北京9个藏在胡同里的博物馆

一 法原博物馆

在北京众多胡同博物馆中,法原博物馆有着别样的魅力。仰望过各式各样的传统古建筑,你见过它们的零部件被拆下来的样子吗?

这间由建筑师朱小地私藏的明清建筑博物馆,连门牌都隐没在藤蔓织就的密码里。

藏品来自山西、陕西、安徽、福建、浙江、广东等地,包括柱、梁、斗拱、雀替、花窗、牛腿、隔扇等传统建筑木构件。

博物馆的名称“法原”取自于宋代建造著作《营造法式》和清末营造大家姚承祖撰写的《营造法原》,“法”指官式建筑的样板,“原”指民间建造传统。

跟着墙根青苔的深浅变化往里探,某个瞬间你会突然顿悟:那些在故宫被玻璃罩住的雕花梁枋,此刻正以鲜活的温度躺在四合院厢房里呼吸。

推开嘎吱作响的榆木门,300件建筑残件在斑驳阳光中苏醒。

元代驼峰上的牡丹绽开八百年不谢,清代雀替的游龙随时要冲破木纹结界,藻井残片悬在头顶像散落星图。

展厅不大,只有一层小小的一点,但是摆得很满,而且所有木构件都是裸展,可以近距离观看细节,甚至可以闻到味道。

而且平时去景点也很难看到一个个拆分出来的木构件,可以看到平时看不到的连接位置。

虽然明清建筑整体已经没有了唐宋辽那种宏大,但是在细节的营造上也是达到了“登峰造极”。

这里每道伤痕都是匠人与时光博弈的棋局,当手指掠过明代格扇门的冰裂纹时,胡同深处忽然传来磨剪子的吆喝声——钢筋森林里失传的建筑基因,原来都藏在这个需要侧身而过的院落。

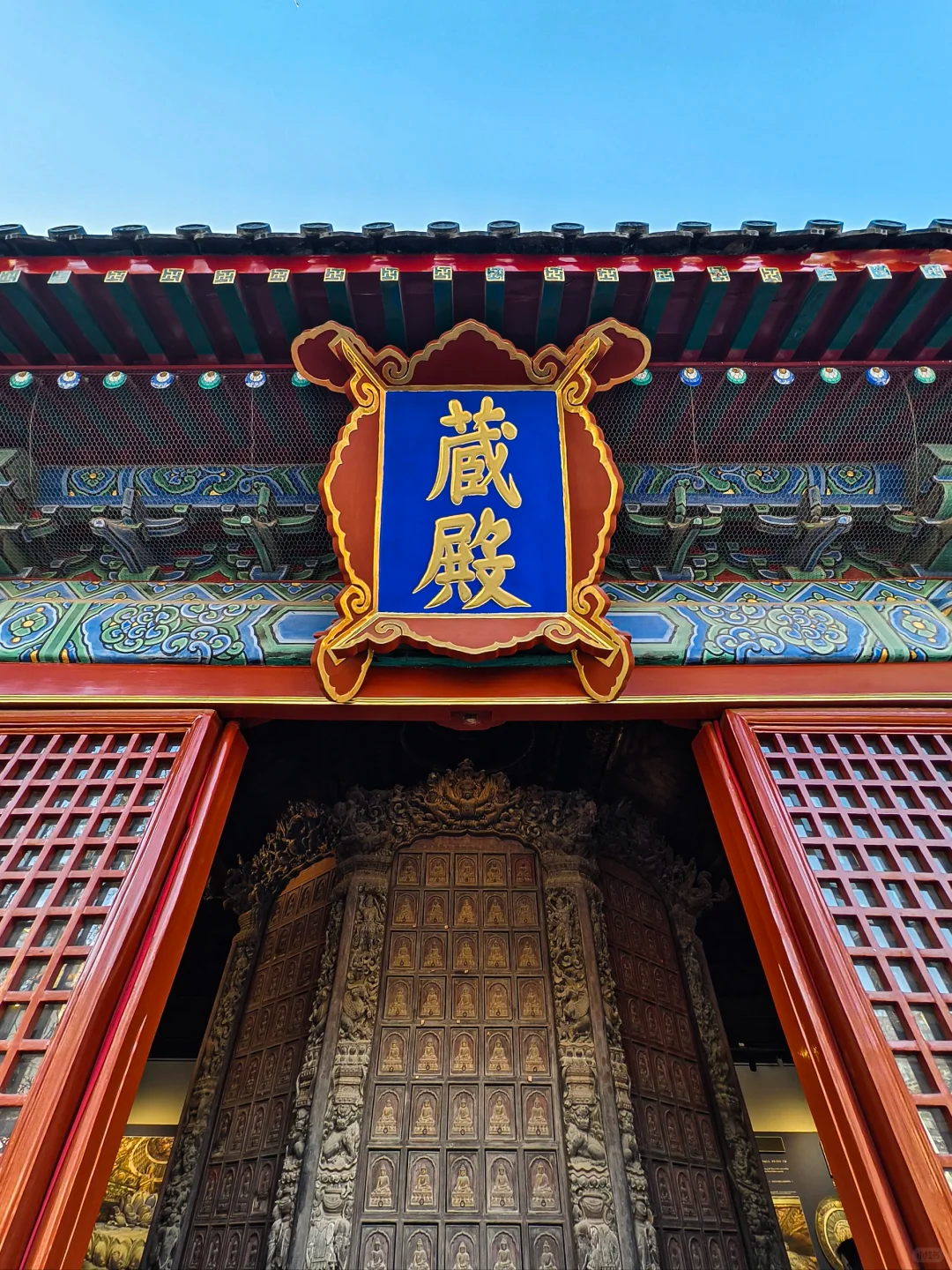

二 北京文博交流馆(智化寺)

当导航在北京禄米仓胡同彻底哑火时,你正站在某家院墙外纠结:眼前并排停着三辆快递车、两辆儿童平衡车的朱红大门,真是那座藏着明代宫廷音乐的千年古刹?

直到檐角风铃混着鸽哨荡下一串梵音,门后探出半截明代古柏——它六百年前就见过这般场景,当年运禄米的骡车与今日闪送小哥,都在同样石板路上轧出时光年轮。

正是这种寻觅的过程,让你更能感受到北京胡同文化的深邃与厚重。

一旦你推开那扇古朴的大门,就仿佛穿越时空,进入了一个充满历史韵味的世界。

智化寺最初建于明朝正统八年(1443年),由明英宗时期的司礼监太监王振所建,原为家庙,后改名为“报恩智化寺”。

寺内还收藏有丰富的文物,包括佛教艺术品、壁画和珍贵的明代壁画。

此外,智化寺京音乐,被誉为“中国音乐的活化石”,是一种源自唐宋宫廷音乐的传统音乐形式,至今已有560多年的历史。

每周定期有表演,感兴趣的可以去看看。

三 北京宣南文化博物馆

若说北京胡同是本摊开的活历史书,宣南文化博物馆便是书页间夹着的一枚老书签。

它藏在牛街西侧的胡同褶皱里,像个故意躲猫猫的顽童——当你在烂漫胡同的百年槐树影里兜兜转转,在米市胡同的老墙根下丈量光阴,冷不丁就会撞见它褪色的门牌。

导航在长椿街胡同口死机的那一刻,你才算摸到老宣武的命门——这里的GPS定位单位不是米而是"棵","看见第三棵歪脖枣树左拐,绕过炸酱面馆的送餐电瓶车,门墩雕着暗八仙的就是"。

这座藏在清末建筑院落里的博物馆,门脸儿比寻常四合院还朴素三分。

朱漆剥落的门楣上,"宣南文化博物馆" 几个字谦逊得几乎要和砖墙融为一体。

这座藏在明代古刹里的博物馆,收容着整个南城的文化基因:泛黄的科举试卷叠成士大夫的精神年轮,三百多块会馆牌匾悬作空中史书,廊下老戏单还在飘着徽班进京的胭脂香。

馆内的常设展像串起来的老北京记忆:科举时代的八股文卷在玻璃柜里沉睡,老字号瑞蚨祥的绸缎账本泛着温润的包浆,牛街礼拜寺的铜香炉还带着市井烟火气。

转角遇见晾衣绳上翻飞的蓝布衫,恍惚与百年前赶考书生擦肩——他们当年也在此处数着门钉迷路,把进京赶考变成一场文化苦旅。

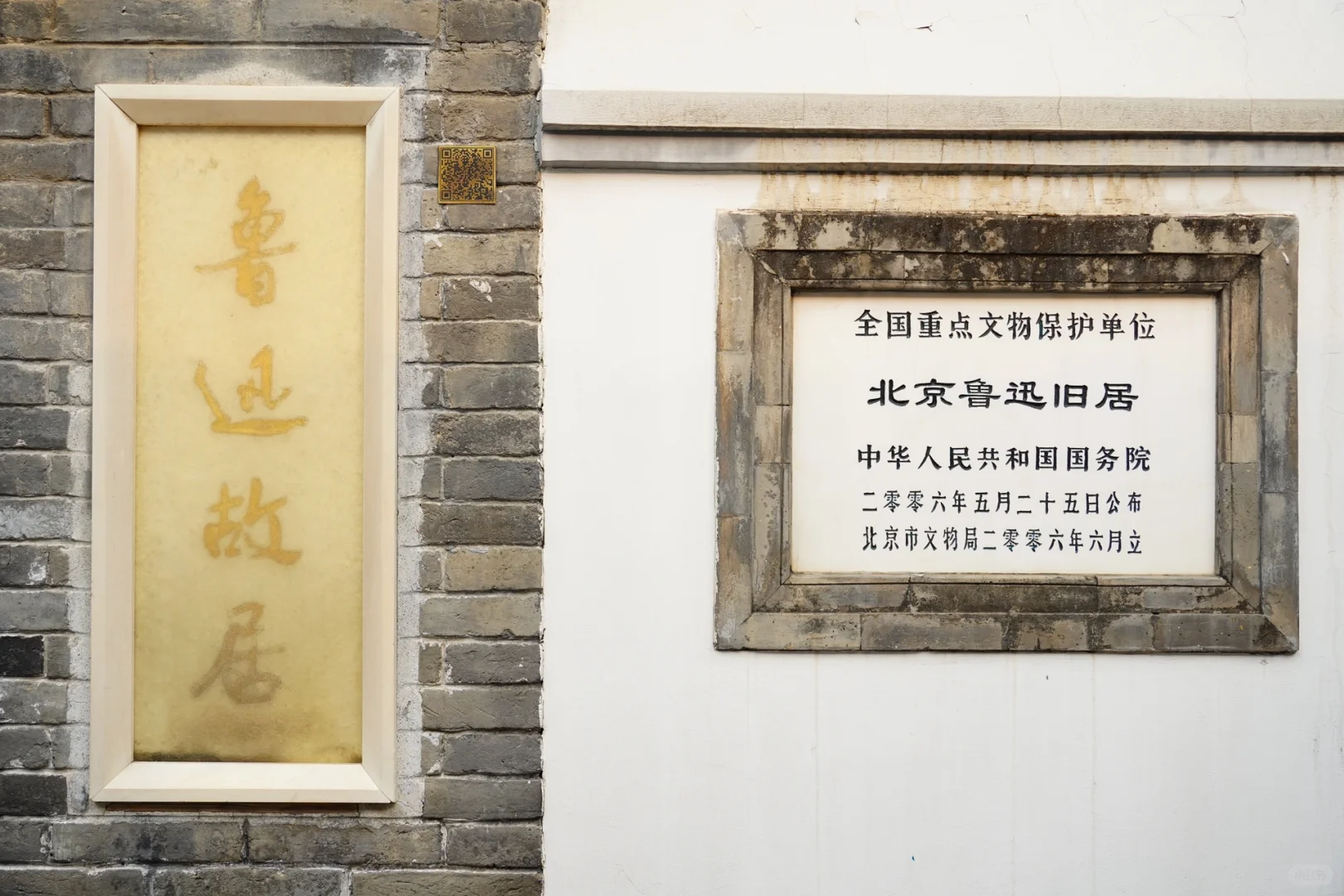

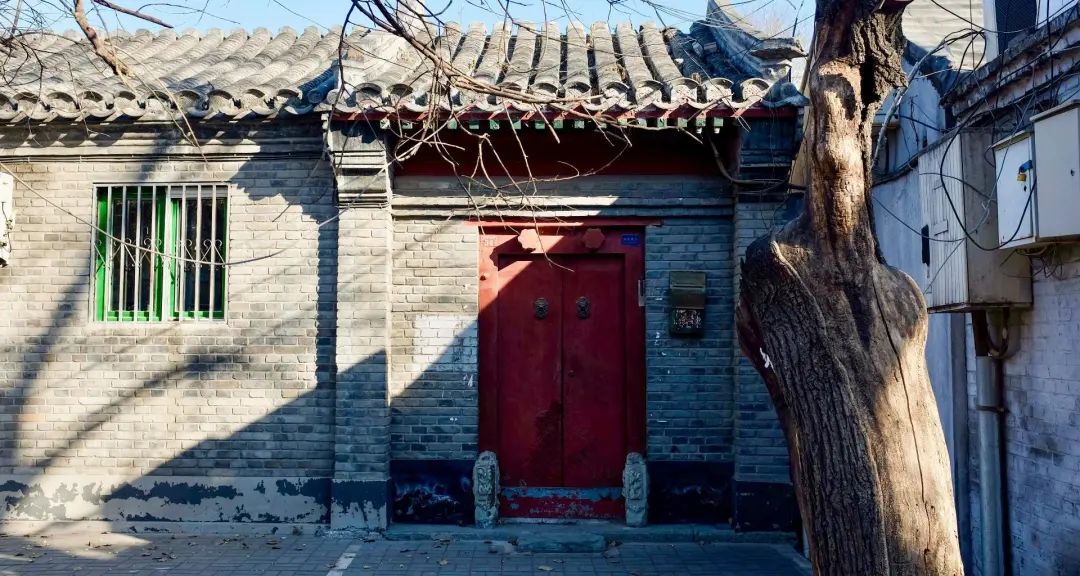

四 北京鲁迅博物馆

在北京胡同的迷宫里,鲁迅博物馆如同倔强生长的枣树,枝干刺破灰瓦蓝天,它就藏在阜成门内宫门口二条的褶皱里。

当你在白塔寺的风铃叮咚中迷失方向,被羊肉胡同的糖火烧香勾住脚步,冷不丁就会撞上那扇褪色的朱漆木门——门框上 "鲁迅博物馆" 几个字谦逊得像块老门牌。

这座由鲁迅亲手改建的四合院博物馆,每个毛孔都渗着1924年的文人烟味。

书桌上按原样散落的《彷徨》手稿,仿佛先生刚被隔壁爆肚冯的香味勾走;卧室糊墙报纸里藏着新文化运动的暗流,藤野严九郎的照片定格着跨海的师生对视。

转角撞见《野草》手迹与胡同外卖单的奇妙共生,窗外那两棵著名的枣树,仍在和美团骑手的头盔进行着世纪对话。

最动人的是西跨院的丁香树,那是鲁迅亲手栽种的,每年四月花开如云,香气漫过百年时光。

当穿堂风摇响檐角铁马,你突然读懂这座城的魔幻现实——在快递车与民国砖雕并行的窄巷里,那个用笔当匕首的人,其实早给所有迷路者留了盏永不熄灭的台灯。

五 93号院博物馆

93号院博物馆位于中国北京市西城区琉璃厂铁树斜街93号,博物馆所在的区域——“大栅栏-琉璃厂历史文化街区”,是北京文化气息最为浓厚的地方之一,这里汇聚了大量的会馆、名人故居以及老字号商铺等文化遗产。

博物馆本身是在一座老四合院的基础上修建而成的,它保留了老北京四合院的传统风格,建筑本身即是一个重要的展品。

院内的墙上写着博物馆的理念——“让世界了解中国非遗,让中国非遗走向世界”,院前的房间是非遗工坊,经常举办非遗文化体验活动。

馆内分设前后两厅,前厅以非遗作品展示与体验为主,陈列着毛猴、兔爷、脸谱、风筝等传统手工艺品,其中不乏非遗传承人亲手创作的可售展品。

后厅则专注于主题展览,定期举办非遗文化特展,如端午民俗展、面塑艺术展等,让收藏珍品走出玻璃展柜,与公众近距离对话。

这座由百年银号改造的"非遗密室",把老北京绝活玩成了大型真人解密游戏。

兔儿爷在博古架上翘着二郎腿监工,风筝世家的传人正教燕子风筝与无人机竞速,转角猝不及防撞上面人郎的孙悟空在捏游客肖像。

当皮影戏幕布突然映出窗外快递车穿行的剪影,你终于参透这座城的生存哲学:在5G信号都卡顿的胡同褶皱里,藏着让时光倒流的Wi-Fi密码。

六 史家胡同博物馆

史家胡同博物馆位于北京市东城区史家胡同24号,是北京首家胡同博物馆。

号称“一条胡同,半个中国“,每个门牌后面,都有自己的历史:

史家胡同5号——大学士德保旧宅

史家胡同20号——北京人民艺术剧院宿舍旧址

史家胡同47号—— 傅作义旧居

史家胡同51号—— 章士钊故居

史家胡同53号—— 李莲英的外宅

史家胡同55号—— 和亲王弘昼的宅邸

史家胡同59号—— 这里原是清朝八旗贵族子弟的学校,现在是北京著名的史家小学。

穿过东四南大街的车水马龙,绕过史家胡同小学的放学人潮,当你在胡同深处撞见斑驳的 "保护院落" 标识,推开门的瞬间,仿佛跌入老舍笔下的《四世同堂》。

当你在史家胡同的百年槐荫下数着门牌,七拐八绕钻进 24 号院的垂花门,才惊觉这座博物馆竟藏在清代大宅院的腹心。

门牌号被紫藤花缠绕成谜语,铜门铃轻响时,仿佛叩开了老北京的记忆密码。

推开铜门钹的瞬间,整条胡同700年的声纹呼啸而来:窗棂暗格里藏着老冰棍的叫卖声,砖缝渗出骆驼队铃铛的余韵,垂花门后响起邓丽君与单弦岔曲的时空混音。

每周西厢房会定时打开声音魔盒,能听见1962年雪花飘落胡同的立体声。

七 东四胡同博物馆

东四胡同博物馆位于北京市东城区东四四条77号,是一座展示老北京胡同文化和历史变迁的博物馆。

绕过钱粮胡同的百年卤煮老店,穿过东四北大街的车水马龙,当你在四条胡同撞见晒太阳的老人与嬉戏的孩童,推开门的瞬间,仿佛跌入《城南旧事》的胶片里。

那些被现代都市遗忘的胡同记忆 —— 门墩上的狮子、屋檐下的雨燕、墙根的牵牛花 —— 都在这座博物馆的展陈里重新鲜活。

就像展厅中央那口老水井,倒映着天光云影,也倒映着每个寻幽者眼中的惊喜。

这座由清代宅院改造的博物馆,每个角落都藏着胡同的 DNA。

西厢房梁柱暗藏《营造法式》的玄机,倒挂的藻井残件在光影中重组星图,老电表与清代砖雕进行着跨世纪对话。

最魔幻的是北屋整墙玻璃展柜——透过2023年的高清屏,你看见1965年的煤炉子正把冬雪煨成糖葫芦。

博物馆内还有两个艺术装置——“月影”和“星天”。

这两个装置的设计灵感来源于中国古代的天文仪器——浑天仪,旨在通过现代艺术手法展示传统文化。

八 中国海关博物馆

在建国门内大街的车水马龙旁,藏着一道连导航都摸不清的胡同褶皱。

当你拐进大羊毛胡同北口,青瓦灰墙间若隐若现的朱漆门楼,正用斑驳的 "海关博物馆" 木牌向有缘人发出邀约。

这座毗邻古观象台的古典园林式建筑,总在槐树影里玩着捉迷藏——前一刻还在东长安街看车流如织,转身就被柳罐胡同的叫卖声牵进时光隧道。

推开雕花大门的瞬间,仿佛跌入国门历史的时光胶囊。

战国时期的 "关" 字瓦当与大龙邮票在玻璃柜里私语,李鸿章题写的 "津海新关" 匾还带着洋务运动的墨香。

最震撼的当属下沉庭院里的 "海关 902" 缉私艇,这艘战功赫赫的国家一级文物被浪花音效环绕,舷梯上的弹痕仍在诉说改革开放初期的海上缉私风云。

馆内的互动展墙会告诉你,那些查获的东北虎皮、雪豹标本如何成为国门生物安全的勋章;数字投影里,红其拉甫海关的高压锅与高原星空交相辉映,演绎着边关冷月里的坚守。

这座藏在胡同中的国家级博物馆,不仅用3.2万件文物串起三千年海关史,更在方寸之间演绎着 "国盛关兴" 的深刻命题——就像展厅里那盏永不熄灭的灯塔模型,既照亮历史长河,也指引着每个来访者的精神归途。

九 中国华侨历史博物馆

东直门内北小街的墙砖缝里,藏着半部浓缩的海洋史——这座用青砖灰瓦砌成的"陆上福船",门牌号比侨批上的邮戳更扑朔迷离。

电影《唐探1900》中,华工被白人称为“猪仔”。

侨博的展览介绍到,许多华工被诱骗或被迫签订契约,前往海外从事艰苦的劳作。他们被称为“猪仔”,招募这些华工的地方被称为“猪仔馆&

这座由陈嘉庚先生跨越半个世纪圆梦的国家级博物馆,总在槐树影里悄然讲述着6000 万海外游子的家国春秋。

明代沉船打捞的外销瓷与纽约唐人街的熨斗在玻璃柜里私语,孙中山题赠南非侨团的 "博爱" 墨宝还留着南洋海风的咸涩。

最震撼的当属中央展厅的 "华侨星图",3.2万件文物如繁星点缀时空隧道:从 1913 年《万国寄信便览》里泛黄的侨批,到美洲大陆升起的第一面五星红旗;从南侨机工穿越滇缅公路的军用水壶,到华罗庚归国时穿的旧西装。

建筑本身就是侨文化的立体叙事。仿古四合院与现代展厅水乳交融,飞檐斗拱间藏着东南亚峇峇娘惹的雕花窗棂,回廊转角处的电子地图正用 3D 技术还原 "下南洋"的百年航线。

这些藏在胡同褶皱里的博物馆,或许永远不会成为网红打卡地。

它们拒绝 GPS 的精准定位,抗拒网红滤镜的侵袭,甚至故意用斑驳的门牌号和缠绕的藤蔓,为每个闯入者设置着文明的考验。

或许这些博物馆的难寻,恰是北京留给当代人的最后浪漫。

在算法能精准推送爱情的年代,我们仍需要迷路时与檐角脊兽的对视,需要数着门钹叩响未知的忐忑,需要某个转角突然撞见明代砖雕与拿铁咖啡的荒诞同框。

这或许就是胡同博物馆最动人的隐喻——在效率至上的现代社会,寻找它们的过程本身就是场精神修行。

就像史家胡同博物馆玻璃地板下的明代夯土层,当我们俯下身去,才能看见时光沉淀的年轮,触摸到这座城市最鲜活的心跳。

但当你终于推开那扇吱呀作响的木门,与3000年的邮驿文明、600年的胡同肌理、200年的华侨乡愁撞个满怀时,会突然明白:

导航地图上的 "此处无数据",恰恰是城市留给我们最诗意的留白。