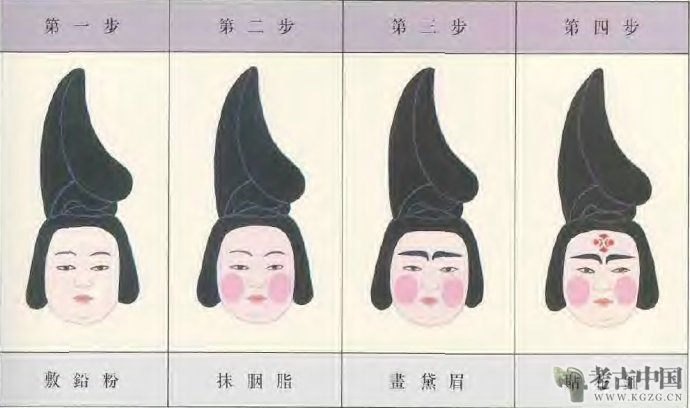

唐代妇女化妆顺序图

腊粉:先薄施铅粉,然后抹胭脂(今天的化妆则在上粉之前先用化妆水、润肤液、隔离霜)。胭脂晕品有石榴娇、嫩吴香、圣檀心、露珠儿、媚花奴等娇俏的品名。此外还在额上涂抹。

黄粉:也叫额黄。

画眉:唐人对眉毛是极重视(与今天重视眼晴不同,唐人没有画眼线、上眼影、涂睫毛膏这些步骤),其他妆饰可以不施,惟有眉是非画不可的,画眉几乎成了化妆的代名词。在历代仕女图中,可以看出大多是勾画上眼线,使眼睛显得细而长,有的甚至延长到鬓发处。当代女性在眼妆上出现同样的纤长入鬓也就不足为奇了。

花钿:又叫花子,媚子。是将各种花样贴在眉心的一种装饰,红色居多。花子的来历,一说起于南朝宋武帝之女寿阳公主,她一日倦卧在殿庭屋檐下,有一朵梅花飘落在额上印出了花瓣形状,洗都洗不掉。宫人们竞相仿效,制成花子贴面,这种花子叫“梅花妆”。一说是唐代上官婉儿所创,她触怒武则天,在额上留下伤痕。(一说为 迹),后来用花子掩饰。不论起源究竟如何,反正“满面纵横花靥”(花盾是花钿和面靥的合称)是唐代的时尚。前人一向认为奢糜,也有人认为不美,但是这种张扬而直截了当的审美意识,与今天“有妆若无妆”、“盛妆似素颜”的简约低调相比,似也有一番爽快天真。最为简单的花钿只是一个小小的圆点,颇似印度妇女的吉祥痣。复杂的则以金箔片、黑光纸,鱼腮骨,螺钿壳及云母片等材料剪制成各种花朵之状,其具体形象在西安等地唐墓出土的陶俑上反映得较为清楚。除梅花形之外,花钿还有各种繁复多变的图案。花钿不管是贴在古代美女的额上,还是绘于当代丽人的眉问,都宛如一朵朵鲜艳的奇葩。

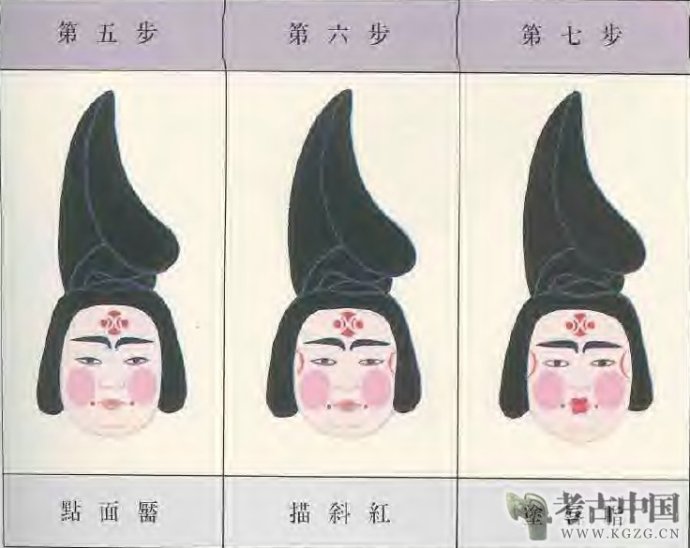

面靥:点在双颊酒窝处,形状像豆、像桃杏、像星、像弯月等。多用朱红色,也有黄色、墨色。又称妆靥。靥指面颊上的酒涡,因此面眉一般指古代妇女施于两侧酒窝处的一种妆饰。在盛唐以前,多以胭脂或颜科作两颗圆点,点于嘴角两边的酒窝处,通称笑靥。由于面靥自古就有遮掩脸部暇疵的功用,因此现代女子妆面中依旧喜爱发挥其化腐朽为神奇的功效,当然,它的美也是无法否认的。

斜红:描在太阳穴部位的红色装饰。这和这种妆饰的来历有关,三国时魏文帝曹丕宠爱宫女薛夜来,一日薛不小心撞伤面颊,流血不止,伤愈后仍留下两道伤痕。但文帝对她宠爱依旧,其他宫女为了邀宠,纷纷仿效,于是演变成了斜红。斜红是面颊上的一种妆饰,其形如月牙,色泽鲜红,分列于面颊两侧、鬓眉之间。唐代妇女脸上的斜红,一般都描绘在太阳穴部位,工整者形如弦月,繁杂者状似伤痕,为了造成残破之感,有时还特在其下部,用胭脂晕染成血迹模样。到了今天,由于人们对美迫求的多元化,这种古典的伤痕美又再次在现代女性的妆面上复兴了。

点唇:即所谓 "朱唇",与今天的涂口红相同。元和以后,一度流行涂成黑色,就是白居易《时世妆》中讽刺的"乌膏注唇唇似泥"。这和当时的消极萎靡的社会精神面貌有关,用今天的话说就是,受世纪末情绪影响,流行色彩灰暗妆容颓废的时尚。

唐代女子的华贵富丽,在面妆上的体现便是“浓妆艳抹”。除了主流的红妆外,隋唐两代还一度流行过白妆。不过,这种白妆也只是女子一时新奇,偶尔为之。由于大唐与胡人接触甚广,在化妆领域,出现了很多颇具异域风情的胡风妆饰。最有代表性的当属流行于唐代天宝年间的“时世妆”了。那时的妆饰已然成配套之势,是由发型、唇色、眉式、面色等等所构成的整套妆饰。唐代女子除了引进胡妆之外,也沿用或自创了一系列另类妆饰。如"啼妆" 便是延用东汉六朝时期的一种面妆。新创的面妆则有“泪妆”,即以白粉抹颊或点染眼角,如啼泣状,多见于宫掖。另外还有“血晕妆”,是唐代长庆年间京师妇女中流行的一种面妆。以丹紫涂染于眼眶上下,故名,此外,还有一种面妆名"北苑妆"。这种面妆是缕金于面,略施浅朱,以北苑茶花饼粘贴于鬓上。这种茶花饼又名“茶油花子”以金箔等材料制成,表面缕画各种图纹。流行于中唐至五代期间,多施于宫娥嫔妃。也有将茶油花子施于额上的,作为花钿之用的。

唐代最为流行的面妆是“红妆”,其中最艳者是“酒晕妆”。不分贵贱,均喜敷之。这种妆是先施白粉,然后在两颊抹以浓重的胭脂,如酒晕然。通常为青年妇女所作。今天,随着唐风的兴起,浓艳的“中国红”又再次为当代女子所钟爱。