才华横溢的谦谦君子-马友友访谈录

资料:

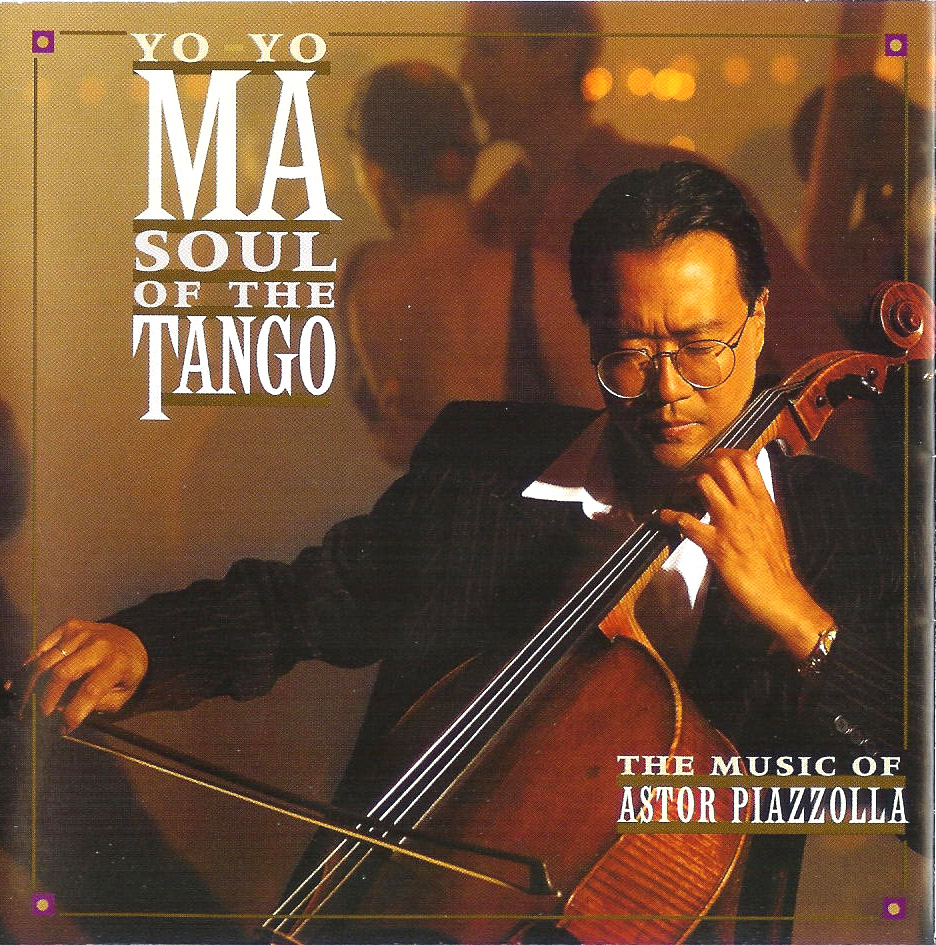

马友友,1955年生于巴黎,4岁随父学习大提琴演奏,6岁在巴黎大学举行首次音乐会。1962年全家移居美国纽约,进入朱利亚学校。15岁时自己决定进入哈佛大学学习,1978年获艾弗里·菲舍尔奖(器乐演奏家最声名显赫的奖项),并获得多座格莱美奖。马友友比一般的古典音乐家更为兼容并蓄,曾为多部电影音乐配乐,其中包括李安导演的《卧虎藏龙》等。2009年1月20日,马友友在美国总统奥巴马的就职典礼中演出。他使用的两把(有说三把)乐器分别为1733年制Montagnana大提琴及1712年制Davidoff Stradivarius大提琴(原为已故大提琴天才杰奎琳.杜普蕾拥有)。

生于浪漫随性的法国、长于开朗乐观的美国,身上又兼具谦虚深沉的中国特质,马友友是标准的“世界人”。透过这篇访谈,可以一窥这位才华横溢的谦谦君子的艺术见解、幸福家庭和风趣涵养。

记者:像你这样富有才华的音乐家怎样才能进一步提高?

马友友:努力尝试着更清晰地了解事物的本质,探索新事物,这难道不是音乐家们终生追求的目标吗?至少对我来说,在自己工作的领域中应不断地尝试,

记者:你在很短的时间内成功地成为一名成熟的艺术家,这样的情形并不多见。我想知道,以你对自己的评论,成熟的关键是否在于音乐之外的某一方面?

马友友:我认为有许多方面,因为音乐家不断的抗争就是为了超越乐谱上的音符。当你开始用作曲家创作的"强"或"渐强"

记者:从朱利亚学校转入哈佛大学,你使自己的中学教育发生了不同寻常的变化。

马友友:那时我首要的是想离开家。更主要的原因是我还很年轻,时间充足,我想做些与音乐演奏不太相同的事情。结果证明这是我所作的最好的决定。器乐演奏者总是倾向于从幼年开始培养,他的生活总是以音乐训练为中心。进入大学你就会突然面临许多完全不一样的事物。

记者:假如你一直在朱利亚学校学习,你会成为与现在相同的音乐家吗?

马友友:这很难说,你是说环境发生了很大的变化。我认为在朱利亚学校我可能会学到不同的知识,但我在哈佛遇到了一些非常有趣的人,他们谈论乐器以外的音乐,而朱利亚学校的人们总是谈论乐器之内的音乐—这有很大的不同。如果人们总是从自身行为方面来思考问题,那他会更多地在身体行为方面有所发展。

哈佛大学有许多像利昂·

记者:有两种极端的做法,一种是音乐家们在乐谱中寻找到一切,另一种是音乐家把乐谱作为自己诠释音乐的出发点,你更接近哪一种?

马友友:这取决于作曲家和音乐作品的形式。有些作曲家的创作十分自由,如有条件,我会更多地在作曲家的技巧方面寻求发展。如果一部作品你想要多次演奏,总能从中学到东西,你就得倾注你的智慧服务于你所思考的音乐。这并不意味着作曲家不能有错,或者说演奏家也可能做错。在乐谱的规则范围内总是有非常大的自由度可以发挥。

记者:你曾说过有些作品,比如舒伯特的音乐给人的感觉好像流动性很强,你是不是有时会觉得演奏起来比较容易?

马友友:那是在凌晨。(笑。)通过实践,像舒伯特这样作曲家的作品你演奏得越多,就越能逐渐地懂得他所使用的音乐语言,以及他作曲的内容。

记者:有没有时候你的演奏既无成效又进展困难?

马友友:绝对有。我曾为弄懂贝多芬的第四奏鸣曲奋斗了几年时间。我15岁时举行了一场音乐会,那时的教师罗斯对我说:"我打算给你一首你从没见过,也可能从没听过的作品,我要你多思考思考它。"几年以后我才首次有所感悟,我说:"啊哈,这才是这首作品的实质所在!"你必须不断地尝试。我不相信你会放弃,说:"哎,这不是我的东西,我不可能演奏这样的音乐。"假如你付出足够的艰苦尝试,就定会有所收获。

记者:用大提琴演奏帕格尼尼的《随想曲》(CBS

马友友:这是对我自己的挑战,我并不清楚自己迎接挑战的能力。

马友友:你这样想太好了。我是听着小提琴家的演奏长大的——我姐姐是小提琴家,我总听他们演奏这些《随想曲》。唱片公司有此打算,他们说:"大提琴与小提琴一样都是具有表现力的乐器,可能音域更加宽泛。用大提琴来演奏小提琴演奏的作品不是不可能的。"我是觉得很有趣才敢冒这个险。

记者:据说你受到小提琴的妒忌。。。

马友友:妒忌!(笑)同一张唱片上还有克莱斯勒的作品,那真是优美的音乐,其完美的形式,强烈、令人惊奇又有趣味性。演奏起来也非常难。可能有些人会说:"我们只演奏严肃音乐——这首和那首!"

记者:在演奏曲目的选择上是否要有点技巧?

马友友:那要看你在哪里演奏和为哪一种听众演奏。

记者:你对演奏曲目有多少要求?

马友友:音乐会上的曲目绝大部分都是我想演奏的。我已经演奏了巴赫的所有作品,二十世纪的所有作品,浪漫乐派的所有曲目等等。如果你对音乐会主办人有信心,那就没问题,而且只要听众不在中途退场就行了。

记者:你现在已是广受欢迎的人物,你怎样保持你名人身份的魅力?

马友友:在古典音乐中就没有这些东西。我在飞机上常被人认出来,他们说:"看那个拿大提琴的人!"还有就是你被要求做一些诸如为食谱邮寄饮食秘方等的事情。假如这就是你说的名人效应。。。。(大笑)。我已经从不停的旅行中得出结论,停止一段时间很重要。从去年起我在夏季休假,过得好极了。假如你演奏得很疲惫---连续几个星期,每天演奏---你就会失去兴趣。

记者:你会因为在一个时期内多次演奏一部作品而拒绝演奏吗?

马友友:我一年中演奏一部作品的次数从没有超过三、四次。我只管提交曲目,而管弦乐队总要提前很长时间作决定。

记者:你的经纪人是否尊重你的愿望?

马友友:他们不关注我的演奏。但休假总是有点困难。你进入这个圈内,就会有一定的滚雪球效应——即要对美国/加拿大许诺,又要对欧洲负责,接下来还有以色列和日本的巡回演出。答应的事就很难说:"我不想做了。"我与经纪人之间长久地保持良好的对话和信任,他们没让我过度劳累,我也没什么可抱怨的。

记者:你是否喜欢特殊类型的听众?

马友友:在任何国家都能找到优秀的听众。如果人们真正欣赏并懂得音乐,那会是非常专注的情景。另外,给那些第一次来听音乐会的人们演奏也是令人愉快的。我更多地喜欢德国听众,他们都带着总谱来听音乐会,当然非常专心。(笑)

记者:不像南部欧洲人,总是在音乐厅中出来进去......

马友友:那也很好,就像在家庭中演奏。应该适应每一类型的听众。法国听众需要视觉方面的引导,英国人注重听觉效果,他们很少喝彩,但你会感到很温暖。欧洲的听众群体还是比较相近的,北美的听众就有很大的变化。

记者:你经常与当代音乐家一起演出,你是否认为年轻音乐们对艺术的态度有所不同?

马友友:我们生活的时代就有所不同,旅行不受限制,生活快速移动着。有一天我与平基(平彻斯祖克曼)交谈,他讲了海菲斯的故事。海菲斯每天都要演出,但他总要练琴两小时,演出的曲目都要提前排练一个月。内森米尔斯坦也是如此。他们的保留曲目中小品很少,但他们取得了预期的成功。

年轻的音乐家可能更多的是演奏室内乐,较多的人一起演奏,音乐的处理大致相同,但演奏曲目较广泛。

记者:你对当今的大提琴教学有何不同的见解?

马友友:真的没有。我认为教学是一件非常迷人的职业。人们通常与教师保持师徒关系,这种关系还会在某种程度上存在。我绝对相信,这是必经之路。换句话说,人们在学习中必须经过一个阶段,尽可能地接近导师所提出的要求。这就是训练。

我认为音乐的内容比用乐器来演奏音符要多出许多。与乐器的学习和在管弦乐队中演奏相反的,我在音乐学校所见到的是在很大程度上强调室内乐的演奏。我觉得,室内乐是任何音乐家演奏技巧的基础,它被认为是与同行一起用最友好的方式演奏出来的音乐。而管弦乐队的演奏并不总是这样,尽管优秀的管弦乐队就是大型的室内乐演奏。假如较多的音乐家有很好的室内乐训练,那么他们对所有形式的音乐作品都能应付自如。

记者:它教我们去倾听。

马友友:是的,倾听、演奏、连接并与同事交流。

记者:你参加四重奏演出吗?

马友友:我与基登·

记者:你还演奏别的乐器吗?

马友友:我把中提琴放在膝间演奏(笑),还拚命弹钢琴。我妻子是哈佛大学的德国文学教师,她不是音乐家,但她是我最好的评论家,也可能是听我演奏最多的人。

记者:你演奏的作品有时不很正统。除了你自己的改编,我想知道你怎样扩展有限的大提琴曲目?

马友友:我曾向一些作曲家,比如年轻的英国作曲家奥里弗·克纳森要求他为我创作一首作品。我在大学时也有些搞创作的朋友。我还参加了室内乐新作品的演奏,甚至涉足电子音乐。不久还准备通过比较正规的渠道与委约作曲家接触。我喜欢加拿大的体系,他们的艺术协会常常支付委约作品。加拿大的管弦乐团能常常演奏加拿大作曲家的作品,我也喜欢这样的事情。

记者:我能冒昧地问一下你带大提琴旅行时遇到的麻烦吗?

马友友:尽管问。。。。。(咯咯地笑。)几年以前有个记者也问过我这个问题。

我并不介意为我的大提琴买一张飞机票,但每个航线对大提琴的规定不尽相同,有的航线不让带琴。幸运的是,那个布拉尼弗航线现在已经停运。美国航空公司有规定,大提琴必须放在机窗下的座位。因为后面的乘客要用桌子,就要面对着大提琴,我不得不向人家道歉。这种事你得有心理准备。

还有乘客的X线检查!大提琴通过没有问题,但最近在德克萨斯州一位妇女就坚持不能通过。她打开琴盒检查大提琴,还用长指甲胡乱拨琴。

我最喜欢的有关大提琴的故事是精神抖擞的保尔·托特里埃的故事,他带着琴上飞机,被告知不能随身带琴。他问服务员:"如果一名歌唱家带着他的声音从国外回来你让他进来吗?""是的,当然,先生。""好吧,这就是我的声音。"他说着就登机了。