绘画中塌和床的图样

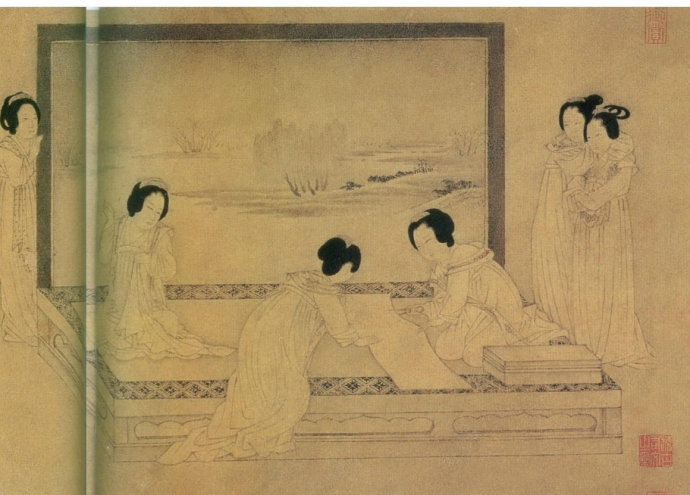

1、南宋-牟益《捣衣图》

2、元 刘贯道 梦蝶图

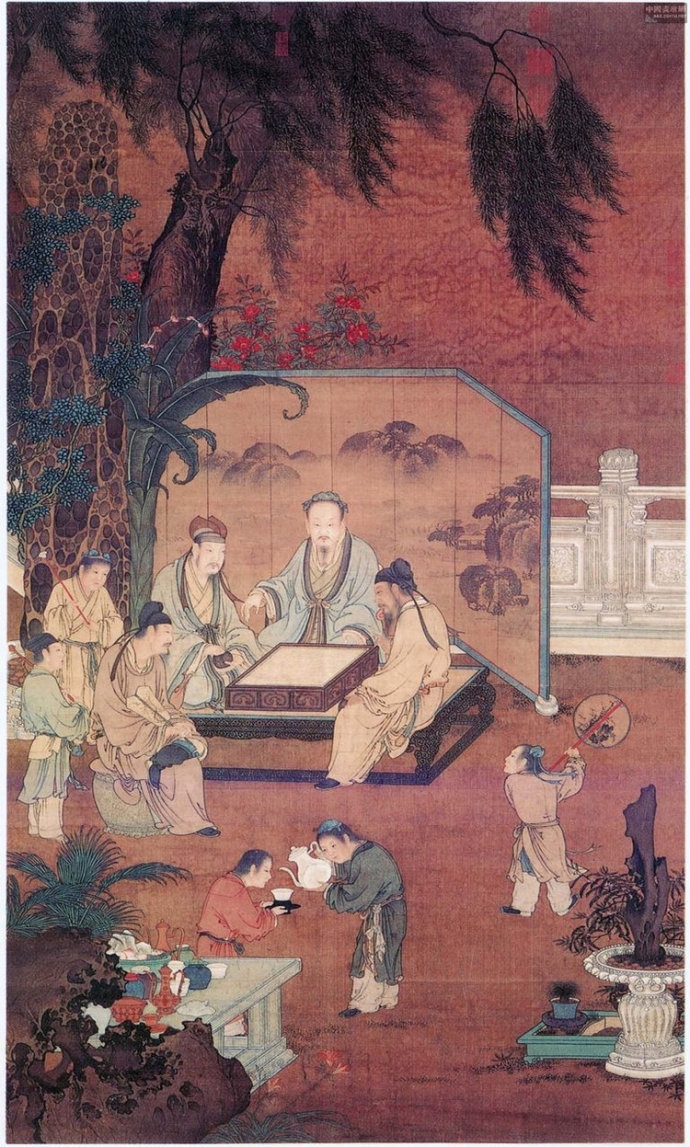

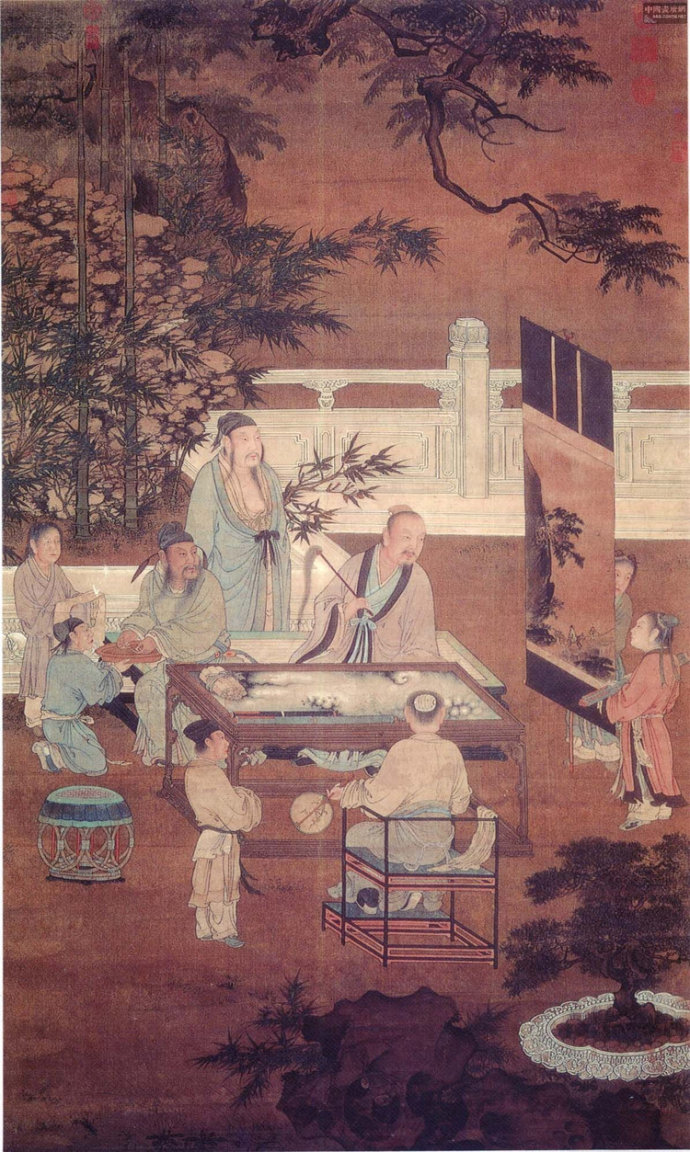

3、清 丁观鹏 乾隆帝是一是二图

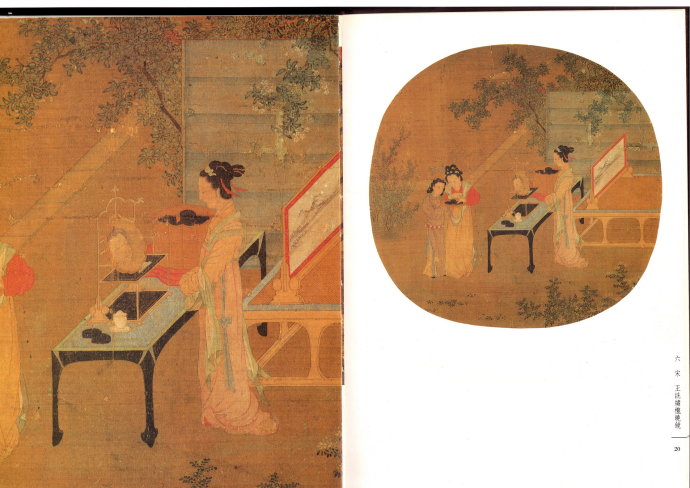

4、其他可借鉴的

南宋 梧阴清暇图

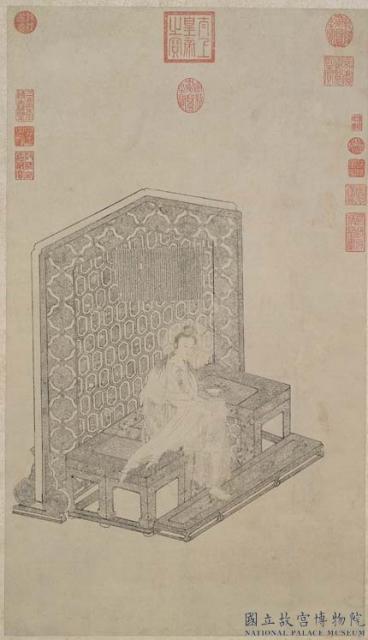

宋人白描大士像

南宋佚名盥手观花图页

北宋 佚名 王羲之像图页

宋代榻在造型上大多比较低矮,属于高榻的较少,北宋《妙法莲花经》插图、宋佚名《维摩诘像》中绘有高榻形象。另外,多数的榻属于板榻,即有一块平板的榻面供人坐卧休息。板榻又被称为“四面床”,使用这种无围子的榻,一般需要使用凭几或直几作为辅助家具,如宋佚名《梧阴清暇图》中使用直形腋下几,而宋佚名《白描大士图》中使用天然树根三足曲几。

宋代也有围子榻,这种榻多设置三面围子,如宋佚名《维摩图》、南宋马和之《孝经图》、南宋苏汉臣《婴戏图》等画中均有这样的榻,贵州遵义永安乡南宋杨粲墓出土的石榻也是三围子榻。这种榻的结构更为科学,利于装饰,到了明代更为盛行,清人还将具有三面围子(高度较低)的榻称为罗汉床。如前所述,王世襄先生就将宋佚名《维摩图》中的三面围子榻叫做罗汉床。

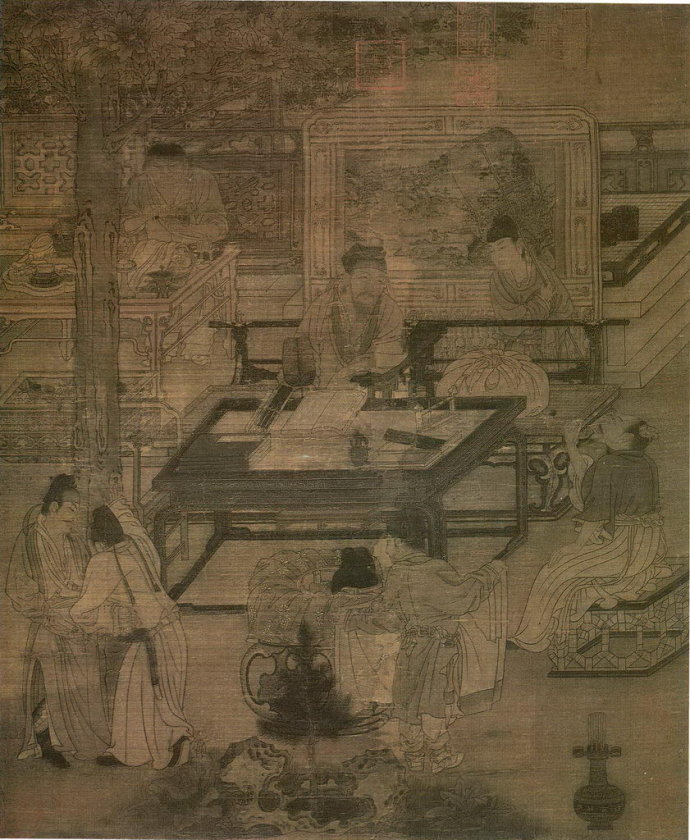

南宋佚名《韩熙载夜宴图》中的两件榻通身髹黑漆,色调沉着。框架结构,四角立有角柱,角柱下部有牙头与牙条进行加固。榻的左、右、后三面设计了高度相同的高围子,围子上均饰以绘画。榻的坐面均呈“凹”形,其前部还在两边配置了两块高度约为围子一半的挡板,中间留出约有五分之二榻宽的空档供人上下。挡板兼具扶手功能,譬如韩熙载的手就扶于其上。这种颇具文人气息的榻造型别致,为后世罕见。

另有相当部分的宋榻背后设置屏风,这在贵族与士大夫家中颇为流行。这种榻屏一般为独屏,偶见多屏,如宋佚名《梧阴清暇图》中的木制凉榻后就立有一座山水画独屏,轻便适用,宋佚名《孝经图》中则绘有三屏榻屏形象。屏风上以山水画作为装饰的最多,例如宋佚名《白描大士图》、宋佚名《高僧观棋图》、宋佚名《乞巧图》、宋佚名《十八学士图》、宋佚名《羲之爱鹅图》、南宋刘松年《补衲图》、南宋牟益《捣衣图》、南宋佚名《荷亭对弈图》等画中的榻均是如此。

这一时期,山水画之所以能够如此盛行于榻屏有着深刻的文化背景,即山水观念在宋代文人审美思想中占据了重要位置,这种对自然物的观照可以使他们摆脱尘世的喧嚣,澄净自己的内心。

这件小条桌,是迄今为止发现不多的,接近那个遥远时代的实物例子。猛然看见它,就会联想起那些大宋绘画上的生活场景。

一如眼前的这件条桌,各部分的构件都比我们常见的明清家具纤巧的多。单薄的桌面,若有若无的壸门牙板,苗条的直足和枨子,已是简单到了不能再减。而在这简单的外表下,却非常讲究线条的修饰。腿足和横枨的四角,都修成浅浅的委(wo)角,壸门曲线向两侧延伸,至腿足的上部翻出细小的花叶。更在将要落地时,顺带出一个小小的云头,高悬于斜削的脚上,让你不由的联想起芭蕾舞中白天鹅的足尖,卓然而立亭亭玉立。这些细微的修饰,使得小条桌简单的外表下,暗含着精雅,这就是那个时代的生活。

宋佚名《白描大士像》中的榻较为独特,底座不是常见的壸门造型,而是加以了简化,以方取胜,别有特色。榻后有屏风,为榻屏中罕见的二折型。榻屏中间的装饰极为复杂,为类于龟甲纹的四方连续图案,周边也为花边与多瓣花朵的组合。

榻本是低坐起居时代中较具代表性的家具品种,在宋代这一重要的家具转型期,榻依然表现了旺盛的生命力,既有早期箱形结构的发展,又有基于建筑大木梁架结构的家具框架结构的更新。譬如,南宋马和之《唐风图》中的榻仍具有早期箱形结构榻的特征;镇江市博物馆藏北宋景德镇窑影青孩儿枕中女孩儿所卧的榻较为拙厚,通身饰以卷草纹,有粗矮的足,保留了唐代家具的风尚而有所发展;而南宋《蚕织图》中的板榻已十分简洁实用,榻面45度格角榫的形式以及足间牙头、牙条的设置使得榻本身已具备了宋代家具的典型特点,也可以看作是后世明式家具经典风格的源泉所在。

就整体而言,宋榻较为朴素,这和当时政府大力倡导节俭不无关系,如《宋朝事实类苑》卷四一《王樵》记载:“天圣七年,诏士庶、僧道不得以朱漆床榻”。但是仍然有些富贵人家贪图享受,我行我素,在榻上大肆装饰,例如,宋人周辉《清波杂志》卷七《卧榻缕金》载:“至宣和间,蔡行家虽卧榻亦用滴粉销金为饰,赵忠简公亲见之。其奢俭不同如此。”

刘松年《十八学士图》