米开朗基罗最有名的19个作品06-02

来源:金玉米 编辑:admin

时间:2023-07-31

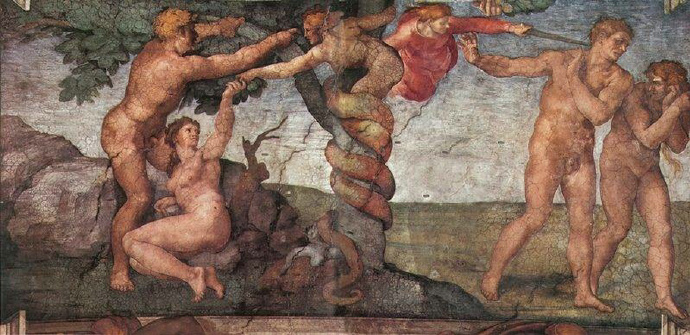

04. 逐出伊甸园.意大利.米开朗基罗.壁画.纵280×横570厘米.梵蒂冈西斯廷教堂

《逐出伊甸园》为西斯廷教堂天顶画部分之一。画家把亚当、夏娃偷吃禁果和他们被逐出伊甸园两个情节画在 一幅画上,中间用智慧树与蛇分开,构图匀称协调。左边形体健美的夏娃居于中心地位,她大胆地摘取禁果表现了 对命运的挑战。这个形象是画家的杰作之一,整个乐园之美是通过这一形象体现出来的。她既无肉欲又不贪婪,从 她的脸上我们感到了人物的思想、性格和意志。右边的亚当成为视觉的焦点,他的手势在试图保护自己的妻子,没 有后悔和羞耻。画家按照自己的方式处理画面,强调了人物高傲、独立自主的感情。

上帝创造天地万物以后,又造了人类的始祖亚当夏娃,并把他们放在伊甸园中。告诉他们园中一 切果子都可以吃,唯有分别善恶树上的果子不能吃,吃了必定死。魔鬼化做蛇去引诱他们吃了那树的果子。他们才知道自己赤身裸体,便用无花果叶子编成裙子遮丑。上帝知道后非常震怒,于是将他们赶出了乐园。这就是基督教中所说的原罪。

米开朗基罗在这个画面上描绘了两个情节:亚当和夏娃偷吃禁果和被天使逐出伊甸园。这一题材曾被很多艺术家表现过,不同的时代和不同的艺术家所揭示的思想意义不一样。在米开朗基罗的笔下,亚当和夏娃除了具有凡人的肉体和情感之处,还有更深层的含义,那就是广泛而深刻的社会意义和人生意义。

画幅中间以蛇和天使盘踞的善恶树将画面一分为二,右面描写亚当和夏娃在蛇诱导下采摘树上的果实,亚当和夏娃既没有偷食的慌张,更没有违背上帝旨意的犯罪感,这与马萨乔画的亚当和夏娃处于上帝支配的从属地位不同。米开朗基罗认为,人和上帝是平等的,上帝拥有的,人也应该获得,在这幅画中人的地位和价值最终得到确立。画幅左面,天使挥动宝剑将亚当和夏娃逐出乐园,亚当双手握拳,既有拒绝和反抗之意,也有自卫和护卫妻子的状态,夏娃的胆怯是弱女子的本能反映,他们是大踏步地离开天堂,来到人间的。

这个形象似乎在说: “我早就要离开天堂,我要靠自己的劳动创造幸福美满的生活。”在米开朗基罗的心目中,人已不再是上帝的奴仆,而是能主宰自己命运的主人。他所创造的人物,无论男女,个个都是创造世界的力士。他认为好的绘画必须有雕塑那样的体积感。

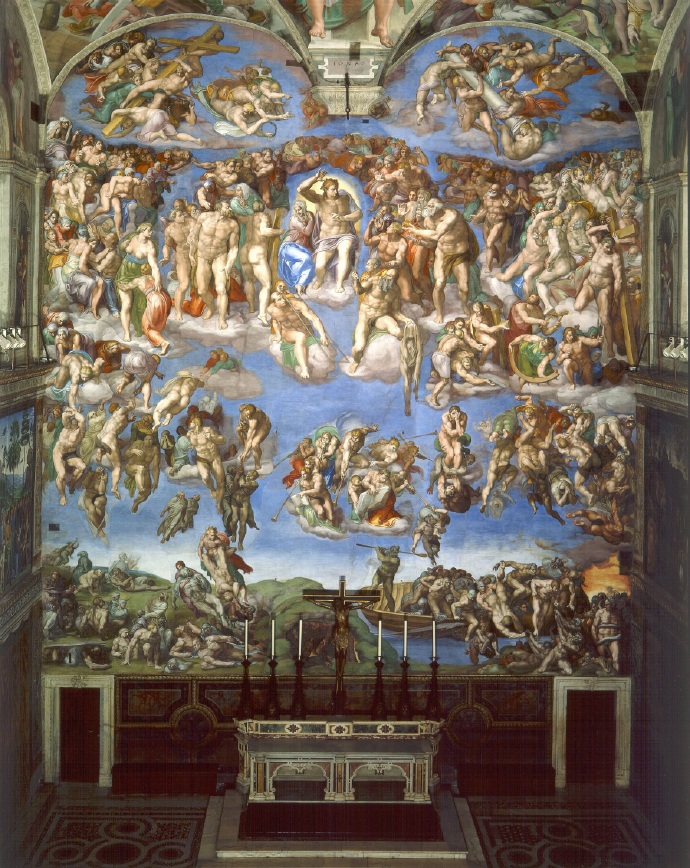

05. 最后的审判.意大利.米开朗基罗.壁画.纵1370×横1220厘米.梵蒂冈西斯廷小教堂

此画是米开朗基罗在西斯廷教堂完成天顶画25年以后,在同一个教堂进行的又一项大创作。画家时年61岁,从 1535 年末到1541 年10 月底,用了近6 年的时间,在将近200 平方米的祭坛后的大墙上,绘出了数以百计真人大小 的裸体群像。 此画历来被美术史家们称为人体解剖的百科全书。 米开朗基罗对人体解剖学有极其精深的研究,为此他亲自解剖了数十具尸体,对人体的肌肉,骨骼作了详细的研究,并达到严重影响食欲的程度。 此画上中心耶稣的右下方坐着的老人,手中拿着一 张人皮,人皮上的脸,就是作者自己。作者是有意画上去的。

这幅气势磅礴的《最后的审判》体现了画家的人文主义思想,他要用正义惩罚一切邪恶,“末日”意味着人类 悲剧的总崩溃。画家用超人的勇气,全部采用裸体形象展示,这又一次证实了他敢于肯定人的意义。画中的基督被 画家表现为复仇之神,他曾拯救过尘世,但尘世拒绝了他。审判尘世的基督没有怜悯,只有公正、威严和至高无上 的权力。耶稣旁边的是圣母马利亚,不敢去正视这悲剧的“世界末日”,对这位善良的妇女来说,是太可怕了。壁画有着极强的艺术感染力,裸露的人体与天空的灰蓝色调子相对照,使画面充满戏剧性的紧张气氛。

这是一幅宏大壮丽的图画,初看上去,似有纷繁杂乱之感,细观之,则人物组合有序。画家塑造了二百多个真人大小的、具有力士般的巨人。全画以耶稣为视觉中心,形成一个视觉左右对称均衡和谐的章法,人物的组合构成漩涡状,好像把披风卷起的人群。这些 人物有的有名有姓,有的泛指一 定的社会阶层。艺术家以超人的勇气,全部采用裸体形像来表现,赤条条来,赤条条去,去面对上帝。表现了画家对现实存在的罪恶无情的揭露和鞭挞以及对黑暗社会及腐败统治者的裁判,为正义声张。我们从他画中人物形象塑造看,他画的人物和情节完全是画家所处的时代和经历的社会生活中的人和事、善和恶、真和美。

06. 哀悼基督.意大利.米开朗基罗.云石雕像.高175厘米.1498.圣伯多禄大殿

1497年11月,法国驻圣座大使委托米开朗基罗创作雕塑圣殇像(或译圣母哀悼基督、圣母怜子),这件雕塑后来成为米开朗基罗最著名的作品之一。委托合同在次年8月签订。作品完成时,米开朗基罗只有23岁。作品受到了时人的好评。据记载,雕塑完成不久,米开朗基罗得知有传言称雕像的创作者是克里斯多弗罗•索拉里,米开朗基罗随即在雕像中圣母胸前的肩带上刻下了MICHAELA[N]GELUS BONAROTUS FLORENTIN[US] FACIEBA[T](佛罗伦萨的米开朗基罗•博那罗蒂所作)。这也是米开朗基罗唯一一件有签名的作品。这件作品至今保存在梵蒂冈的圣伯多禄大殿里。近年,有研究者认为拉奥孔与儿子们并不是古罗马的作品,而是米开朗基罗在罗马的这一段时间里的创作。

耶稣被钉上十字架后,圣母和门徒们立即赶来奔丧,耶稣托付约翰好好照顾自己的母亲,并对大祭司波拉多说:“我 一向光明正大地对世人说话”,说完即仰面向苍天大声呼号:“父 啊 ”即断了气,圣母将儿 子的尸体抱在怀里,陷入深深的悲哀之中。米开朗基罗《哀悼基督》雕像表现耶稣基督被钉死在十字架上后,圣母玛丽亚抱着耶稣身体痛哭的情景。

米开朗基罗接受这件雕刻时,正值萨伏纳罗拉被教庭火刑,此事深深地震动了他的心灵,他决定将自己的怜悯和崇敬 注入永恒的石头。雕刻家在构思时毅然超越一般哀悼的情节,大胆地将萨伏纳罗拉的精神和自己的思想感情,社会理想融在 一起塑造圣母和基督的形象,紧紧把握基督临终前的表白:“我一向是光明正大地对世人说话”。雕刻家 以耶稣为自己心 目中崇敬的萨伏纳罗拉,而以圣母象征祖国意大利,祖国为失去伟大的儿子而哀悼。

大理石在米开朗基罗榔头和凿子下十分柔顺,他随心所欲地雕刻出光滑的人体和折褶繁复的衣纹,透过细微的动态表 情,窥视到雕像内在的情感。在这里完美的雕刻技巧已完全融化在 艺术形象之中,雕刻家赋予大理石以鲜活的生命。

红衣主教格罗斯拉耶来看他雕刻的进展 情况,惊奇地问道:“告诉我,我的孩子,圣母的面貌怎么能保持得这么年轻,比她的儿子还年轻呢?”米开朗基罗回答“主教大人,在我看 来,既然圣母是纯洁崇高的化身,是神圣事物的象征,就一定能避免岁月的折磨和世事的毁损,所以她能保持青春的鲜丽。 ”主教对米开朗基罗的回答感到十分满意。雕刻家所创造的圣母体现了青春的永恒与形象的不朽性。

圣母年轻而美丽,形象温文尔雅,身着宽大的斗篷和长袍,右手托住耶稣的身体,左手略向后伸开,表示出无奈的痛苦;头向下俯视着爱子的身体,似乎正陷入深深的悲伤之中;细密的衣褶遮住了厚实的双肩,面罩衬托出姣美的容貌。圣母的表情是静默而复杂的,不只倾泻了无声的哀痛,也不只充满了哀思和祈祷,是一种洋溢着人类最伟大最崇高的母爱的感情。米开朗基罗说:“圣母玛丽亚是纯洁、崇高的化身和神圣事物的象征,所以必能永远保持青春。”所以在这里,米开朗基罗突破了以往宗教作品中苍白衰老的模式,把圣母刻画成一个容貌端庄美丽的少女,却并未因此而影响到表现圣母对耶稣之死的悲痛。圣母的美是直观的,但她的悲哀却是深沉的。她所体现出的青春、永恒和不朽的美,正是人类对美的追求的最高理想。

雕像中死去的耶稣肋下有一道伤痕,脸上没有任何痛苦表情,横躺在圣母玛丽亚的两膝之间,右手下垂,头向后仰,身体如体操运动员一般细长,腰部弯曲,表现出死亡的虚弱和无力。

雕像被安放在圣彼得教堂的法国国王小礼拜堂里,立刻轰动罗马,如此哀宛动人的雕像在意大利文明史上还从来没有 过,人们不相信这组雕像是出自一位年轻的雕刻家之手。米开朗基罗只得在圣母胸前的饰带上刻着“佛罗伦萨人米开朗基罗 •波纳罗蒂雕”,从此“米开朗基罗”的名字响遍了意大利。

作品采用了稳重的金字塔式构图,圣母宽大的衣袍既显示出她四肢的形状,又巧妙地掩盖了身体的实际比例,解决了构图美与人体实际比例之间的矛盾问题。耶稣那脆弱而裸露的身体与圣母衣褶的厚重感以及清晰的面孔形成了鲜明的对比,统一而富有变化。雕像的制作具有强烈的写实技巧,作者没有忽略任何一个细节,并对雕像进行了细致入微的打磨,甚至还使用了天鹅绒进行摩擦,直到石像表面完全平滑光亮为止。这一切都赋予了石头以生命力,使作品显得异常光彩夺目。