伦敦国家美术馆名画之一 扬·范·艾克的《商人阿诺尔菲尼和他的

来源:金玉米 编辑:admin

时间:2024-04-24

中文标题:商人阿诺尔菲尼与他的妻子

英文标题:Arnolfini and His Wife

画家名字:扬•范•艾克(Jan van Eyck, 1390-1441)

创作时间:1434年

绘画种类:肖像画

绘画规格:82cmX60cm

保存地点:伦敦国家美术馆(National Gallery, London)

这幅画见证了文艺复兴时期,意大利与佛兰德斯之间商业和艺术的交流。画面上的男主角阿诺尔菲尼来自意大利的托斯卡纳地区,常年在佛兰德斯的布鲁日(Bruges)经商,并娶了布鲁日的珍妮•切纳米(Jeanne Cenami)为妻。佛兰德斯著名画家扬·范·艾克接受委托,创作了两人的纪念肖像画。

扬`范·艾克的这幅画有着明显的意大利文艺复兴风格:三维空间强调的是透视法则(Linear perspective)的运用以及光线的明暗对比效果。15世纪初期的意大利在乔托(Giotto,1266-1337)开创的立体形象基础上,将建筑行业的透视法则引入到绘画艺术中。年轻的画家马萨乔(Masaccio,1401-1428)于1426年绘制的祭坛画《登基的圣母与圣子》中,引入了“消失点”(vanishing point)的概念,即两条平行的直线向前延伸,在视觉效果上,会在远处交汇于一点。如此准确的透视效果和光线的明暗对比所包含的物理学光线成像规律在本幅绘画作品中得到了充分的展示。值得指出的是马萨乔的《登基的圣母与圣子》也保存于伦敦国家美术馆中。

按照最新的艺术史学研究的成果,艾克深受佛罗伦萨著名的修道士和画家弗拉•安杰利科(Fra Angelico,1395-1455)的影响。安杰利科既是一名画家,也是传播范围很广的泥金手抄本的著名作者。在1430年代手抄本上创作的《天使报喜》中,安杰利科描述的植物和布料的精细纹理在艾克的作品中体现得淋漓尽致。

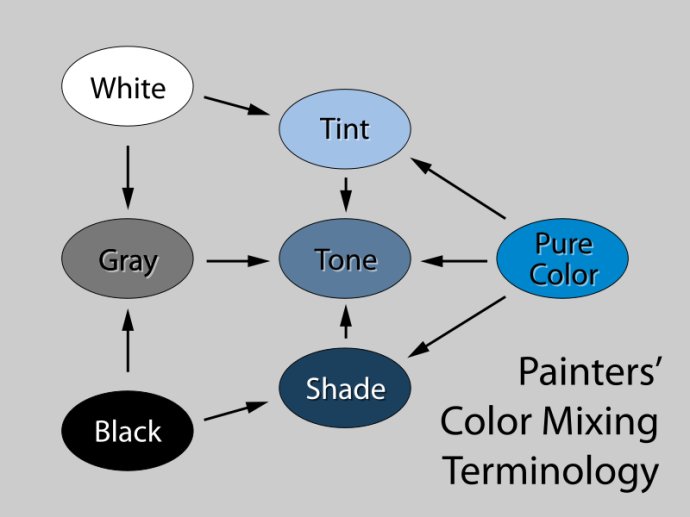

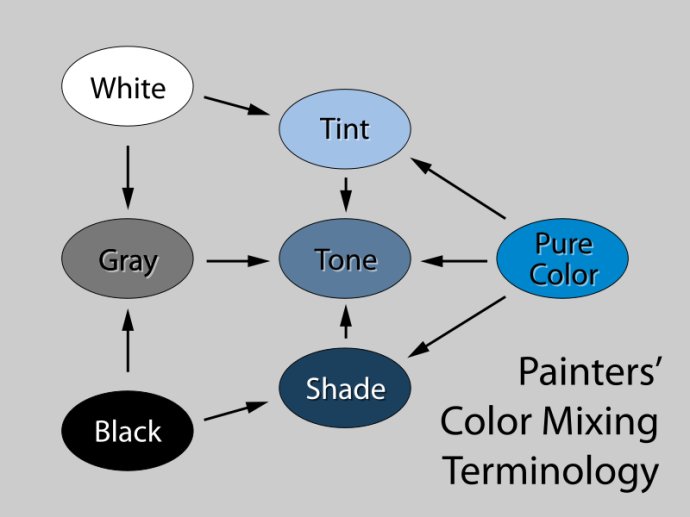

但是与意大利画家所不同的是扬·范·艾克使用了油画的绘制技巧,这是欧洲北部从8世纪以后使用油料在石头上或玻璃上制图基础上的进一步演变。具体来说,颜料放入到油料中形成悬浊液,几种基本颜色的油料按照搭配比例的不同,可以形成色彩的丰富变化。与意大利的蛋彩画相比较,油画干燥较慢,非常便于修改;油画产生的色彩更为丰富,能形成更为细腻的纹理效果。

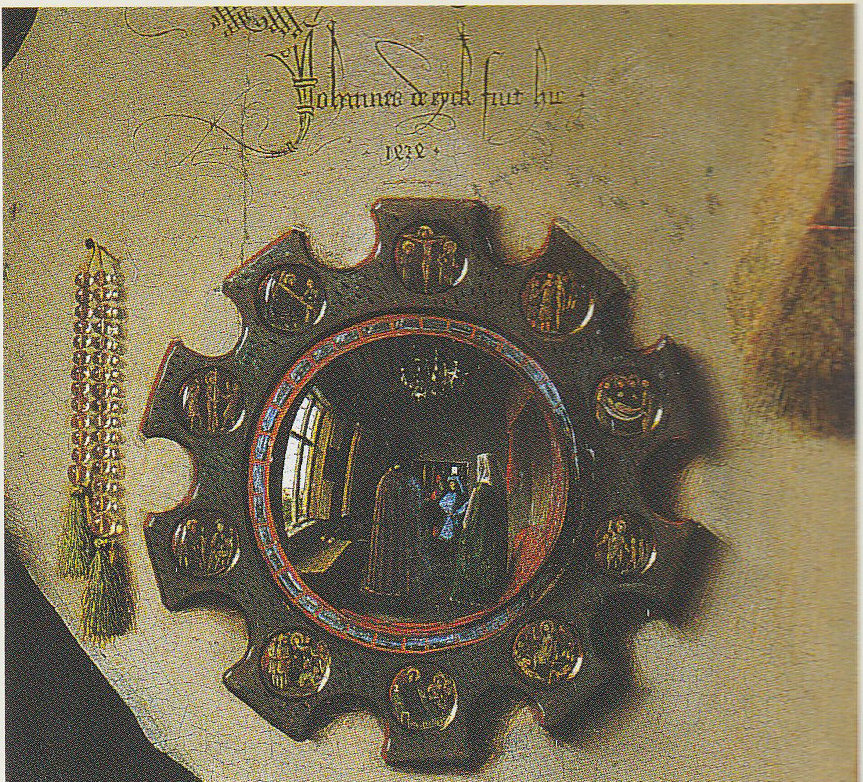

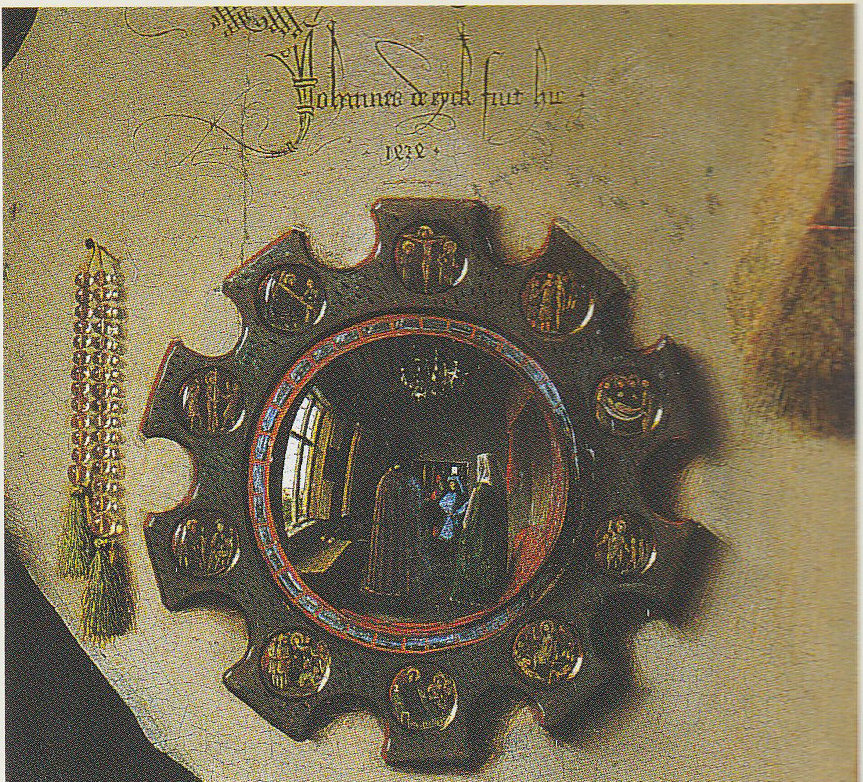

毫无疑问,扬•范•艾克试图探索一种全方位表达逼真效果的技巧。在这幅画中,他令人信服地描述了各种材料的纹理效果:枝式吊灯上经过抛光处理的黄铜,墙上悬挂的凸面镜子和由成串金黄色珠子组成的玫瑰经念珠, 最为令人吃惊的是在画面上用指尖创造的指印。他不仅能描述光线在各个部件上照射时的效果,而且能让我们看见那些看不到的窗户留在镜子上的影像。

光线带来的阴影无所不在,包括在人物背后以及人物之间。这很像日常光线的效果。梦幻般的构思带来了基调关系有规律的变化。比如阿诺尔菲尼右肩上的光线与黑暗百叶窗形成对比的同时,他的左肩作为一个黑色的轮廓与背后明亮的墙形成了又一对比。这样微妙的变化,界定了光线的方向来自于左侧的前边,同时也将背景与前景区分出来。扬•范•艾克拥有唤起人们空间感的能力,而不是简单的线性透视。但是这种梦幻并没有放大人物尺寸上的比例关系。

按照许多人的分析,这幅画并非是描述婚礼仪式的实际场景。后墙上使用拉丁语题写着“扬•范•艾克在这里”标示了作者的名字。按照语言学的研究成果,墙上的拉丁语属于中世纪的拉丁语,是西欧国家的通用书面语言。

可以确定的是这幅画描述的是一对已经结婚的夫妇,站立在神圣的房间内。这里到处都是上帝的符号:枝形吊灯上的十字架、墙上悬挂的玫瑰经念珠以及镜子四周的系列绘画作品《耶稣的使命》(Christ's Passion Circling)。

前景上的狗代表的是忠诚,脱去的鞋子代表的是洁净,暗喻追求道德的纯洁,很明显这是夫妻两人虔诚对待上帝的象征。妻子隆起的腹部代表的是当时的审美时尚,并非是怀孕,但是背后椅子上,孩子出生的保护神--圣人玛格丽特的雕像代表的是一种希望,即希望未来孩子的出生能得到圣人的保佑。虽然画家并没有实际显身,但他的形象通过镜子得到了展现,这是画家极为巧妙的自画像。

画家面对着阿诺尔菲尼,为此阿诺尔菲尼用右手做出了欢迎的手势,而并非是婚礼的宣誓。显然这幅肖像画的主题表达的是中产阶级夫妇对于上帝的敬畏之心(God-Fearing)。画家的杰出创意和完美的叙述性在特定的环境下产生了令人难忘的印象。