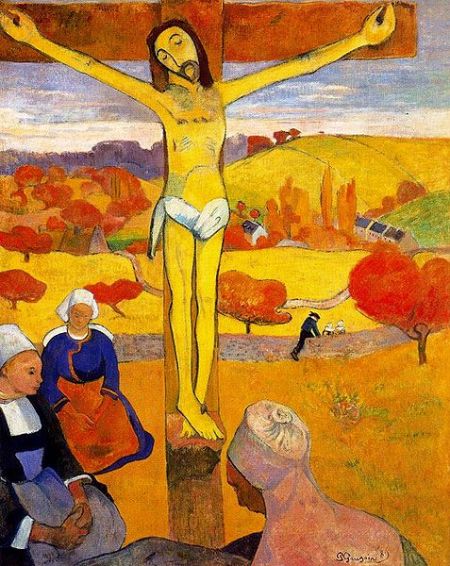

高更的《黄色的基督》

这幅被不同时代难以数计的观众所观赏、品评的世界名画,有一处任何评论者其实都不应绕过的画面内容:在几乎横贯画面的围墙上,有一位男子正逾墙而过;而矮墙的那边,两位穿戴相同的农妇似乎正守候、接应那位翻墙的男子。从整体画面上来看,我们还会发现:那个逾越的男子和两位女子正对应着围坐在基督像下的三个农妇所形成的环形的缺口!

它是如此的明显,又如此重要,不应成为评论者视而不见的盲点。

倘若我们将上面所说的画面内容视为纯纪实性的,也就是说它并没有任何特别的意义,那是说不过去的。首先,这虽然是一处细节,其所在位置却基本上处于全画中心地带,我们难以相信它是作者在写生中偶然遇到,而在创作中不假思索、不假选择地描绘下来的;其次,这处场景具有明显的故事性,假设观众不将它们联系起来考虑,它对主体人物只能是一种严重的干扰,甚至是对作品主旨自毁长城式的破坏。

显然,在正常情况下,我们应当设定:这处细节对主体场景应当具有某种补充、诠释、完善的作用。

从人物动作判断,那位男子是逾墙而过,而非翻墙而入,也就是说他是从基督受难处离开的。但是,如果我们由此将这位男子理解为基督的背叛者、一个犹大,也似乎并不妥切。照理来说,那位男子是从那三位农妇身边离去的,而且其反常举动也应当引起她们的关注和警觉,但是近处三位虔诚的农妇神态安祥、表情恬静,对那位男子的行为无动于衷、安之若素;同样,站在围墙那边的两位女子也似乎对这边几个农妇的祈祷视而不见,从写实角度来说,她们会很警觉地观察周围的动静和其他人的反应的。显然,这种有悖常理的现象说明二者之间实际上并没有任何情节联系;它们并不是写实的,而是象征的,作者实际只是以现实主义手法表现了象征意义。

其实,我们也并不难理解那位男子逾墙而过的寓意,因为它所能暗示的正是基督受难的节日——逾越节。希伯来文中的动词“pasach”, 意思是“越过, 跳过”。 由字根(p-s-ch) 所组成的名词“pesach”就是希伯来文的“逾越节”,英文的“paschal”就是源自希伯来文的。逾越节是犹太人最重要的朝圣节日之一。它的来历是这样的:上帝在领导以色列人走出埃及前给了埃及人第十个灾难,使者在击杀埃及人头生的孩子和牲畜时“越过”了门框、门楣上涂了羊血的希伯来人的家庭。按照基督徒的解释,基督不仅是逾越节被杀的羔羊,而且就是逾越节本身。

围墙将田野划分为两个部分:围墙那边如陶渊明笔下的桃花源:土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻,充溢着生活的气息。而围墙这边似乎是杂生丛生的榛莽。由于对比鲜明,那道围墙更像是一道院墙,围墙边上的那棵红树,让人联想到涂抹在犹太人家门楣上的羊血。——其实,如果逾墙的男子暗示着逾越节,那些集中在房前屋后的红树都可以理解为门楣上涂抹的羊血。

据说,画中的黄色基督像是有现实根源的,那个十字架就是参照着阿旺桥附近教堂里的一件着色的基督受难木雕像所描绘的。也许是因为黄色在西方象征阴郁、猜忌、怯懦,这幅名画在初展时受到了许多责难。其实,我们更应当注意到,基督像的黄色在作品中也正是麦田的颜色,更为具体地说,基督上身阴影中的绿色,与山坡有点泛绿的麦田相同,而基督下身的颜色则与山岳下那一片麦田的颜色是相同的,它比围墙外边表现荒地杂草的桔黄要纯净、明亮;可以说基督身上的颜色与麦田的颜色几乎是完全对应的,其目的就在于彰显黄色的真正意义——

在逾越节最后的晚餐上,耶稣拿着面包对他的弟子们说:吃吧,这是我的身体。又举起酒杯对他的弟子说,喝吧,这是我的鲜血。

显然,这幅作品的主旨是对耶稣的赞美:受难的耶稣如同逾越节牺牲的羊羔,牺牲了自己,却拯救了人类:他的身体如同面包,已成为片片麦田;他的鲜血如同美酒,已成为棵棵果树。也许说到这里,我们可以解答开头的疑问了:为什么那位越墙的男子和他身边的两位女子正对着这边虔诚的信徒形成的环形的缺口呢?这是因为逾越节本身就是基督的豫表,那个环形由于那位逾墙的男子而臻于完美,犹如正因为他的离去,才有墙外那两位等候的女子的填补。