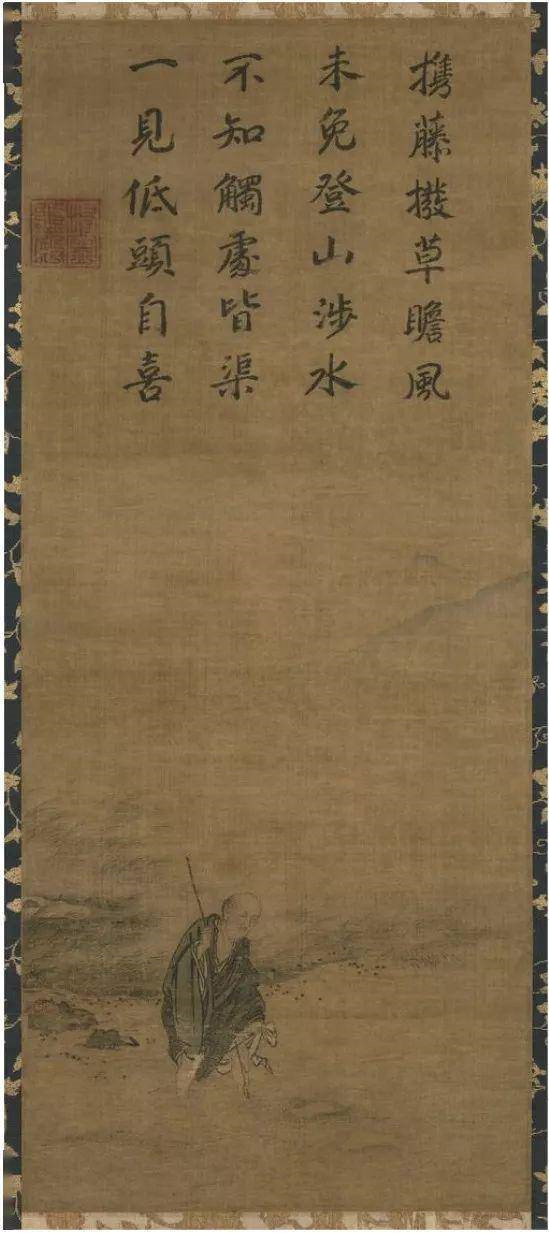

马远《洞山渡水图》

《洞山渡水图》

作者:马远

年代: 13世纪南宋

材质:绢本,设色 墨画 淡彩

尺寸:77.6×33cm

收藏:东京国立博物馆藏。

图绘一和尚一手拄棍,一手挽长袍渡水前行。和尚双眉紧锁,表情严肃,浓墨粗线条勾勒衣袍褶皱,密而不杂。画上有南宋皇后杨妹子题诗一首:携藤拔草胆风,未免登山涉水,不知触处皆渠,一见低头自喜。

《过水颂》

切忌从他觅

我今独自往

渠今正是我

应须恁么会

洞山禅师有一天在过河时,看到河面上反映出自己的影子。水上一个人,水面一个人;水面上的不是他,水上的才是他。当他尚未看到倒影之前,始终不得开悟,不知道自己本来的面目究竟是什么东西,认为在身外一定还有一个东西是本来面目或自性。直到他见到水面上自己的影子,才知道不要离开自己的身心另外去找什么,如果这样去求道求法,希望悟道得法,那就离开自己的本来面目越来越远。现在我看到水面上的影子,影子是我,而我并不是那个影子,这就是开悟。

很多人认为开悟一定是悟到不得了的事,其实,未悟的时候对面不相识,悟了之后发现根本不曾离开过,如此而已。其中最重要的一点是「影子是我,我不是影子」,影子是从我产生的,离开了我不会有影子。我们平常所使用的身体和正在动念头的心是本来面目的影子,离开我们的身心之外,不可能还有个东西叫本来面目。可是尚未发现这个道理之前,绝不可以把我们平常有执著、有烦恼的身心当作本来面目。

良价(807~869),唐代筠州会稽(浙江会稽)人。俗姓俞,敕谥“悟本禅师”。为药山惟俨(751-834)之法孙,云岩昙晟(782-841)之弟子,他与弟子曹山本寂(840-901)共同创立了禅宗分支曹洞宗。因在豫章(江西省)洞山普利院修行,故世称“洞山良价”。

据《筠州洞山悟本禅师语录》记载,幼从师诵《般若心经》,至“无眼耳鼻舌身意”时,忽以手扪面,问曰:“我有眼耳鼻舌等,何故经言无?”其师异之,知其资禀异赋,遂令至五泄山从灵默披剃。二十一岁,至嵩山受具足戒。不久,谒南泉普愿,深领玄旨。又访沩山灵祐,参“无情说法”之话头。然不契。遂依灵祐之指示往诣云岩昙晟,举前因缘有省,然犹涉疑滞。于是更历参鲁祖宝云、南源道明等人。后于过水睹影时,豁然开悟。乃嗣云岩之法。大中(847~859)末年,于新丰山提撕学徒,不久,移豫章(江西省)洞山普利院盛振法化。

咸通十年(869)三月朔,剃发沐身,鸣钟辞众,大众恸哭不止。师忽开目谓曰(大正51·323b):“出家之人,心不附物,是真修行,劳生息死,于悲何有。”遂令主事僧办愚痴斋。由于众心恋慕不已,乃延七日,至八日斋毕,在方丈室端坐而寂,年六十三。 敕谥“悟本禅师”,世称洞山良价或单称洞山。嗣法弟子有云居道膺、曹山本寂、龙牙居遁、华严休静、青林师虔等二十六人。著有〈玄中铭〉、〈丰中吟〉、〈宝镜三昧歌〉等。

【南宋马远】

马远字遥父,号钦山,祖籍河中(今山西永济),生长在钱塘(今杭州)。他的生卒和详细经历,很难查考。他为南宋光宗、宁宗两朝(约1190-1224 年)的画院待诏。马远的曾祖、祖父、父亲、伯父、兄弟、儿子一连五代都是画院画家。其曾祖马贲善画花禽、人物、佛像,形成“马家”风格之后,为北宋徽宗朝宣和画院待诏。祖父马兴祖是高宗绍兴年间的画师,精于鉴别古代文物,工花鸟,亦擅画人物。叔父马公显与其父马世荣在人物、山水、花鸟画上无一不工,绍兴年间任职待诏,并获“赐金带”。其兄马逵也长于山水、人物,尤工花鸟画,造诣颇深。其子马麟工人物画、山水、花卉,曾为画院祗侯。

马远出身于绘画世家,家学渊源,自幼受艺术的熏陶,继承家学并吸收李唐画法,形成了自己独特风格。他不但在山水、花鸟画上开创新风,而且在人物画上也取得了很高的成就。马远早在青年时期就已经显露出出众的艺术才华,20多岁时绘制的人物画就得到过宋高宗的御题。

马远的人物画创造力极强,他突破前人窠臼,敢于大胆剪裁,删繁就简,运用人物身段、动态来刻画人物的形神,达到了简洁生动的艺术效果。他多用凝重的秃笔来描绘人物面貌,画衣纹则用画树枝的笔法,微带颤动断续,风格朴雅,和以前流行的流利秀美之作有所不同。

马远艺术上克承家学而超过了他的先辈,他继承并发展了李唐的画风,所画人物,取材广泛,多画佛道、贵族、文人雅士、渔樵、农夫等,闲雅轩昂,神气盎然。马远在当时影响极大,有独步画院之誉。与李唐,刘松年,夏圭并称为南宋四大家。他的山水画成就最大,独树一帜,与夏圭齐名,时称“马夏”,成为绘画史上富有独创性的大画家。