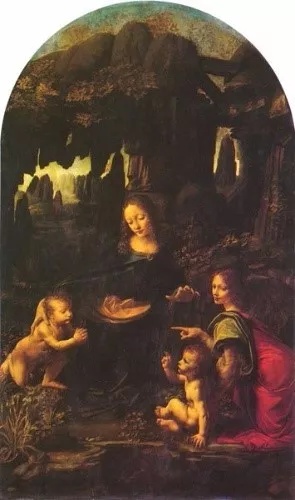

达·芬奇 《岩间圣母》赏析

达·芬奇 《岩间圣母》(第一版),油画,现藏于法国巴黎卢浮宫

达·芬奇 《岩间圣母》(第二版),画在木板上,现藏英国伦敦国立美术馆。

《岩间圣母》是达∙芬奇应米兰的圣弗朗切斯科教堂的邀请用蛋彩绘制祭坛画《岩间圣母》。此画以圣母居图中央,她右手扶婴孩圣约翰,左手下坐婴孩耶稣,天使乌利那在耶稣身后,构成三角形构图,并以手势彼此响应,背景则是一片幽深岩窟,花草点缀其间,洞窟通透露光。

用岩洞作圣母子的环境,有画中景和画外意:圣母子在大天使乌利那护卫下暂歇于岩洞,有一种安全感;选择岩洞作背景,起源于达芬奇记忆中的古佛罗伦萨采石场马雅诺,岩洞的深意在于宗教传说中圣者诞生的洞穴,内涵黑暗和光明,即指上帝的光辉是以圣母子为载体转化为人和他的苦难,让神圣的光明穿破黑暗,照亮世界。

画上的情节取自圣经《新约全书·马太福音》第三章《耶稣受洗》故事:耶稣从加利利来到约旦河,见了约翰,要受他的洗。约翰想拦住他说:我当受你的洗,你反倒上我这里来么?耶稣回答说:你暂且许我,因为我们理当这样尽诸般的义。于是约翰许了他。耶稣受了洗,随即从水里上来,天忽然为他开了,他看见神灵,仿佛是鸽子在下降,落在他身上。天上这时有声音说:这是我的爱子。

达∙芬奇的创作是一幅在佛罗伦萨正悄然兴起的世俗性作品,画面上的一切无不体现着新意:情节的艺术化处理;不寻常的难以捉摸的风景;人物与环境的有机融合;光的巧妙利用;高尚的美所辉照出的人物形象。

这幅画的主题是小施洗者约翰在圣母玛利亚与天使乌利那面前参拜基督,达∙芬奇将他们安顿在幽美神秘的岩石风景间,圣母、孩子和天使直接坐在山岩地上,渐浓渐淡的轻烟薄雾呈现出佛兰德斯或威尼斯画派所少有的朦胧画意,整个景象如幽远的梦境。充满了诗一样的温情,祥和而且典雅。

画家在这一幅画上没有受宗教题材的局限,而以一种世俗的生活感情去表现这一主题。为了使人物充满一种天伦之爱,他把这种耶稣与约翰的所谓神圣会见,改变成两个天真的孩子有水边戏耍。但为了点明宗教题意,又不得不从动作上作些注解,如小耶稣用右手指着约翰,似乎在说:你暂且许我……。约翰也做出拱手向耶稣请安的样子。

右侧坐在地上的天使乌利那,作为自天而降来到人间的美丽使者,她的形象被刻画得最美,脸上展现着达·芬奇的微笑公式。

中间的圣母一手扶着约翰,另一手去抚慰耶稣,体现了人间伟大的母性的力量,它表现了一种伦理感情,一种富有人性的美,也正是当时人文主义思想的内容。

画中人物虽然被一团潮湿的空气所包围,但是人体的轮廓在昏暗山岩的衬托下还是能明显地辨别出来,尤其是画家着力描绘的面庞被刻意营造出的神秘气氛所笼罩,人物轻柔、温存、纯真的表情栩栩如生地突显出来。

奇怪形状的悬石从湿漉漉的岩体上垂下,具有植物学准确性的花草从岩缝里穿凿而出,竟然能辨别出鸢尾花,银莲花,紫罗兰和一些蕨类植物。

这一组人物是按金字塔的构图原理组建安排的,塔顶是圣母的头,侧边是她伸出的双手,底角是天使和婴儿。达∙芬奇把结构看作打开作品意图的钥匙,这很大程度上形成了盛期文艺复兴的古典主义金字塔式的人物构图。

此画虽属传统题材,然表达手法和构图布局皆表明达芬奇的艺术水平之高深。人物,背景的微妙刻画烟雾状笔法的运用,科学地写实以及透视,缩形等技术法的采用,表明了他在处理逼真写实和艺术加工的辩证关系方面达到了新的水平。

两幅《岩间圣母》的不同之处

两幅画都是圣母居图中央的构图,她右手扶婴孩圣约翰,左手下坐婴孩耶稣,天使在耶稣身后,构成三角形构图,并以手势彼此响应,背景则是一片幽深岩窟,花草点缀其间,洞窟通透露光。相对于第一幅画,第二幅画是以棕褐色为基调的,马利亚衣服的颜色等一些细节均做了些许修改。第二副玛利亚手指的轮廓显得更柔和了,天使乌利那稍显不自然的指向约翰的那个动作也被去掉了,天使的面容不再面向观众,而是朝向正在进行的仪式,整个画面显得柔和了很多。

为何有两幅《岩间圣母》?

事实上,对达芬奇为何会画两件几乎一样的作品的质疑一直都存在,这是让学者们一直疑惑的问题,因为达芬奇一生中的油画作品和他绘画所涉的题材都是少量而有限的。比较占主导的理论是:因为第一张画和买家价格没有谈妥,于是达∙芬奇把已经完成的《岩间圣母》卖给了另一个买家,结果原先的那位买家不答应,达芬奇本来想画一幅新的作品作为补偿,但买家坚持要达芬奇给他们一幅一模一样的作品才肯罢休,这就是出现了两幅《岩间圣母》的解释。