《我的祖国》缘何风靡全国

|

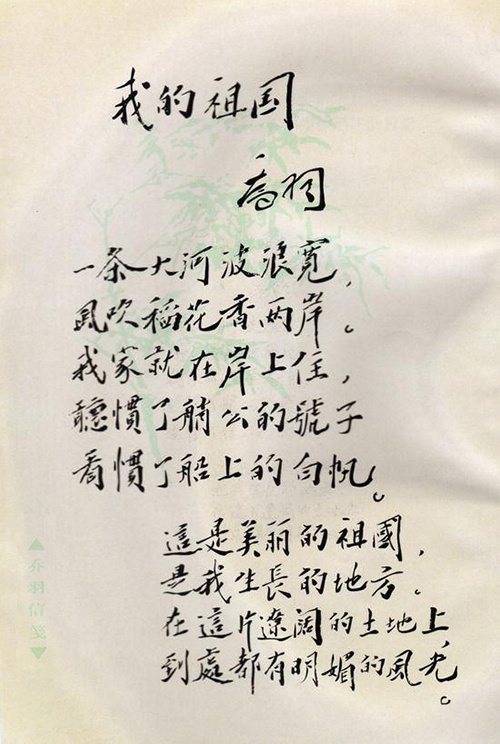

“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”这首印刻在几代人脑海中旋律,每每响起,便会让人回 忆起电影《上甘岭》,这是我国第一部表现抗美援朝的经典影片,它取材于著名的上甘岭战役。在 上甘岭战役中,中国人民志愿军誓死坚守阵地,打退了以美国为首的“联合国军”数十次疯狂进 攻,共毙伤俘敌2.5万余人,为中朝军队的大反攻赢得了时间,并使整个朝鲜战场的形势发生了根 本变化。美帝侵略者由于看不到胜利的希望,被迫重新坐下来谈判,最终在停战协定上签了字。 影片《上甘岭》以艺术的手法再现了坚守上甘岭阵地的中国人民志愿军战士在连长张忠发的率领 下,与敌人浴血奋战的故事。1956年,随着这部电影的摄制和放映,插曲《我的祖国》风靡全中 国。

让电影停摆的插曲 一首动听的电影歌曲就是一部电影的符号,纵使岁月更迭流转,纵使人们对电影的记忆已经模糊, 但只要熟悉的旋律响起,,所有的细节都将被一一唤醒。《我的祖国》便是这样一首歌曲。 1956年夏天,长春电影制片厂拍摄的电影《上甘岭》,已经拍摄完成。尽管影片杀青了,可导演 沙蒙的心中,却一点也不轻松。在创作之初,他特意交代,影片中某个特定场景需要插曲,而今电 影的戏份已经拍摄完,插曲却仍然悬而未决,整个剧组因此停机待命,为什么这首歌曲占据了这么 重要的位置呢? 1955年,适逢抗美援朝战争胜利两周年,毛泽东主席曾表示,整场抗美援朝战争中,最能体现中 国人民志愿军英勇不屈精神的,就是上甘岭战役,希望能搬上荧幕。擅长军事体裁片拍摄的长春电 影制片厂承担了这一光荣任务,并立即组成了由沙蒙、林杉任导演,林杉、曹欣、沙蒙、肖矛负责 剧本写作的创作班子。班子组建起来后,沙蒙便率摄制组赶往朝鲜,开启了长达八个月的实地考 察。  在仔细研读了收集的数十万字的材料后,沙蒙决定突破传统战争片的气势宏大的全景式思维模式, 将影片的视点放在上甘岭战役中一条普通的坑道和参与战斗的其中一个连队上,采用“以小见大” 手法来展现我志愿军战士视死如归的英雄主义精神。 为此,沙蒙特意以志愿军女战士王清珍为原型,设计了一个场景。志愿军王清珍是朝鲜战场上许许 多多的女护士中的一员,  仅她一人,就护理了二十多位伤员, 她每天定时给伤员打针换药、洗绷带查脉搏,甚至帮助伤员大 小便。尽管工作繁重,她的脸上却总是笑意盈盈,有时为了缓 解战争带来的压抑氛围,会唱起陕北民歌《南泥湾》和《解放 区的天是晴朗的天》。影片中的护士王兰,就是在这烽烟四起 的坑道中,用歌声鼓舞志愿军战士,然而就是这首插曲,直到 电影所有戏份拍摄完毕,导演沙蒙依然没有头绪。 正在沙蒙一筹莫展之时,他想到了自己在延安时的老战友,作 曲家刘炽。刘炽是新中国第一批优秀的作曲家,有着“旋律之 王”的称号。1939年4月,刘炽考入了延安鲁迅艺术学院音乐 系,成为冼星海的学生,从此开始学习音乐作曲,毕业后,怀 揣着高涨的创作热情的刘炽佳作不断,从他手中诞生了《让我 们荡起双桨》、歌剧《白毛女》、电影《英雄儿女》插曲《英 雄赞歌》……几乎每首作品都家喻户晓。 情急之下,沙蒙与林杉等几个同事费了几个晚上写了一首名为 《我的祖国》的歌词,原文是:“祖国啊,我的母亲!您的儿女,离开了您温暖的怀抱,战斗在朝 鲜战场上。在我们的身后,有强大的祖国……”刘炽在拿到歌词后,却连连摇头说“:这首歌词意 思虽然不错,但没有韵律,不但谱难写,而且即便写了,也难于流行。我看这样吧,歌词我请乔羽 来写。” 还唱一条大河波浪宽 1956年, 词作家乔羽正在江西准备撰写《红孩子》的电影剧本。大约在夏秋之交的一天, 他接到长 春电影制片厂的电报, 要他火速到长春为《上甘岭》写一首歌。收到电报时,乔羽正在创作,他本 想婉拒,可沙蒙导演的电报一封接一封,字字真切,最后一封电报上,沙蒙一连使用了三个“切” 字,就这样,乔羽坐上了赶往长春的火车。 多年后,乔羽在接受采访时回忆起当年的场景,他曾问到导演沙蒙希望这首歌是什么样,沙蒙说 到:“这首歌要是能写成这样就好了:就是电影已经被人忘记了,但这首歌仍然在群众中传唱。” 乔羽回到:“沙蒙同志,你也太会讲话了,这大概是不可能的,我很有压力。”而很显然,现在的 我们已经知道,这一“不可能”完成的要求,已经付诸实现。 乔羽到达长春后,沙蒙把乔羽安排到长春电影制片厂小白楼招待所休息。之后的每一天,沙蒙都会 到乔羽屋里问候一下,但从不主动提起歌词创作的问题,小坐片刻即告辞。转眼十来天过去了,乔 羽却依然没有写出中意的歌词来。正在感到创作思维几乎枯竭时,一天夜里,正是雨落淅淅,他忽 然想起了在中央苏区渡江时的情景,他在多年后的采访中说到:“我是北方人,我没去过长江,不 知道长江是什么样子的,一去那一看,那长江漂亮啊,我又是个年轻人,走那儿一看,高兴极 了。”  回想起流淌着清水的长江,乔羽提笔写下:“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”一有了灵 感,歌词便顺着乔羽的笔尖在稿纸上流泻了出来,很快,乔羽就创作出一首成熟的歌词,“稻 花”、白帆”、“艄公”都是他第一次见到长江时的景象。 “这首歌词距上甘岭的气氛有些远,从表面上看也没有太强的政治性,大家能接受么?”虽然歌词 写出来了,但能不能通过,乔羽的内心还是忐忑。怀着不安的心情他将稿子交给了前来催稿的沙 蒙。沙蒙拿着稿子一声不吭地足足看了半个小时,最后一拍大腿说:“行,就它了!” 第二天,沙蒙却又来找乔羽:“大家看了你写的歌词都认为写得很好,就是觉得‘一条大河波浪 宽’这句写的有点小气。为什么不写成‘万里长江波浪宽’或者‘长江万里波浪宽’,这不就更有 气势吗?” 乔羽思考了很久,说:还是一条大河吧,我的一条大河就是一条大河,你说是哪里就是哪里。长江 固然美丽,生活在长江边上的人和全中国的人比起来,仍然是少数;而谁的家乡没有一条小河小溪 呢?这河流再小,每个人小的时候,一条小河沟在你家门口也会觉得是一条大河,一辈子也忘不 了。 “好, 就是一条大河!”沙蒙同志说。 锦上添花:谱曲与演唱 “一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”,唤起了每个人有关家乡的记忆,自小看惯的场景与抽 象的宏大叙事相悖,微小而细腻的个体经验却能带出华夏儿女的通感。对于一首歌来说,歌词写得 好就等于成功了一半。当刘炽看到《一条大河》歌词时,便一下子被歌词的诗意情境打动了。他决 心尽自已最大努力把这首歌的曲谱好。于是,刘炽找来自1949年至1956年间人民群众最喜欢的 十首歌曲,为了研究这些歌曲的旋律特征,他把自已关在屋子里一遍又一遍地反复咏唱,唱累了便 用笛子吹,整整一个星期,足不出户。“这家伙是不是疯了?一天到晚唱啊吹的总是这几首歌!” 邻居们见状都十分好奇,纷纷前来打探。 有一天,登门询问的人发现,刘炽的屋门前贴上了一张纸条,上书“刘炽死了”,原来是他为了避 免外交干扰,只好使出了这么一个对策,结果非常奏效。经过反复吟唱,他捕捉到了根据《小放 牛》改写的《卢沟问答》中的头两句旋律,他也将这两句略做改动,作为新歌的引子。“我写这个 《上甘岭》(主题曲),它(影片)有战斗的艰苦场面,但是我写这个《我的祖国》,写的我们战 士们的纯美的灵魂,他们心境是纯美的,要不然他为什么为了祖国,为了世界和平,他可以远离自 己的祖国家乡,到那里去艰苦(作战)。”想到在电影中,面临牺牲的战士们唱起的便是这首歌, 刘炽满怀情感,旋律优美、节奏鲜明的歌曲《我的祖国》诞生了。 词曲确定了,还缺少一位演唱者。刘炽极为看重这首作品,在谱曲前,他便决心他要为这首歌谱上 全国人民喜爱的曲子,这首歌应当是属于全中国人民的。为了更好的演绎这首歌,许多知名的演唱 家都被邀请来试唱,但并不让人满意,沙蒙导演很着急,乔羽知道了,问到:“为什么不找中央歌 剧院的女高音郭兰英呢?” 联欢会。她试唱的《一条大河》,在场者听了无一不叫好,随 后,沙蒙立即联系了当时设备最好的中央人民广播电台进行录 音,一曲唱罢,参加录音的工作人员的眼里竟已噙满了泪花。 歌曲录制后的第二天,中央人民广播电台以非电影插曲的形 式,向全国播放了这首歌,并立即在听众中引起了强烈的反 响,电影还未上映,插曲就风靡全国。发丝花白的乔羽在数十 年后接受采访时说道:“反正这首歌拿出去以后,他们就唱, 一唱就流行了,还没拍成电影什么的,它就流行了,这词写得 还可以,这曲子写得不错啊!”有的人喜欢称它为“一条大 河”,这也不无道理。乔羽写作时,原给这首歌曲定名为《一 条大河》,发表时被编辑改成《我的祖国》。 1956年12月1日,电影《上甘岭》上映。此后,每当歌曲响 起,那清凌凌的长江水、天际白帆与战火硝烟,那艄公号子与炮弹轰鸣,便一同在脑海中交叠重 现,伴随了几代人的成长。

|