十个作家的十条精彩旅行线路

把旅途中的所见记录下来,好象是很多旅行者都会有的想法。这里介绍与十个作家有关的十条旅行线路,有的是作家自己真实的旅行记录,也有的是小说中虚构的旅行。这些精彩的行程都非常有意思,值得依样重走一次,重走这些旅程你一定会发现更灿烂的境界。

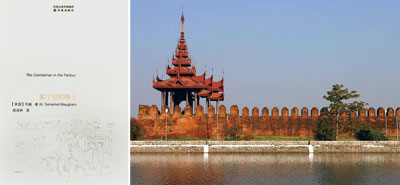

毛姆的中南半岛

《客厅里的绅士》

译林出版社

旅行时间:1923-1924年

行程线路:从仰光出发,乘船溯伊洛瓦底江北上曼德勒,然后进入位于北部山区的掸邦,离开这片五十年后被称为“金三角”的山区后,毛姆一行向东,先是经过中国的云南,再折向南方回到缅甸,由缅甸进入柬埔寨(“高棉”)、泰国(“暹罗”)。 泰国境内的行进路线相对轻松。他们沿着湄南河一路南下,目的地是当时暹罗王国的首府曼谷。以曼谷为大本营,毛姆再一路向南,途经马来西亚的吉隆坡、沙捞越,到达新加坡。然后折返,回到曼谷出海南下,先是沿着泰国的海岸线进入越南沿海,再沿着越南的东海岸北上,沿途走走停停。旅程的最后一站,是越南北部的港口城市海防。

1923年4月,从科伦坡开来的邮轮驶入伊洛瓦底江,位于河口的仰光“天空灰蒙蒙的,还有烟尘,但是烟尘后面露出大金塔的金色塔尖。我发觉现在回想起来很愉快,但又模糊不清……”在《客厅里的绅士》一书中,毛姆写下对缅甸的第一印象。

《客厅里的绅士》出版于1935年。这本“旅行速写”记录了毛姆自1923年开始的这次中南半岛之旅——他从仰光出发,乘船溯伊洛瓦底江北上曼德勒,然后进入位于北部山区的掸邦。因为山路崎岖交通不便,这块隐秘的土地当年鲜有欧洲人从南面进入。十多年后,这里成为英美盟军与日本人的战场,“曼德勒”、“密支那”这些地名开始为世人熟知。离开这片五十年后被称为“金三角”的山区后,毛姆一行向东,先是经过中国的云南,再折向南方回到缅甸、由缅甸进入柬埔寨(“高棉”)、泰国(“暹罗”)。

泰国境内的行进路线相对轻松。他们沿着湄南河一路南下,目的地是当时暹罗王国的首府曼谷。以曼谷为大本营,毛姆再一路向南,途经马来西亚的吉隆坡、沙捞越,到达新加坡。然后折返,回到曼谷出海南下,先是沿着泰国的海岸线进入越南沿海,再沿着越南的东海岸北上,沿途走走停停。旅程的最后一站,是越南北部的港口城市海防。等到一行人在海防上岸,已经是1929年的秋天了,震惊世界的金融危机,即将爆发。

根据传记记载,毛姆的这段中南半岛之旅,其实是断断续续完成的,其间毛姆至少回过一次欧洲。而在《客厅里的绅士》一书中,作者对行程做了高度浓缩,事实上毛姆在写这本书时,本来就没有打算把它弄成游记,因为它的结构并非严格依照时间或线路轴线展开的。《客厅里的绅士》混合了“风景”和“人物”素描这两种文体——它不是那种你可以在当中找到有用“攻略”的旅行读物,虽然毛姆对旅途中景物的描写依旧让人着迷:“当你想到散布丛林中的那几所荒寺和散落博物馆里的那几件残雕,它们是这个强大帝国与这个躁动民族留下的一切,这些伟大的高棉雕塑就会令人异常心酸。他们不再有力量,他们四散而去,成为挑水劈柴之流,他们杳无踪迹;而现在,他们剩下的人被征服者同化,他们的名字只存留于他们如此奢华地创造的艺术之中。”

不过,和毛姆所有的作品一样,《客厅里的绅士》最精彩的部分是人物的素描,尤其是他对自己同胞的描写,精确冷静接近残酷。在旅途的最后一站海防,毛姆遇到一个英国人。此人虽然与他素昧平生,却是他早年在伦敦当实习医生时的同事。后来去了上海,不知如何流落到法国殖民地的河内,最后在海防滞留,当上了一名海关职员。他住在河边一幢肮脏的木屋里,酗酒、抽起了鸦片,还养了一个华人小妾……“这个人已经被这里的环境完全控制,他唯一清醒的一点是,知道自己一辈子回不去英国了”。

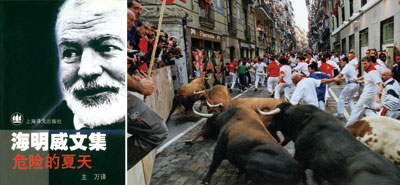

海明威的西班牙

《危险的夏天》

上海译文出版社

旅行时间:1953年

行程线路:先带玛丽去潘普洛纳去度集市日(圣福明节,每年4月举行),然后出发到马德里,看看普拉多博物馆,然后再到巴伦西亚,看看在那里举行的斗牛,最后再上船去非洲。

“再回到西班牙去是很不寻常的。”这是《危险的夏天》的开场白,标志性的单刀直入句式,让人对海明威的这本纪实作品,以及接下来的西班牙之旅充满期待。

1953年,海明威和她的第四任妻子玛丽,带着一帮朋友踏上“回归西班牙之旅”。在书中海明威列出的计划是:先带玛丽去潘普洛纳去度集市日(圣福明节,每年4月举行),然后出发到马德里,看看普拉多博物馆,“然后倘若我们还逍遥自在,就到巴伦西亚去,看看在那里举行的斗牛,然后再上船去非洲”。

生活在二十世纪的英语作家当中,论到对西班牙历史文化风土民情的理解,海明威应该有资格排在前三位。这从他对斗牛的狂热、对西班牙佳酿和加泰罗尼亚美食的热爱、对当地人充满同情的观察,就可略见一斑。也正是因为这一点,即使你对斗牛毫无兴趣,《危险的夏天》仍是一本值得仔细阅读的精彩读物。

《危险的夏天》记录了海明威从1953年到1959年间三次专程前往西班牙观看斗牛表演的经过——每一次都是由专职司机开车载着他们一行人,一路跟随斗牛士的行程观看在全国各地的表演,几年间足迹遍及西班牙的东、北、南三个方向的主要城市。而小说内容则涉及西班牙天气、地理风貌、食物、各地风俗,以及各类有趣人士的言行。

假设现在海明威依然健在,并且乐于接受你有关西班牙的任何提问,他会给你的西班牙之行规划怎样的线路?在这里我们根据《危险的夏天》里的海明威行进路线的记录,设想他可能会向你推荐的三条西班牙旅行线路:

第一条是南北纵贯线路,起点是北部的比利牛斯山口,从法国的巴荣纳(Bayonne)、比亚莱茨(Biarritz)进入,沿公路先到潘普洛纳(Pamplone),向西折向毕尔巴鄂(Bilbao),再从毕尔巴鄂一路向南,经过布尔戈斯(Burgos)、马德里(Madrid)、阿兰胡埃斯(Aranjuez)、巴尔德佩尼亚斯(Valdepenas)、格拉纳达(Granade)、抵达线路南端的马拉加(Malaga);再原路回头北上,折向西南方向的科尔多瓦(Cordoba),终点到达古城塞维利亚(Sevilla)。

第二条是东部的地中海沿岸线路,乘船抵达伊比利亚半岛最南端的阿尔赫西拉斯(Algeciras),上岸后北上,第一站是马拉加,然后向东,沿着西班牙的地中海海岸一路北上,经过阿里坎特(Alicante)、巴伦西亚(Valencia),终点到达巴塞罗那(Barcelona)。

第三条线路稍短一些,但覆盖到了北方的主要城市、尤其是风物独特的加泰罗尼亚地区,这个地区如今已被西方餐饮业界公认为新派烹饪艺术的精神源头:乘船从巴塞罗那上岸,一路向西,经过萨拉戈萨(Zaragoza),在洛格罗尼奥(Logrono)北上潘普洛纳,再从潘普洛纳折回洛格罗尼奥,向西前往毕尔巴鄂;最后从毕尔巴鄂北上,出比利牛斯山口离开西班牙,进入法国。

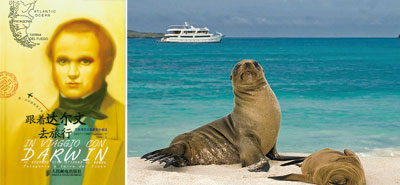

达尔文的南美

《跟着达尔文去旅行》

人民邮电出版社

旅行时间:2005年

行程线路:从伦敦希思罗机场起飞前往里斯本;在里斯本短暂停留后,继续南飞,抵达位于佛得角群岛的萨尔国际机场,离开佛得角群岛,前往巴西的里约热内卢。在里约热内卢短暂停留几天后,飞往阿根廷,3个小时后,飞机降落布宜诺斯艾利斯。从布宜诺斯艾利斯开始,以公共汽车前行,沿着巴塔哥尼亚高原东侧的外围向南快速移动,穿越当年贝格尔号航行中的众多历史遗迹,向南越过麦哲伦海峡,直到抵达整个旅程的终点——号称南美大陆最南端的小城,位于火地岛上的乌斯怀亚。

达尔文的第一次环游世界之旅是这样的:

1831年12月27日,22岁的达尔文搭乘的英国皇家海军贝格尔号(小猎犬号)从英国普里茅斯的德文港启航。1832年2月28日,它穿过赤道.抵达巴西圣萨尔瓦多城,先是沿大西洋海岸航行,经里约热内卢到阿根廷的布兰卡港;1834年6月,穿越南美洲最南端的火地岛,通过狭小的航道进入太平洋,花了约一年时间测量智利海岸;1835年,到达加拉帕戈斯群岛;之后再向南半球出发,到达澳洲的悉尼,沿着澳洲的南岸行驶到达霍巴特,绕过澳洲后进入印度洋,绕道非洲的好望角进入北大西洋;1836年10月2日,回到英国法尔默斯港。这次环球航行,历时五年。

在这次航行中,初出茅庐的达尔文观察了南美洲的物种分布以及古生物的化石。1839年他发表了《小猎犬号航行之旅》,描述旅行中所做的观察。书中最著名的例子是加拉帕戈斯群岛上的陆龟、雀鸟以及鬣蜥。五年旅途中的观察和思考,直接促使他在几年后完成进化论的研究,小猎犬号的探测之旅,因此也被称为“改变世界的环球航行”。

为纪念达尔文诞辰两百周年,2009年2月12日,被定为达尔文日。许多国家的科学家以及研究单位都为此事先筹划了各种活动。出生于米兰的意大利人卢卡·诺维利,决定将达尔文当年在南美的行程再走一遍。他的这一计划,得到世界自然基金会和联合国教科文组织国际博物馆协会的赞助。于是,2005年10月,这位58岁的作家化身“200岁的达尔文”,做了“第二次环游世界之旅”,以第一人称“我”来记录旅行的种种:他改坐飞机、大巴、小巴等现代交通工具,11月13日出发,12月2日旅行结束——虽然没有能走完贝格尔号当年的全部行程,但即使是两个星期的南美大陆走马观花之旅,也已经足够让人羡慕。这段行程,最后收录在这本《跟着达尔文去旅行》的小书中,书中配有照片、手绘地图、风景画,读起来,当然要比达尔文当年的原作轻松许多。

和当年达尔文一样,卢卡·诺维利也是从英国开始自己的“第二次环游世界之旅”(有点名不副实)——不过是从希思罗机场起飞前往里斯本;在里斯本短暂停留后,一行人继续南飞,抵达位于佛得角群岛的萨尔国际机场。1832年1月16日,贝格尔号曾在群岛中的圣地亚哥岛的普拉亚港口下锚,年轻的达尔文以好奇的目光观察着这座造型奇特的火山岛……离开佛得角群岛,卢卡·诺维利一行前往巴西的里约热内卢。在里约热内卢短暂停留几天后,一行人登上前往阿根廷的班机,三个小时后,飞机降落布宜诺斯艾利斯,“第二次环游世界之旅”的精华部分即将揭开——1833年,达尔文和他的伙伴正是从布宜诺斯艾利斯南方四百公里处的布兰卡港上岸,进入潘帕斯草原的腹地展开最重要的几段考察。而贝格尔号则沿着阿根廷南方陡峭的海岸线一路南下,在火地岛与考察队汇合。

从布宜诺斯艾利斯开始,卢卡·诺维利一行开始以公共汽车前行:他们沿着巴塔哥尼亚高原东侧的外围向南快速移动,穿越当年贝格尔号航行中的众多历史遗迹,向南越过麦哲伦海峡,直到抵达整个旅程的终点——号称南美大陆最南端的小城,位于火地岛上的乌斯怀亚。这段旅程,与当年达尔文和他的伙伴行进的线路基本吻合,也是整个“第二次环游世界之旅”的最高潮。

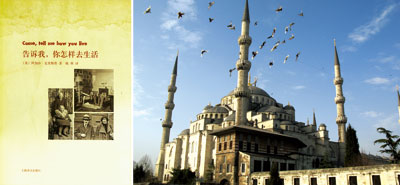

克里斯蒂的美索不达米亚

《告诉我,你怎样去生活》

旅行时间:1934年

行程线路:两河流域所在的美索不达米亚,足迹遍及今天的叙利亚、伊拉克、安曼等国。

1928年,刚刚结束第一次婚姻的阿加莎·克里斯蒂三十八岁,她给自己放了一次假——前往巴格达旅行。事后证明这是一次改变她一生的旅行,在巴格达逗留期间,克里斯蒂认识了在当地一支考古发掘队中工作的英国人、比自己小十四岁的考古学家马克斯·马洛温。1930年9月,她和马克斯·马洛温结婚,在开启第二人生的的同时,克里斯蒂也意外进入了一个此前她从未关心过的领域——考古。

整个三十年代,阿加莎多次陪丈夫前往两河流域所在的美索不达米亚,足迹遍及今天的叙利亚、伊拉克、安曼等国,这大约是她人生中最为特殊、生趣盎然的十年,直到1939年第二次世界大战全面爆发。战争爆发后,马克斯·马洛温入伍,阿加莎志愿去伦敦地方医院当药剂师,为排谴寂寞,每晚回家后,阿加莎·克里斯蒂开始动笔写下当年的考古发掘经历,以及她所接触到的风土人情、趣事轶闻。

《告诉我,你怎样去生活》的故事从1934年下半年开始,这一年,她第一次和丈夫一起搭乘东方快车,前往叙利亚北部进行考古挖掘。在两次大战之间这段短暂的和平岁月,生活在两河流域的土著对欧洲来的考古者还保持着“自然的放松状态”。在叙利亚,法国驻军管制严格,整个社会运行井井有条,研究人员以自然的心态在从事着自己的工作。在那些墟丘下面,公元前2000年或3000年的碎陶片俯首皆是,这里还有史前的手绘陶瓷。而罗马时代的文物根本不值一提。马克斯在这里遇到了他生平最重要的发现之一:眼睛神庙内的壁画。

抛开考古不谈,如何与当地人打交道,如何态度松弛地享受人生,是阿加莎这本书里最妙趣横生的部分。在叙利亚偏远的土地上,“为钱干活”对当地人来说是个陌生概念。当考古队雇佣当地人挖掘时,他们说:我们今年的收成很好,我们不需要钱。在这里,只要收成好,你就成了富人,这一年剩下的时间都会在闲适和富足中度过。考古队最后只能抛出诱饵,提醒他们可以用挖土赚来的钱给老婆买点首饰。老婆们点头了,她们说,挖土是件好事!于是,男人们勉强接受了这个想法。面对当地人种种让人啼笑皆非的举动,阿加莎·克里斯蒂下笔充满同情的认知,甚至由此反思自己的价值观。她写道:相较之下,这里存在着一种与西方世界迥然不同的价值标准。他们的信念和认识,排除了西方人普遍具有的焦虑。人们可能无法摆脱需求,但完全可以摆脱恐惧。因此,在这里,慵懒是一种神圣的、自然的状态,工作却是非自然的需求。

在发掘现场,马克斯每天拂晓就去挖掘地点工作,阿加莎多半会和他一起去。到了八点钟,他们照例坐在丘顶上吃早餐,她描写道:太阳暖洋洋的,早晨的光线没那么刺眼,让周围的一切显得分外迷人,空气甜美极了。“这是生命中最美好的时刻之一,你会庆幸生而为人”。

村上春树的土耳其

《雨天炎天》

上海译文出版社

旅行时间:1988年

行程线路:先去希腊东北部阿索斯半岛上建有希腊正教修道院的圣可索斯山,离开希腊后出发前往土耳其。在伊斯坦布尔租了一部全新的丰田越野车,出发跨越博斯普鲁斯海峡,沿着北部的黑海海岸,一路往东进入贫瘠的安纳托里亚高原。到达与格鲁吉亚共和国接壤的贺巴后,车子掉头南下,依次略过戒备森严的土耳其与亚美尼亚、伊朗、伊拉克、叙利亚四国交界的敏感地区。然后回头向西,沿着地中海沿岸的24号国道,一路狂奔开回伊斯坦布尔——从行车线路来看,几乎是以顺时针方向绕着土耳其的亚洲部分走了一圈。

帕慕克笔下的伊斯坦布尔让人心驰神往,不过读完村上春树的《雨天炎天》,你的土耳其行程,或许会有些改变。

1988年8月,村上春树与摄影师松村映三结伴前往希腊、土耳其采访旅行。两人先去希腊东北部阿索斯半岛上建有希腊正教修道院的圣可索斯山,离开希腊后出发前往土耳其。在伊斯坦布尔,两人租了一部全新的丰田越野车,出发跨越博斯普鲁斯海峡,沿着北部的黑海海岸,一路往东进入贫瘠的安纳托里亚高原。到达与格鲁吉亚共和国接壤的贺巴后,车子掉头南下,依次略过戒备森严的土耳其与亚美尼亚、伊朗、伊拉克、叙利亚四国交界的敏感地区。然后回头向西,沿着地中海沿岸的24号国道,一路狂奔开回伊斯坦布尔——从行车线路来看,两人几乎是以顺时针方向绕着土耳其的亚洲部分走了一圈,整个行程耗时二十一天。

1990年,村上春树将这段经历写进《雨天炎天——希腊、土耳其边境纪行》一书中,在这篇名为“红茶、军队与羊——二十一日环游土耳其”的游记中,村上春树写道:我第一次踏上土耳其大地是在七年前(1981年)的夏天……但自那以后,我就对土耳其这个国家怀有强烈的兴趣。原因我也不大清楚。吸引我的,我想大概是类似那里的空气的质那样的东西。我觉得那里的空气含有不同于其他任何地方的某种特殊的质。肤感也好气味也好色调也好大凡一切都有别于迄今我所呼吸过的任何空气。那是不可思议的空气。那时我想,旅行这东西在本质上无非就是吸入空气。记忆会消失,明信片会褪色,但空气会留下来,至少某种空气会剩留下来。

按照村上春树的说法:土耳给人最深刻的印象是它的辽阔和多样性,而且可以清楚分为五个部分——“从欧洲开车进入,首先是欧洲一侧的土耳其,即色雷斯地区。这是第一个土耳其,风景上或许接近东欧……黑海沿岸乃第二个土耳其。这里的确美妙,幽静、游客少,风景也漂亮。只是,同爱琴海岸地带相比,道路和宾馆质量差得不可同日而语。雨多,空气湿润……再按顺时针前行,便来到同苏联、伊朗、伊拉克接壤的边境,这里是第三个土耳其。从草木葱茏的黑海沿岸进山,翻过山脊,这里是东部安纳托利亚高原即无比干燥的中亚式土耳其。许许多多的民族为争夺霸权踏过这片土地,往东或往西。蕴藏紧张的大地。环境和气候也相当严酷。尘土飞扬,目力所及只有羊。道路和宾馆质量更是提不起来……南下从叙利亚边境地带到地中海的安纳托利亚中部,这是第四个土耳其、阿拉伯色彩浓厚的土耳其……而西面地中海和爱琴海沿岸的土耳其则是第五个土耳其。到了这里,风景骤然明媚迷人。人们从内陆灰尘迷的空气中解放出来,表情也好像一片明媚……

那么,土耳其这几个地区中哪个最有意思呢?“当然是顶糟糕的安纳托利亚东部”。村上春树的解释是:“那里大多数事物都无可预料,条理在很多时候被吸入虚无之中。简单说来,就是没有章法。但旅行的妙味,也就在那里。”

芭娜娜的阿根廷

《不伦与南美》

上海译文出版社

旅行时间:1998年

行程线路:从东京成田机场先飞洛杉矶转飞巴西圣保罗,从圣保罗转飞布宜诺斯艾利斯,住宿布宜诺斯艾利斯。乘坐巴士游览布宜诺斯艾利斯。从布宜诺斯艾利斯飞门多萨,徒步游览门多萨,乘车参观阿空加瓜山和Sentenario温泉遗址。然后飞回布宜诺斯艾利斯,当晚再飞波萨达斯,乘车穿越国境从阿根廷到巴拉圭,游览后再到伊瓜苏,游览伊瓜苏,在伊瓜苏河与巴拉那河交汇点眺望三国国境交界点,在巴拉圭边境小镇修德·德尔·埃斯特购物,乘直升机俯瞰伊瓜苏大瀑布,参观野生鸟类公园。最后飞回圣保罗,再转回日本。

1998年4月,吉本芭娜娜前往布宜诺斯艾利斯,展开为期两周的旅行。一年后,以布宜诺斯艾利斯为背景的这本短篇集《不伦与南美》出版。

对吉本芭娜娜稍有了解的读者,会感到《不伦与南美》和以前读惯的“芭娜娜出品”有些不一样:书中的七个故事均以第一人称叙说,故事之间的人物和情节没有上下左右关联,唯一的连接点是:七个故事的发生地,都是在阿根廷,而且多多少少都和布宜诺斯艾利斯有关。

七个故事里面,读后印象比较深的是《蜂糖水》、《日晷》和《窗外》,但也只能算刚刚过“及格线”。实际上,整本书吸引人的地方,不是它的故事,而是故事发生的背景地——因为使用了真实的地名,《不伦与南美》可以当作城市指南来读——如果你是吉本芭娜娜Fans的话。对这点,吉本芭娜娜本人毫不掩饰,她在后记里这样说:“希望看过这本书的人能和我一样,享受阿根廷的一切,当读者在阿根廷游玩并路过书中出现的地点时,如果可以想到‘那个故事的主角就是出现在这里’,我将不胜欣喜。”

说来说去,整本书最让人喜欢的,是它的后记写得真不错。在这篇后记里,吉本芭娜娜老老实实交待了故事进展过程中对应的布宜诺斯艾利斯现实场景,以及涉及到的各种生活细节。对向往布宜诺斯艾利斯那种“老派风格”的旅行者来说,这本书非常好用。比如开篇《电话》里提到的佛罗里达大街上的酒店,“其实就是我想要入住的阿尔维拉宫酒店,佛罗里达大街的确是一条活力四射、充满乐趣的街道。我们从瑞科莱塔公墓出发走了很远,那是一条让人心生愉悦的散步路线”……

“说起布宜诺斯艾利斯,给我留下深刻印象的饮品,要算‘沙布玛利诺’。这是一种类似热巧克力的饮料,往热牛奶里加进特制的巧克力,融化之后再喝,味道极为可口,直到现在还回味无穷。”

“《法国梧桐》中的门多萨真的种着许多梧桐树,是一座我颇为喜爱的小城,甚至想在此定居。”

“《小小的黑暗》中有购买吉他的情节,我们的行程表上也安排了乐器店这一项。这家乐器店是幻冬舍的石原正康先生在东京遇到来自阿根廷的吉他演奏者时特地咨询到的,的确名不虚传,店里的每一件用蓝花楹制成的精美吉他都是一件艺术品,能够欣赏到它们,本身就是一种幸福,真羡慕那些会弹吉他的人。”

“最后那篇《窗外》中出现的鞋店其实就在这条街上,那个店员确实伤痕累累,但人十分开朗。在这里,我和铃木先生买了两双同款的鞋子,不过我们俩并没有小说里的这种暧昧关系……”

“后记”写完,大概是感觉还不过瘾,吉本芭娜娜将这次阿根廷之旅的整个行程表附在了最后:住在哪家酒店、去哪家店喝了到达后的第一杯咖啡、去了哪些商店、最美味的甜食、当地意大利餐厅的菜单以及下飞机后的第一顿晚餐吃了些什么。(番茄色拉、干番茄与黑橄榄意大利面、黑加仑鸡尾酒)。

原本从来没有想过要去阿根廷,看了这篇“后记”加上行程表,倒是有点心动。

沿着勒卡雷的笔迹旅行

《锅匠、裁缝、士兵、间谍》

中国友谊出版社

旅行时间:2009年

行程路线:柏林、阿姆斯特丹、汉堡、布拉格、维也纳、伯尔尼、里斯本、伦敦。

小说家经常被问到的一个问题是:书中主人公的故事掺进了多少作者本人的经历?如果这名作家写的是间谍小说,而且本人就是一个退休特工,人们的期待值应该更高。

约翰·勒卡雷(John le Carr)因为被太多粉丝反复追问同样的问题,2009年五月份罕见地接受《每日电讯报》和《星期日泰晤士报》等英国报纸的访问,详细回顾了当年作为英国海军情报局特工在西德工作的经历,并再次声明自己并非“史迈利三部曲”中的任何一个角色。“史迈利三部曲”指《锅匠、裁缝、士兵、间谍》、《荣誉学生》和《斯迈莱的人马》这三部情节上前后呼应的小说,故事发生在上世纪七十年代中期,背景则是欧洲敏感的铁幕“两侧”地区以及战火中的东南亚。

在“史迈利三部曲”中,“笔迹”(handwriting)一词被用来代指间谍行动时留下行踪的暗语。大概是因为上了年纪,勒卡雷在这一轮采访中言多必失,被粉丝们找到了“笔迹”——勒卡雷采访中提到当年经常前往的几个城市——柏林、里斯本、阿姆斯特丹、汉堡、布拉格、伯尔尼、林茨它们在“史迈利三部曲”全部出现过!谁都看得出,这不是简单的巧合。

前几年,多位德国发烧友在网上发起“追寻史迈利笔迹”的铁幕之旅,试图在一个月内寻访八座城市,重温冷战年代“寒风孤谍”们的惊竦人生——

第一站柏林:柏林墙是勒卡雷成名作《寒风孤谍》开始和结尾的地方。1965年小说被改编成电影,扮演利玛斯的理查德·伯顿被要求在西柏林“体验生活”,在呆了两周后他发誓再也不会踏足这里。

第二站阿姆斯特丹:便利的金融服务,冷战年代克格勃最喜欢将“贸易公司”设在当地。

第三站汉堡:港口聚集着来自世界各地的海员,著名的情报交易市场。

第四站布拉格:东欧国家中西方间谍网最活跃的地区,也是进入东欧、苏联的中转站。

第五站维也纳:进入中、东欧的门户,西方谍报人员的撤离点和补给站。

第六站伯尔尼:外交机构集中地,是当年瑞士绑架案最多发生的城市。

第七站里斯本:远离冷战中心,却意外成为东西方间谍最喜爱的藏身之处。

终点站伦敦:英国情报机关大本营,空气中都弥漫着“一股阴谋的味道”。街边任何一个看报纸的男人、疾驶而过的出租车都像是在执行跟踪;而你入住的B&B公寓里慈眉善目的房东老太太,很可能随时窃听你的电话。

为真实还原当年的冷战气氛,“追寻史迈利笔迹”发起人建议参加者,仿效勒卡雷在采访时透露的当年穿梭于铁幕两侧时旅行的“审慎做法”(限于法律规定,有些只能是纸上谈兵了)。间谍世界里的那份寒意,真的是扑面而来——身边至少带三本护照;用“笔迹”曾经暴露过的护照预定航班机票和酒店,当然它不是真实目的地;只用现金;使用街头公用电话;不在同一家餐厅吃两顿饭;到达目的地后,用另外两本护照订两个相距至少五公里的酒店房间,然后住进其中一间,另一间备用;在租车公司分别租三部汽车,一部正常使用,在两家酒店的停车场内各停一辆,以备紧急撤离时用;最重要的是,选一家不太繁忙的商店购物,观察是否有人跟踪,以确保“笔迹”没有暴露。

村上龙的南法而后摩洛哥

《IBIZA》

世纪书房

旅行时间:1996年

行程路线:东京、巴黎、尼斯、费拉角、蒙特卡洛、热那亚、卡萨布兰卡、丹吉尔、马拉喀什、马德里、巴塞罗那、伊比萨。

东京汽车公司一个二十来岁的柜台小姐,偶尔幻听幻觉,忽然结识了穿意大利西装的三十多岁男人,一起吃午餐,当夜成为恋人,其后就开始了一次漫长的旅行,目的地是摩洛哥。

乘坐日本航空头等舱从东京到巴黎,机场充满了阳光,没有云的晴天。从酒店前台拿了折成四折的地图,旋转门后面是小巷的花店。在巴黎逗留了两天,随即从奥利机场飞往尼斯。由尼斯坐车去费拉角的别墅,在沿蔚蓝海岸公路眺望科西嘉,在蒙特卡洛的赌场遇见幽灵。

热那亚机场早上七点有飞往卡萨布兰卡的航班,到了那里还要飞去一趟丹吉尔。回到卡萨布兰卡,“北非谍影”中出现过的酒吧,与美国游客在“As Time Goes By”的音乐下共享杜松子柠檬酒。

离马拉喀什400公里的柏柏尔人村庄,可以看到沙漠入口的风景。这里乘巴士去马拉喀什5个小时30分钟,风比人的体温要高,耸立的山岩在太阳下游丝般地摇晃。麦莫尼亚(La Mamounia)酒店派了部1953年的积家汽车,把客人从马拉喀什巴士站接到酒店。酒店所有的装饰混合了装饰艺术和回教风格,中庭放养着孔雀,有大小共九座泉水和喷水池。水疗中心遇到的老太,绘声绘色地说起伊比萨的迪斯科。到伊比萨去吧。

摩洛哥皇家航空马拉喀什—卡萨布兰卡—马德里—巴塞罗那。里兹酒店给了一个很好的折扣套房,到巴塞罗那,伊比萨就不远了。

这是村上龙小说《IBIZA》中女主人公的一次旅行,当然,那是一场危险的旅行,带着一点毁灭意味的故事。但如果现实中依照这个行程,可以是一次很舒适完美的旅行。(微信zjyff7)

勒.柯布西耶的东方旅行

《东方游记》

上海人民出版社

旅行时间:1911年5月--10月

行程路线:柏林、德累斯顿、维也纳、多瑙河、布加勒斯特、保加利亚、土耳其、希腊、意大利。

1911年,20岁的勒.柯布西耶在柏林彼得.贝伦斯画室工作,5月间他决定同朋友奥古斯特一起进行一次东方旅行,从柏林前往伊斯坦布尔。从5月到10月,两个游历了奥地利、波西米亚、塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚、土耳其,最后又来到了希腊和意大利,目标是雅典和庞贝。旅行途中,勒.柯布西耶坚持写笔记、绘画,记录一路的所见所闻,以及这些见闻给自己内心带来的感受。行程结束后,勒.柯布西耶将挑选了一部分笔记和绘画,编辑了一本《东方游记》,准备交予出版社出版。但第一次世界大战的到来,中止了此项出版计划。半个世纪以后,勒.柯布西耶将书稿重新订正,并做了注释,于1965年7月出版。

这次东方旅行是勒.柯布西耶成为一个伟大建筑师的关键推动力,旅行所见让他“里里外外都受到震动”,“正是在卫城,在帕特农神庙的台阶上,在大海的另一边我们看到昔日的现实”。勒.柯布西耶一再强调:“在意大利的所见所闻把我深深地打动了”,东方之旅的“这些见闻就像我身体的一个新部分,我要把它们带走,永不分离。”

旅程就是课程,行千里路能够破万卷书。

蒙田意大利之旅

《蒙田意大利之旅》

上海书店出版社

旅行时间:1580年9月--1581年10月

行程路线:法国博蒙,经过莫城、多尔芒、沙隆、莫瓦日等进入瑞士,巴塞尔、瑞奥边境的霍恩、巴登、沙夫豪森,进入德国,康斯坦茨、普夫隆登、奥格斯堡、布鲁克、慕尼黑、因斯布鲁克、博尔扎诺、进入意大利,特兰托、罗韦雷托、沃拉尼、维罗纳、维琴察、帕多瓦、威尼斯、巴塔格里亚、罗维戈、费拉拉、博洛尼亚、斯卡佩里亚、佛罗伦萨、锡耶纳、罗马。

1580年9月5日,蒙田由法国博蒙出发,开始了长达一年的意大利之旅。促使蒙田出门旅行的原因,据翻译家马振骋先生研究可能是为了去意大利的温泉治疗家族遗产的肾绞痛,另一个原因则是罗马将授予蒙田“罗马公民证书”。蒙田进入罗马时是游客,离开罗马时已经获得“罗马公民”身份。

著名的罗马艺术研究专家戴安娜教授(Diana E E Kleiner),在她的耶鲁开放课程《罗马建筑》即将结束时,非常深情地呼吁大家一起向罗马文明致以崇高的敬意。没有罗马,西方如何走出蒙昧?这是一个难以想象的问题。(微信zjyff7)

因此,从中世纪以来,欧洲的文化人都把意大利之旅作为文化的朝圣,意大利改变了许多欧洲文化人的历史观和文化品味。歌德、拜伦、司汤达,每一个欧洲文化人都是意粉,蒙田也不例外。

《蒙田意大利之旅》非常生活地展示了一个欧洲文化人去意大利文化朝圣的旅行过程。因为这是一部充满个人色彩的笔记,所以更真实地反映了当时这种旅行的细节。在古罗马盛世已经过去一千年左右的时代,像蒙田这样出生于法国贵族的文化人,依然为罗马元老院和平民会议颁发给他“罗马公民证书”而骄傲,这正是罗马文化的神圣所在。蒙田说自己在知道卢浮宫以前就知道朱庇特神庙,在知道塞纳河以前就知道台伯河,自许为半个罗马人的蒙田,终于成为了完整了罗马人,这种满足是难以言表的。