奥博利比亚兹莱的黑白世界

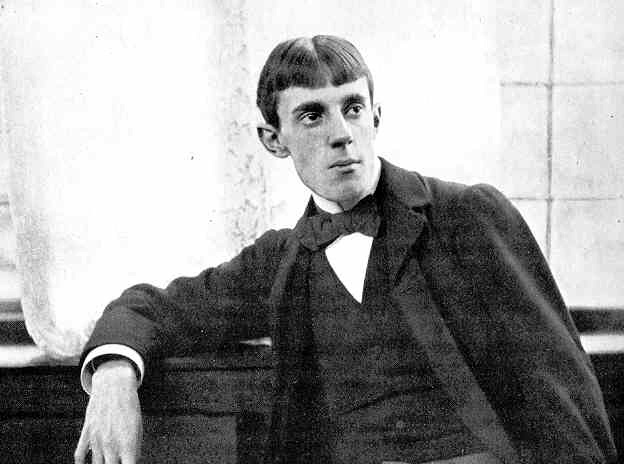

奥博利·比亚兹莱(AubreyBeardsley)

1872年8月21日,出生于英国南部的海滨城市布莱顿。他幼年即表现出艺术天分,但却未受过正规的艺术教育。他从小患有肺结核,身体羸弱,也造就了他对艺术的极度敏感和才分。从小他就喜爱德国歌剧和绘画,据说他在音乐上的天赋远远超过绘画。

1891年,他拜访了著名画家爱德华·伯恩-琼斯,后者在他的画中发现他很有才华,因的伯恩-琼斯鼓励而走上绘画道路。

1892年,接受出版商要求绘制《亚瑟王之死》插图,比亚兹莱为该本书作了封面,以及20幅黑白插图,350个首字母的装饰画等。与学院派的画家不同,比亚兹莱没有采用自然主义的手法来表现,而是采用了仿木刻的手法,用黑白线描来完成。他以简练、概括而富有装饰意味的线条刻画了所有故事,黑白画的效果所表现出的神秘感;简练、有力的线条表现都奠定了他以后的艺术风格。

《亚瑟王之死》主要叙述了亚瑟王平定反叛他的贵族,统一苏格兰和威尔士以及远征罗马的武功,赞扬了亚瑟王的圆桌骑士们英勇比武,扶弱抑强的事迹;叙述了兰斯洛特与桂乃芬王后以及特里斯坦和伊索尔德的悲欢离合的恋爱故事。因为书的结局是悲剧:亚瑟王受伤死了(被莫俊德所害),桂乃芬王后也死了,许多著名的圆桌骑士也都先后死去(多半在追求圣杯过程中自相残害),书名叫做《亚瑟王之死》亚由此而来。

1893年,他为王尔德戏剧《莎乐美》所作的插图,受到王尔德和著名出版莱恩的赞赏。莱恩遂决定出版《莎乐美》英文版,由比亚兹莱作插图。他的《莎乐美》系列插图一经发表,就引起了轰动。他的作品成为19世纪90年代的象征,其中《孔雀裙子》、《高潮》、《肚皮舞》,《舞者的报酬》等都是他的经典传世之作。

戏剧《莎乐美》主要讲,莎乐美是个年仅十六岁的妙龄美女,由于向约翰求爱被拒,愤而请希律王将约翰斩首,把约翰的首级拿在手中亲吻,以这种血腥的方式拥有了约翰。因此,莎乐美也被视为爱欲的象征词。

高潮 (The Climax)

在《高潮》这幅作品中,他的技法非常成熟,构图和线条更加简明耐看,不会因为过多的细节引起观者的视觉疲劳,而增加了更多的形式上的美感。在这幅画中,莎乐美正跪着,手捧先知约翰的头狂热地亲吻,由于若狂的欣喜,莎乐美的长发激动地向上卷着,那颗死亡的头双目紧闭,下垂的乱发变幻为长长的血滴,血流到了地上盛开为一朵娇艳的罂粟,身后腾着泡沫象征着莎乐美奔腾的情欲。

舞者的报酬 (The Dance's Reward)

莎乐美终于获得了施洗约翰的头,这是画家笔下常能看到的情节。17世纪著名画家卡拉瓦乔(Caravaggio)所画的莎乐美,把头微微偏向一边,似乎心中有些懊悔。而比亚兹莱的莎乐美则狰狞地凝视着自己的战利品,仿佛在欣赏自己的“杰作”。正是这一点,将他与那些传统画家区别开来。沙美乐的鳞片式头发与花瓣向内卷的玫瑰花,是比亚兹莱的常用元素。左下角的烛台状图案也是他常用的签名标记。他有一对极其喜爱的烛台,他总是在其昏暗的烛光下画这些诡异的插图。

肚皮舞 (The Stomach Dance)

画面截然分为上下两部分,黑色的下部主体是弹奏弦乐的乐手,恶魔样邪恶的造型让人不难想象他音乐的性质──注意他的头发,飞舞的姿态传递出音乐的节奏。莎乐美的形象贯穿上下两个部分,她几乎没有动──虽然飘扬的衣袖和漩涡状的玫瑰表达了运动的趋势──她是直接地瞪着你,袒露的胸腹发出挑战的信息。在这一点上,比亚兹莱和王尔德达成了一致,他就是要明白无误地宣布感官的刺激,肉体的沉溺。注意那些一瓣瓣向里收缩,好象镶嵌玻璃画般的玫瑰,这也是比亚兹莱最喜欢使用的元素之一。

斗篷 (The Black Cape)

斗蓬(TheBlackCape)也是《莎乐美》插图,但画面却与文字内容毫不相干。比亚兹莱常干这样的事。真正伟大的艺术家都不愿被束缚,即使是插图作者,比亚兹莱也不愿被文字束缚。(所以鲁迅认为比亚兹莱不算伟大的插图画家,但他作为伟大画家的地位却是稳固的。)这件斗篷的灵感来自日本画家春江斋北英的《武士服饰图》。武士的服饰肩部只有一个坎,比亚兹莱却变化出6个坎,令人不能不赞叹他的才情。裙子的下摆也是从武士的裙裤变化而来,但是圆滑流畅,向上一直收束到纤细的腰部。

孔雀裙子(The Peacock Skirt)

画面是莎乐美与约翰两个人物,其中莎乐美的孔雀裙占据了画面的大部,使她本身就构成了一支巨大的孔雀翎。她的头上也是蓬勃上昂的孔雀翎,身后是一个圆形的孔雀开屏图案。在西方,孔雀开屏是淫欲的象征,是主动的性诱惑。约翰用直的线和欲走的姿态表示他的躲避。

莎乐美的笑容使这些纤细的线条组成的图案仿佛发出甜蜜的咒语,华丽衣饰与放浪的表情构成了一个荒唐的诗句。原诗剧中虽然有孔雀的描写,但旨趣大不相同,比亚兹莱的设计与剧本无关,他在此只建构了一个审美世界。他用寥寥几笔就勾勒了莎乐美曼妙的曲线,把大量的笔墨用在她的奢侈而艳丽的裙上,用的虽然是简单的黑白两色,感觉上确是如此的绚丽夺目。而孔雀鳞片又像龙鳞的大量运用,产生了一种怪诞晕化的装饰效果,成为他的一个经典的象征。

1894年4月,莱恩创办著名杂志《黄皮书》(TheYellowBook),由比亚兹莱作美编。《黄面志》因为有了比亚兹莱的设计名声大振,加上它刊登了大量新奇的小说,反映了当时“世纪末”的悲观情绪和社会的病态心理,因此非常流行,获得极大成功。

1895年4月5日,王尔德因“有伤风化”被捕,临行前腋下夹了一本黄色封面的书。随后报刊即以“王尔德被捕,腋下夹了《黄皮书》”作标题刊登此新闻。《黄皮书》迫于压力解雇了比亚兹莱。比亚兹莱经济陷于困顿,肺病也重新爆发。

1896年,比亚兹莱为史密瑟斯主办的新杂志《萨伏伊》(TheSavoy)及一些名著作画。并创作有文学作品。这段时期他的画风更加大胆,在题材与技法上均有较大突破。比亚兹莱同时绘画和写作,创作了《在山下》、《理发师的歌谣》等文学作品,同时绘制了美妙的插图。这一时期他还为许多文学名著,例如阿里斯托芬的《莉希翠塔》、蒲柏的《劫发记》、本"琼森的《沃尔普尼》绘制了插图。同时他也发展出变化更为丰富的风格。但《萨伏伊》不久也由于各种原因夭亡了。

据传,1897年,比亚兹莱与出狱的王尔德在同一旅店相遇,但比亚兹莱匆匆离开。两人从此再未见面。

1898年3月16日,比亚兹莱在法国南部一家小旅馆去世,年仅26岁。临死前皈依了天主教,听到他的死讯,王尔德在给斯米瑟斯的信中写道:“他给人生增添了一种恐怖,却在花一样的年龄死去,这真令人感到可怕与可悲。”

……(他)生命虽然如此短促,却没有一个艺术家,作黑白画的艺术家,获得比他更为普遍的荣誉;也没有一个艺术家影响现代艺术如他这样广阔。

……有时他的作品达到纯粹的美,但这是恶魔的美,而常有罪恶底自觉,罪恶首受美而变形又复被美所暴露。

……视为一个纯然的装饰艺术家,比亚兹莱是无匹的。

一些其他作品:

比亚兹莱的作品完全用线条和黑白色块来装饰,正如他自己这样说:“把虚拟的精细线条和连续不断的众多的黑点组合起来,以便整个画面产生梦幻般的感觉。”

“疏可走马,密不透风”是比亚兹莱作品的一大特点,精致与简洁构成强烈对比,单纯并且高度的概括,构图和线条更加简明耐看,不会因为太多的细节而引起我们的疲惫。他的大部分作品都是黑白画,他将黑白双色运用的极其娴熟,使得我们不得不赞叹其画中黑白方寸之间的变化竟是魅力无穷,装饰意味也是更加浓厚。

鲁迅先生也曾评价过他的作品里表现出来的是“纯粹的美”,“恶魔的美”。

《Dance of Salome》