北京古城门

东华门为宫城的东门,建成于明永乐十八年(公元1420年)。与其它三座宫城城门的门钉九行九列不同,东华门的门钉为纵九横八,共七十二颗。为何如此特例呢?有说东华门靠近太子宫,是专供太子出入紫禁城的,所以只有八排门钉;有说因为李自成攻打北京,崇祯皇帝自此出逃,所以被清代定位“罪门”。然而以上说法皆有破绽可循,原因究竟为何,至今无从详考。

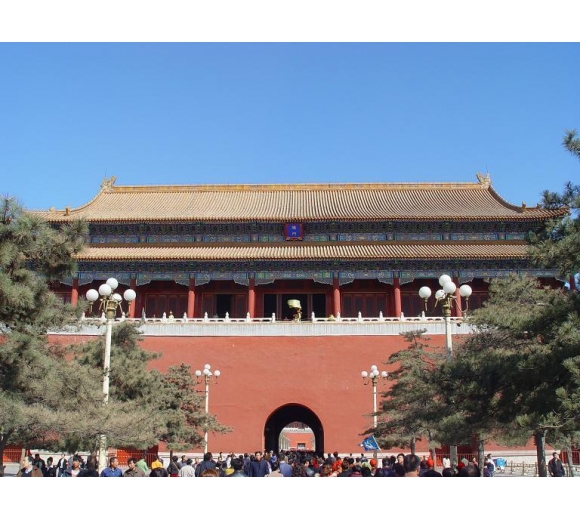

位于北京城中轴线天安门与故宫午门之间的端门是紫禁城古建筑群的一个重要组成部分,也称“重门”,是明代宫城的正门之一,也是清代皇城的正门。端门建成于明永乐十八年(公元1420年),它的修建是为了延续周礼中对皇宫建筑之前要有五道门的要求。

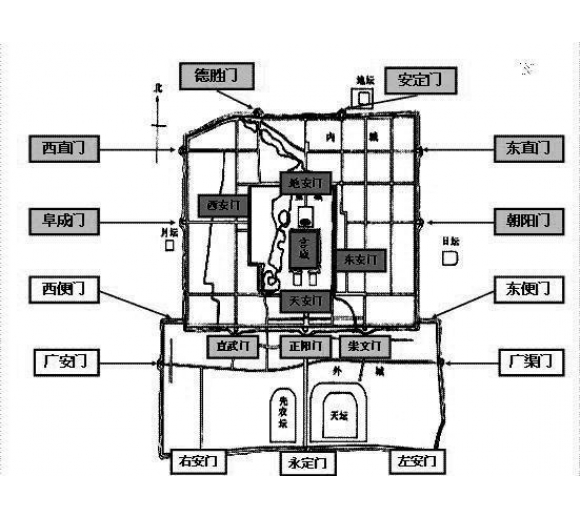

明嘉靖四十三年(公元1564年),在原有的三重城垣的基础上,修筑了包围南郊的外城南墙,自此,平面呈“凸”字形、由外城、内城、皇城及宫城组成的四重垣的北京城布局形式正式形成。此为明清城门分布图。

天安门位于故宫的南端,与天安门广场隔长安街相望。1949年10月1日,在这里举行了开国大典,它由此被设计入国徽,并成了中华人民共和国的象征之一。

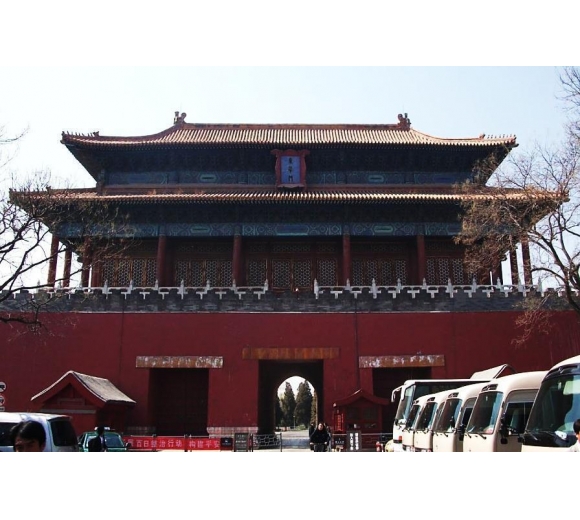

神武门为宫城的北门,建成于明永乐十八年(公元1420年),时称“玄武门”。清代,因避康熙皇帝的名讳改称“神武门”,并于康熙年间重修。神武门是宫内日常出入的重要门禁,明清两代皇后行亲蚕礼即由此门出入,清代皇帝从热河或圆明园回宫时多从此门入宫,此门也是后妃及皇室人员出入皇宫的专用门。

正阳门箭楼始建于明正统四年(公元1439年),面阔七间,为砖砌堡垒式建筑。在清乾隆四十五年(公元1780年)与道光二十九年(公元1849年),箭楼曾两度失火被毁。光绪二十六年(公元1900年),八国联军攻入北京,箭楼再次被焚毁,后于1901年开始修缮,1906年竣工。1949年1月,北平和平解放,2月3日,中国人民解放军曾在此举行了盛大的入城式。

西华门为紫禁城的西门,与东华门遥遥相对,建成于明永乐十八年(公元1420年)。光绪二十六年(公元1900年)七月二十日,八国联军攻入北京城,慈禧太后挟光绪皇帝即由西华门离宫,连夜仓皇西逃。

西便门为明清北京城西南角城门,其名称由来和东便门类似。城门始建于明嘉靖三十二年(公元1553年),初期规模很小,嘉靖四十三年(公元1564年)扩建城楼,增修半圆形瓮城。清乾隆十五年(公元1750年)重建瓮城,并在瓮城上修筑小型箭楼。乾隆三十一年(公元1766年)又重修箭楼。

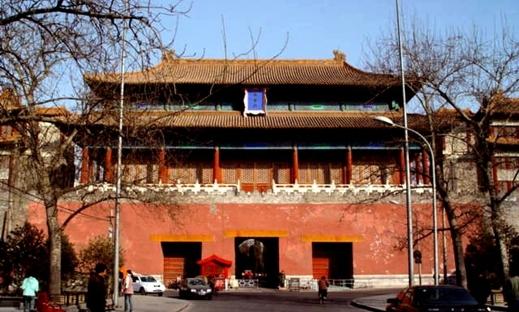

明军攻陷元大都之后,将大都城北城垣上的“健德门”改称“德胜门”,以为明军“以德取胜”。明洪武四年(公元1371年)改建北平城垣,将北面城垣往南缩五里,德胜门也随城垣搬到现在的积水潭北。德胜门是京师通往塞北的重要门户,素有“军门”之称。明清两代,德胜门正面迎击来自北方的军事入侵,是北京城最重要的城防阵地。

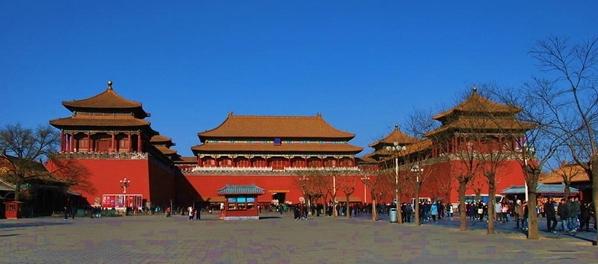

午门为宫城的正门,因其居中向阳,位当子午,故名“午门”。该门建成于明永乐十八年(公元1420年),清顺治四年(公元1647年)、嘉庆六年(公元1801年)两次进行修缮。这里曾是颁发皇帝诏书的地方。如遇有重大战争,大军凯旋,要在午门举行向皇帝敬献战俘的“献俘礼”。