陈美(vanessa mae)小提琴曲--《梁祝小提琴协奏曲》

来源:金玉米 编辑:admin

时间:2020-03-04

梁祝小提琴协奏曲(Butterfly lovers violin concerto)

演奏:陈美(vanessa mae)

一个千古传颂的故事,一段柔美、深情地旋律,打动了多少爱乐人的心。小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,就是这样一首令欣赏者为之倾倒的我国优秀的音乐作品之一。

这是一部以广泛流传的民间故事《梁山伯与祝英台》为题材,以越剧音乐为素材而写成的单乐章小提琴协奏曲。如今已列入世界名曲,Butterfly-loves(《蝴蝶的爱情》)。

小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》(以下间称为《梁祝》)是陈钢与何占豪就读于上海音乐学院时的作品,作于1958年冬,翌年 5月首演于上海获得好评,首演由俞丽拿担任小提琴独奏。题材是家喻户晓的民间故事,以越剧中的曲调为素材,成功地创作了这部单乐章、带标题的小提琴协奏曲。《梁祝》描述了梁、祝二人的真挚爱情,对封建礼教进行了愤怒的控诉与鞭笞,反映了人民反封建的思想感情及对这一爱情悲剧的深切同情。乐曲的结构为奏鸣曲式,由引子、呈示部、展开部、再现部组成。作品从故事中择取“草桥结拜”、“英台抗婚”和“坟前化蝶”三个主要情节,分别作为乐曲呈示部、展开部及再现部的内容。运用西洋协奏曲中的奏鸣曲式,很好地表现了戏剧性的矛盾冲突。并吸收了我国戏曲中丰富的表现手法,使之既有交响性又有民族特色.

引子:

乐曲一开始由长笛奏出了华彩的旋律,呈现出一派春光明媚、鸟语花香的景象。 由双簧管奏出的主题音调,取自越剧的过门音乐。

呈示部:

主部主题——在竖琴的伴奏下,小提琴演译出纯朴而美丽的“爱情主题。”

(这段旋律在整部作品中起到了举足轻重的作用。多少人听了段旋律都为之陶醉。作者在选取这段主题时可是费了一番苦心。当年他们还是上海音乐学院作曲系的学生。何占豪曾在杭州越剧团当演员,他对越剧音乐既熟悉又喜爱。在创作《梁祝》时,故事流传在浙江一带,越剧是浙江的代表剧种,他决心从越剧音乐中取材。据平时的观察,许多越剧名演员,不论他们演出任何剧目,只要唱到一段唱腔时,台下都会博得热烈地掌声为之呼应。作者抓住了这段唱腔作为《梁祝》中“爱情主题”的基本音调。这段主题是全曲的核心的音调。)

副部主题:

与柔美、抒情的主部主题形成鲜明的对比。音乐转入活泼、欢快的回旋曲。独奏与乐队交替出现,描写梁祝同窗共读时的生活情景。(传说中祝英台女扮男装去读书,在途中与梁山伯相识后两人情投意合,结拜为兄弟。这段音乐主题就是表现梁祝同窗三载共读共玩时的情景。)在这段快板过后,音乐转入慢板,副部主题中的结束部。在弦乐颤音的衬托下,梁祝二人同窗三载就要分别,音乐表现十八相送、长亭惜别的依恋之情。(传说中二人在临别时,祝英台假意说家中有个妹妹愿嫁与梁山伯,约梁山伯去探望。故事就这样发展了下去。)

低沉的音响预示出不详的事情就要发生。

展开部:

由三部分构成,抗婚、楼台会、哭灵投坟。(祝英台的父亲逼祝英台嫁与官僚马府少爷马文才,祝英台抗婚不嫁。)铜管乐奏出了表现残暴的封建势力的主题。紧接着小提琴采用戏曲的“散板”节奏,奏出英台惶惶不安和痛苦的心情。乐队以强烈的全奏,衬托着主奏小提琴猛烈的切分和弦奏出反抗主题。逐渐形成了矛盾冲突的高潮,越来越激化,但音乐突然停顿下来,又转入慢板乐段——“楼台会”(传说中正在此时,梁山伯来祝家探望,得知祝英台为女子也得知祝英台的痛苦,二人楼台相会互诉衷肠。)这时大提琴与小提琴对答式的手法“一问一答”,如诉如泣的曲调。 接下去音乐急转而下——哭灵投坟,乐曲运用戏曲中的紧拉慢唱的手法,将祝英台悲切的心情表现得淋漓尽至。(传说中在梁山伯归家后不久病故,祝英台得知后悲痛万分,她已下定了决心选择了一条道路,她与父亲约定,穿素服上花轿,并绕道梁山伯的坟前祭奠,父亲同意。那天祝英台来到坟上向苍天哭诉后碰碑自尽。)锣、鼓、管、弦齐鸣表现祝英台纵身投坟,全曲达到了最高潮,乐队奏出赞颂的音调。

再现部:乐曲出现了引子的音乐素材,而这已不是人世间的美景,而把我们带入了神化的意境。“化蝶”(当祝英台撞向石碑,墓穴突开,祝英台纵身投入后,从坟墓中飞出一双蝴蝶),我们又再次听到了那段熟悉的“爱情主题”。许多艺术家用不同的艺术形式表现这一动人的情节。

所有的人都被梁祝二人所感动,对他们的命运给予同情,人们不甘于悲剧的结局,因为我们都憧憬未来美好生活。一双彩蝶翩翩起舞,飞向远天,去寻找真正属于他们幸福,而给人间留下了无限地遐想。

我们与故事中的主人公同命运共呼吸,是那动人的音乐调动了我们的情感,让我们时而欢喜、时而忧伤、时而悲愤、时而憧憬等等。人的一生所能经历的情感是有限的,而置身于音乐之中,我们的人生就会丰富了许多许多,通过这首作品,也告诉我们人间最可贵的就是真情。

《梁祝》小提琴协奏曲乐曲介绍版本:俞丽拿/英国广播音乐会管弦乐团/李坚 指挥/时长:25’43)

《梁山伯与祝英台》是一部单乐章奏鸣曲式的小提琴协奏曲 它把民间传奇故事浓缩为“草桥结拜”、“同窗三载”、“长亭惜别”、“逼嫁”、“楼台会”、“投坟”、“化蝶”等7个主要情节。

一、“草桥结拜” (1’12)自1’12秒起

小提琴奏出优扬、柔情的音乐,(1’53)随着大提琴声的息息相通,(2’38)发展为大、小提琴的一段协奏,好似兄弟情投意合,(3’08)弦乐的齐奏将此情深意笃的情感推向了高潮,(3’59)音乐还续上了一段柔和而又令人陶醉的乐章。 与其是从“草桥结拜”的故事情节中去理解音乐,还不如从爱情主题来理解为好。独奏小提琴那纯朴而又含蓄的爱情主题,确实使人如醉如痴。

二、“同窗三载” (4’51)

以欢快、跳跃和激情的三分钟时间的音乐分别讲述了三年的同窗学习情景和如胶似漆的友情。

三、“长亭惜别” (7’33)

梁山伯与祝英台两人在长亭惜别时的依依不舍的乐句,很有情感,令人缠绵悱徊。

四、“逼嫁” (10’18)

不安的音乐带出铜管乐器那凶暴的主题,显示以祝员外为代表的封建势力的威逼。 (11’21)

五、“楼台会” (14’07)

小提琴与大提琴那对话般的乐章,是梁山伯与祝英台两人在楼台相会时的互诉衷情,难依难舍、委婉动情。

六、“投坟”

急转直下的音乐,从戏曲借鉴来的散板和快板乐章,是英台在山伯坟前向苍天的控诉。 在一片寂静中,(19’33)唯有一个小提琴独奏出悲愤的绝句,(19’46)凄惨和悲壮的钹和锣声令人心碎……。(20’09)随之是管弦齐鸣,讴歌英台反封建精神。

七、“化蝶” (20’18)

晶莹的竖琴、(20’38)清脆的长笛,将人们引入了秀丽的意境,(21’25)装有弱音器的独奏小提琴再现了爱情主题,使之成为带有神奇色彩的终曲。音乐展现了人们对梁、祝两人化蝶的美好遐想和祝愿。

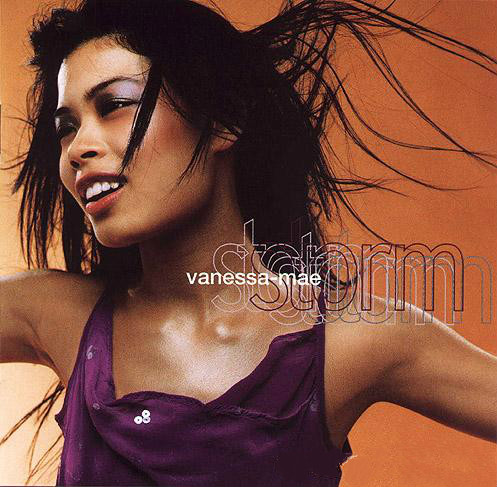

好一个陈美!好一个天才提琴手!然而当你为她的音乐天赋与造诣惊叹时,你更应知道的是你正面对着一个流行神话。陈美,这股“红色激情”(red hot)旋风的飙起,并非空穴来风。她的天才并不在于阐释经典,而是对古老的小提琴艺术进行了石破天惊的全新注解,制造出适合20世纪音乐消费时代的小提琴上的摇滚乐。陈美的传奇,源自“叛逆”二字。

其实陈美的出道完全是从古典开始的。她出生于新加坡,4岁时移民英国,已学了1年的钢琴。5岁时“移情别恋”,开始学习小提琴。她在英国接受了极正规的音乐教育,就读于英国皇家音乐学院,并师从中国中央音乐学院教授、著名小提琴演奏家林耀基先生,可谓学贯中西。10岁即登台与伦敦爱乐乐团合作演出并一鸣惊人。照理说陈美应该乖乖地沿着音乐神童的道路走下去,成为莫扎特与贝多芬的第几代的出色的阐述者,然而陈美不愿意这样,她要在悠久沉闷的古典殿堂里杀出一个流行来!

陈美实在很聪明。她看得很清楚:莫扎特的时代已经过去了,不会再有第二个莫扎特。陈美只有做她自己,陈美只能成为陈美。20世纪末古典音乐虽未式微,但却越来越曲高和寡,与大众隔膜。流行音乐却因它的贴近性和生命力,愈来愈受人们的喜爱和接纳。随着一切的一切更加商品化,音乐的商品化和音乐消费的时代也已然到来,音乐不再是精神体操,而是人们口中咀嚼的口香糖。在这样的命运面前,古典与流行又有什么区别?本来这条分水岭也已渐渐模糊,帕瓦罗蒂和亚当斯、斯汀等流行歌手同台演出,伦敦交响乐团奏出摇滚曲,古典大师梅纽因、帕尔曼笔下流出爵士乐,而“甲壳虫”乐队(Beatles)遗老保罗·麦卡尼谱出的倒是交响诗,还有雅尼的出现……正是陈美出手的时候了!

于是在1995年,EMI旗下的陈美操起了两把小提琴。一把是1761年出品的珍贵的意大利瓜达尼尼提琴,这是用来演绎贝多芬与巴赫的;另一把是白色ZETA电气提琴,样子怪怪的,像橱窗里的玩具,这就是陈美的新式武器了。用它重新演绎的巴赫的《D小调托尔塔与赋格》,庄严肃穆的管风琴乐变成了一曲豪放热情的现代流行乐。陈美不仅在拉小提琴,她还在舞,在演,如流行歌手般满场奔走。听音乐变成了看音乐,陈美的演奏是需要“目击”的,看过她现场演奏的人都这么说。对于陈美,形体语言是音乐的一部分,必不可少的一部分。别忘了她是美国权威的《PEOPLE》杂志评出的“50俏佳人”之一啊!陈美显然是离经叛道了,从古典一下进到流行的先锋,一步到位。

于是有人疑惑了,陈美到底是阐述“流行”,还是“新派古典音乐”?对这种质疑,陈美不太理会。她的回答:“我不认为提这个问题有什么必要。”她要的是感觉,那种自8岁就跟随她的,“在小提琴上,发现并找到的惬意、并常让我心动的感觉。”她还要把这种感觉带给听琴和看琴的人们。

这一点她也做到了。1995年录制的“技术与声音融合”的《Violin Player》创下EMI当年唱片销量的最佳纪录。1996年的《古典专辑》在短短两星期内便卖掉50万张。听众无疑接纳了她,接纳了这个游走于古典与流行的分水岭上空的小精灵。

陈美是不好定位的,陈美又何须定位呢?

年方20的陈美,已经成了英国著名的小富妹,年收入大致为84万英磅。她毕竟还年轻,她也有她的小小迷信:每次演出,都要在后台化妆间与舞台之间的路上洒上一杯水,跨过去,上台,仿佛这样才有演出成功的信心。她也喜欢做些别出心裁的事,比如坐滑翔机自2000英尺的山顶,飞至瑞士附近的莫里茨结了冰的湖面上,举行音乐会。

关于陈美的传奇还可以说很多。这个音乐消费时代的大玩家,这个把“法国大餐和美国热狗一锅烩”的恶作剧者,在参加了香港回归音乐会和勇夺1997年世界音乐大奖之后,还想做什么呢?谁也想不到。