Elmer Bernstein】纯真年代 The Age of Innocence (1993)

In the world of Tradition,

in a age of innocence,

they dared to break the rules.

在传统的世界里,

在纯情的年龄,

他们敢于违反规则。

电影《纯真年代》(The Age of Innocence)是一部1993年的美国古典爱情电影,剧本改编自伊迪丝•华顿(Edith Wharton)在1921年获得普立兹小说奖的同名小说。本片的剧组阵容鼎盛,包括奥斯卡最佳导演之一的马丁•斯科西斯(Martin Scorsese),曾获奥斯卡最佳男主角奖的丹尼尔•戴-刘易斯(Daniel Day-Lewis)、蜜雪儿•菲佛(Michelle Pfeiffer)和薇诺娜•赖德(Winona Ryder)。

影片荣获奥斯卡最佳服装设计奖,,薇诺娜•赖德荣获奥斯卡最佳女配角提名 , 影片还荣获奥斯卡最佳改编剧本提名,奥斯卡最佳原创配乐提名和奥斯卡最佳美术指导提名。

剧情简介

1870年代初一个一月的晚上,纽约上流社会“超凡脱俗的听众”已经云集来听尼尔森夫人在纽约音乐院演唱歌剧《浮士德》。

纽兰.阿切尔的包厢里一阵骚动。原来, 纽兰.阿切尔的未婚妻梅.韦兰的表姐-埃伦.奥兰斯卡伯爵夫人进入明戈特太太的包厢。阿切尔听到有人说:“没想到明戈特家的人会摆出这种架式。”

阿切尔陷入一种奇怪的尴尬境地。接着,随之产生一阵愤慨。阿切尔知道未婚妻梅的表姐埃伦.奥兰斯卡伯爵夫人一两天前突然从欧洲回来了。据说, 她的丈夫, 奥兰斯卡伯爵是一个糟糕透了的家伙, 不是跟女人在一起,就是去收集瓷器。奥兰斯卡伯爵夫人跟他的男秘书逃跑了, 几个月后她就独自住在威尼斯。现在, 她住在祖母老明戈特太太那儿。阿切尔完全拥护家族的团结, 团结是他最崇拜的明戈特家族的品德之一。

这一幕结束了,阿切尔突然感到必须采取果断行动。他要第一个走进明戈特太太的包厢,第一个社交界宣布他与梅.韦兰的订婚消息,第一个去帮助梅度过表姐的异常处境可能使她卷入的任何困难。这一冲动猛然间压倒了一切顾虑与迟疑。

进入包厢的时候,他的眼睛遇到了梅的目光。梅的美丽, 稚嫩的面庞,阿切尔心中不由涌出一阵拥有者的激动,其中有对自己萌动的丈夫气概的自豪,也有对她那深不可测的纯洁的温馨敬意。他希望自己未来的妻子跟那些已婚女士一样地世故圆通,一样地渴望取悦他人。那些太太们的妩媚曾使他心醉神迷。至于如何创造出这火与冰的奇迹,又如何在一个冷酷的世界上支撑下去,他可是从来没有花时间想过。

他在未婚妻的身旁坐下,低声说:“你已经告诉奥兰斯卡夫人我们订婚了吧?我想让每个人都知道, 允许我今晚在舞会上宣布。”他发现她立即明白了,两个人都认为这是一种很高尚的美德。她笑着补充说:“你自己告诉我表姐吧。她说你还是孩子的时候,她常和你一起玩耍。”

阿切尔和奥兰斯卡夫人彼此打了招呼。他们是儿时的玩伴。

阿切尔怀着一种让全场的人都能看见自己的举动的愿望,立刻示威性地坐到了奥兰斯卡伯爵夫人身边。他无比坚决地要“坚持到底"。

歌剧完后的舞会, 梅在宣布她的订婚消息。订婚消息是按阿切尔明确的意愿宣布的。

从俱乐部包厢的气氛中,阿切尔已经意识到那将是多么严重的错误。他要保护未婚妻的表姐的豪侠热情,没有在歌剧院那么高涨了。他的本意却不是这样把自己的幸福公布于众。在拥挤喧闹的舞厅里公布它等于强行剥掉个人秘密的保护层,那本是属于最贴近心灵的东西。他的喜悦非常深沉,所以这种表面的损伤没有触及根本,不过他还是愿意让表面也一样纯洁。令人满意的是,他发现梅也有同样的感受。有这样一位纯洁、美丽、善良的人在身边,将是怎样的一种新生活啊!

遵照这一订婚礼节,阿切尔与韦兰太太和梅乘车去明戈特老太太家接受这位尊敬的老祖宗的祝福。这对订婚青年造访时,奥兰斯卡伯爵夫人并不在她祖母的客厅里。明戈特太太说她外出了。

人人都一致认为,老凯瑟琳从没拥有过美貌,而在纽约人眼中,美貌是成功的保证,也可作为某些失败的借口。不友善的人们说,她获得成功靠的是意志力量与冷酷心肠,外加一种由于私生活绝对正派而使她在一定程度上免遭非议的傲慢。明戈特老太太在纽约上流社会像皇帝。她与公爵大使们开怀畅饮,与教皇政治家亲密交往,款待歌剧演员,并做了芭蕾名门之后塔戈里奥尼夫人的密友。男人敢做的任何事(第五大街范围之内),老明戈特太太这位女族长都敢做。关于她的名声却从没有一句口舌。殷殷实实地活了半个世纪。明戈特老太太对这桩婚事很中意,并在家族的会议上给予了认可。

大家站起来正准备回家。门被打开,迎进来了奥兰斯卡伯爵夫人。身后还跟着个不期而至的银行家朱利叶斯.博福特。

门厅里,阿切尔对奥兰斯卡伯爵夫人腼腆地说 “当然你已经知道了, 我和梅的事,”。 笑容从奥兰斯卡夫人像他孩提时那个大胆的棕发小姑娘埃伦.明戈特, 说“是的,我当然知道,而且非常高兴。不过这样的事是不应在拥挤的人群中首先宣布的。”

她看着阿切尔, 说“再见。改日过来看我”

奥兰斯卡伯爵夫人的事搅乱了那些根深蒂固的社会信条,并使它们在阿切尔的脑海里危险地飘移。他个人的断言“女人应当是自由的, 跟我们一样自由”击中了一个问题的要害,而这个问题在他那个圈子里却一致认为是不存在的。“有教养”的女子,无论受到怎样的伤害,都决不会要求那种自由,而像他这样心胸博大的男人却因此越发豪侠地, 准备把这种自由授与她们。这种口头上的慷慨陈词实际上只是骗人的幌子而已,在它背后止是束缚世事、让人因袭守旧的不可动摇的习俗。不过,奥兰斯卡夫人的那些行为, 若是出现在自己妻子身上,他也不能原谅, 他也会请给她最严厉的惩罚。作为一个“正人君子”,向梅隐瞒自己的过去是他的义务,而作为已到婚龄的姑娘,她的义务却是把过去的历史向他袒露。阿切尔真诚却又冷静地坠入爱河,他没有一身的清白奉献给他的梅,以换取她的白壁无瑕。正当理由,不让他的新娘得到与他同样的自由与经验。

几天之后,意外的事情发生了。明戈特家散发请柬,要“为欢迎奥兰斯卡伯爵夫人”举办所谓正式宴会。

48小时之后,令人不可思议的事情发生了。所有的人都拒绝了明戈特家的邀请。而且他们的回函措辞也十分统一,都是直截了当地说“抱歉不能接受邀请”,连一般情况下出于礼貌常用的“事先有约”这种缓冲性借口都没有。

这一打击是出乎意料的;然而明戈特一家以他们惯有的方式勇敢地迎接了这一挑战。阿切尔听了大为光火,急忙像下达命令似地要求母亲立即采取行动。做母亲的经过一段痛苦的斗争之后,还是屈从了他的要求, 她立即采纳他的主张,且由于先前的犹豫而干劲倍增,说:“我去找路易莎.范德卢顿。”第二天, 人人都已知道了范德卢顿夫妇邀请奥兰斯卡伯爵夫人参加他们下周为表弟圣奥斯特利公爵举办的宴会。

一周之后,在那次重大宴会的晚上,阿切尔看着奥兰斯卡伯爵夫人走进范德卢顿太太的客厅时,想起了这些往事。这是个难得见的场合,他心情有点紧张,担心她将怎样应付。她到得很晚,但并没有流露丝毫的匆忙与窘迫。

她在客厅中间停住脚步,抿着嘴,两眼含笑地打量着四周。就在这一瞬间,阿切尔否定了有关她的容貌的普遍看法。不错,她早年的那种光彩的确已经不见了,那红扑扑的面颊已变成苍白色。她瘦削、憔。淬,看上去比她的年龄稍显老相——她一定快30岁了。然而她身上却散发着一种美的神秘力量,在她毫无做作的举目顾盼之间有一种自信,他觉得那是经过高度训练养成的,并且充满一种自觉的力量。同时,她的举止比在场的大多数夫人小姐都纯朴,许多人对她打扮得不够“时新”感到失望, 因为“时新”是纽约人最看重的东西。阿切尔沉思,也许是因为她早年的活力已经消失了,她才这样异常地沉静, 她的动作、声音、低声细气的语调都异常沉静。纽约人本指望有着这样一段历史的年轻女子声音会是十分洪亮的。

餐后男士与女士汇合的时候,公爵径直朝奥兰斯卡伯爵夫人走去。他们在角落里刚一坐下,便热烈交谈起来。两个人一起聊了将近20分钟,然后伯爵夫人站了起来,独自走过宽敞的客厅,在纽兰-阿切尔身边坐了下来。

一位女士起身离开一位绅士,去找另一位绅士作伴,这在纽约的客厅里是不合常规的。按照礼节,她应该像木偶似地坐在那儿等待,让希望与她交谈的男士一个接一个地到她身边来。但伯爵夫人显然没有意识到违背了任何规矩,她悠然自得地坐在阿切尔身旁沙发的角落里,用最亲切的目光看着他。

“我想让你对我讲讲梅的事,”她说。

他没有回答,反而问道:“你以前认识公爵吗?”

“唔,是的, 过去在尼斯时我们每年冬天都和他见面。他很爱赌博。他是我们家的常客。他是常常穿同样的衣服,他说会给他带来幸运。”她直言不讳地说,过了一会儿她又坦然地补充道:“我觉得他是我见过的最枯燥的男人了。”这句话令阿切尔异常快活,敢于发表这一见解的女士,的确令人兴奋。

她已经转回到她最初的话题上了, “梅非常可爱,我发现纽约没有哪个年轻姑娘像她那样漂亮、聪明。你很爱她吧?”

纽兰-阿切尔红了脸,笑道:“男人对女人的爱能有多深,我对她的爱就有多深。”

“太好了!这爱完全是由你们自己找到的, 丝毫不是别人为你们安排的吧?”

阿切尔奇怪地看着她,面带笑容地问:“难道你忘了, 在我们国家,婚姻是不允许由别人安排的?”他立即懊悔自己说过的话。

“是的,”她回答说,“我忘了。如果有时候我犯了这样的错误,你一定得原谅我。在这儿人们看作是好的事情,在我来的那地方却被当成坏事,可我有时候会忘记这一点。”她低头看着那把羽毛扇,他发现她的双唇在颤抖。

“非常抱歉,”他冲动地说。“可你知道,你现在是在朋友中间了。”

“是的, 我知道。我走到哪里都有这种感觉。这正是我回家来的原因。我想把其他的事全部忘掉,重新变成一个彻底的美国人,就像明戈特家和韦兰家的人一样,像你和你令人愉快的母亲,以及今晚在这里的所有其他的好人一样。”。达戈内特先生来了, 奥兰斯卡夫人伸出一只手,向阿切尔告别。

“那么,明天,5点钟以后, 我等你,”。

他本打算告诉梅,奥兰斯卡伯爵夫人要求他今天下午去看她。他知道,梅特别希望他善待她的表姐。不正是出于这种愿望,才加快了他们订婚消息的宣布吗?若不是奥兰斯卡伯爵夫人的到来,至少他不会像现在这样无可挽回地受着婚约的束缚。一想到此,他心里产生了一种奇怪的感觉。可这一切都是梅的意愿,他不由觉得自己无须承担更多的责任;因而只要他乐意,他完全可以去拜访她的表姐,而无须事先告诉她。

5点半的时候,阿切尔摁响了她家的门铃。奥兰斯卡夫人还没有回来。阿切尔一面审视着这幢屋子简陋的外观,一面想道:那个波兰伯爵抢走的不仅是她的财产,而且还抢走了她的幻想呢。阿切尔站了起来,开始来回踱步。他还要再等下去吗?他的处境变得相当可笑,也许他当时误解了奥兰斯卡夫人的意思, 也许她根本就没有邀请他。

奥兰斯卡夫人回来了, 她进了客厅,见到阿切尔一点儿也没表现出惊讶。她看上去很高兴,说:“怎么? 你等了很久了吗?博福特先生带我去看了几处房子。因为看来是不会允许我继续住在这儿了。… 我还以为它像第五大街那样直来直去——而且所有的十字路都有编号!但愿你明白我多么喜欢它的这一点——直来直去,一切都贴着诚实的大标签!”

他说 “东西可能会贴了标签, 人却不然。”

她说“也许如此,我可能过于简单化了——如果是这样,你可要警告我呀。啊,那么我们两人可以互相帮助了。不过更需要帮助的是我,你一定要告诉我该做些什么。”

阿切尔回答说“有很多人会告诉你该做些什么。首先,不要放弃老朋友的帮助, 我指的是那些老太太, 你祖母明戈特,韦兰太太,范德卢顿太太。她们喜欢你、称赞你——她们想帮助你。”

她摇摇头,叹了口气。“懊, 生活在这些人中间才真正地孤独呢,因为他们只要求你假装!”她抬起双手捂到脸上。

“奥兰斯卡夫人!唉,别这样,埃伦,”他喊着。他拉下她的一只手,紧紧握住。但不一会儿她便挣脱开。

他并不因这次造访的结局感到懊悔:他只希望收场来得快些,免得他浪费感情。当他出门走进冬季的黑夜中时,纽约又成了个庞然大物。他路过一家花商, 眼睛一亮,落在一簇黄玫瑰上。一阵心血来潮,他让花商把黄玫瑰送给奥兰斯卡夫人,但他却没有附上他的名片。

上午,梅的母亲, 韦兰太太要梅将订婚期延长,以便有时间准备足够的手工刺绣作嫁妆。这天气使得梅容光焕发,阿切尔为路人投向她的目光而感到自豪,占有者率直的幸福感清除了他内心深处的烦恼。

“可你天天都想到送鲜花来。而且每天早晨都按时送到,就像音乐教师那样准时, 比如就我所知,格特鲁德.莱弗茨和劳伦斯订婚期间,她就是这样。”梅说。

“啊,这是完全应该的!”阿切尔笑着说。他想起昨天送花的事,觉得虽然荒唐却也很安全,不由得说道:“我昨天下午给你送铃兰的时候,看到几支漂亮的黄玫瑰,便叫人给奥兰斯卡夫人送去了。你说好吗?”

“你真可爱!这样的事会让她十分高兴的。奇怪,她怎么没提呢?”

阿切尔接着他想起自己没有随玫瑰花附上名片,又懊悔说出了这件事。为了甩掉这个问题,他开始谈论他们自己的计划,他们的未来,以及韦兰太太坚持要延长订婚期的事。

“这还算长!伊莎贝尔.奇弗斯和里吉的订婚期是两年,格雷斯和索利差不多有一年半。我们这样不是很好吗?” 梅说。

这是少女习惯性的反问,他觉得特别幼稚,并为此感到惭愧。“你都快满22岁了, 你什么时候才能学会开始替自己说话? ” 阿切尔问。

他突然记起了他说过的那句义正词严的话:“女人应当跟我们一样自由”他眼下的任务是取下蒙在这位年轻女子眼上的绷带,让她睁开眼睛看一看世界。然而,在她之前,已经有多少代像她这样的女人,带着蒙在眼上的绷带沉入了家族的地下灵堂呢?他不禁打了个冷颤,想起在科学书籍中读到的一些新思想,还想起经常被引证的肯塔基的岩洞鱼,那种鱼由于眼睛派不上用场,它们的眼睛已经大大退化了。假如他让梅睁开眼睛,她只能茫然地看到一片空白,那该怎么办呢?

他站在那儿一语不发,觉得她的确找到了结束争论的好办法。她心情轻松地接着说:“喂,我让埃伦看过我的戒指了,我告诉过你了吗?她认为这是她见过的最美的镶嵌了。她说,贝克斯大街上根本没有能与之相比的货色。我太爱你了,纽兰,你是多么独特呀!” 她望着他,目光里闪烁着欣喜明朗的倾慕。

他的心不由一沉。他觉得她的回答却完全是本能与传统教她的那种回答。她居然会说他“独特”!

在莱特布赖一拉姆森一洛律师事务所中,事务所的上司要召见阿切尔。

“明戈特太太昨天派人请我去。她的孙女奥兰斯卡伯爵夫人想向法庭起诉,要求与丈夫离婚,有些文件已交到我手上。考虑到你将要与这个家庭联姻,运用你的影响反对离婚这个主意了。” 莱特布赖说。

拜访过奥兰斯卡伯爵夫人之后,这段时间,奥兰斯卡夫人的形象正在消退,已经不那么清晰、那么索绕心头了。从理论上讲,他对离婚一样抱有反感;令他恼火的是,莱特布赖先生显然打算把他拉进这件事情中来。莱特布赖说:“说老实话,这是明戈特的提议, 他们全都指名要你办。”

阿切尔接受了这项职务, 他必须亲自去见奥兰斯卡夫人。一股同情的洪流已经冲走了他的冷漠与厌烦。奥兰斯卡夫人像一个无人保护的弱者站在他面前,等待着他不惜一切代价去拯救,以免她在对抗命运的疯狂冒险中受到进一步的伤害。

阿切尔见到了奥兰斯卡夫人, 阿切尔说, “我来是为了离婚这件事。你知道,我在律师事务所工作。”

奥兰斯卡夫人看上去有点意外,接着,眼睛里又露出喜色。“你是说你可以为我处理这件事?我可以跟你谈,啊,这会轻松多了!”

他开始说服她放弃离婚的意愿: “现在我们要面对严酷的事实了。在这种情况下,个人几乎总是要成为所谓集体利益的牺牲品:人们对维系家庭的任何常规都抱住不放。想一想那些报纸有多么恶毒!那完全是愚蠢的、狭隘的、不公正的, 可谁也无法改变社会呀。”

奥兰斯卡夫人出乎意料地感情爆发了。“我想获得自由。”

“可你现在不是跟空气一样地自由吗?”他回答说。“莱特布赖先生对我说,经济问题已经了断”

他滔滔不绝地说着“我的职责是帮助你,使你能像那些最喜爱你的人一样看待这些事情,”他接着说。“像明戈特夫妇、韦兰夫妇、范德卢顿夫妇,你所有的亲戚朋友:假如我不实事求是地向你说明他们是怎样看待这类问题的,那我就是不公平了,不是吗?”

“很好;我会照你希望的去做,”她突然说。被她突然的投降他吓了一跳。

“我, 我真的想帮助你,”他说。

“你是在帮助我。晚安,表弟。”

遵循确立已久的习惯,梅一家人上周动身到圣奥古斯丁去了。这个夜晚上演的剧目是《肖兰》。阿切尔独自去看剧。

剧中有一个情节对楼上楼下的观众都特别有吸引力。那是哈里.蒙塔古与戴斯小姐告别的伤心场面,两人简短的对话之后,他向她道别,转身要走。站在壁炉近旁、低头望着炉火的女演员穿的开司米连衣裙没有流行的环形物。连衣裙紧贴她高挑的身体,在她的脚部飘垂下来,形成了长长的曲线。她脖颈上围了一条窄窄的黑丝带,丝带的两端垂在背后。

她的求婚者转身离开她之后,她把两臂支在壁炉台上,低头用双手捂住了脸。他在门口停下来看她,接着又偷偷回来,抓起丝带,吻了一下,离开了屋子,而她却没听见他的动静,也没有改变姿势。帷幕就在静悄悄的分手场面中徐徐降下了。

这一小小的场面由于使阿切尔回想起他对奥兰斯卡夫人的告别而愈发感人。 两个场面之间很难找到相似之处,相关人物的容貌也毫无共同点。那么,两者之间有何相似之处,能使阿切尔回想时激动得如此怦然心跳呢?原因似乎在于奥兰斯卡夫人那种神秘的天赋:她能让人联想到日常经验之外种种动人的悲剧性的东西。她几乎从来没说过一句会使他产生这种印象的话;这是她的一种内在气质, 不是她神秘的异国背景的投影,便是她身上一种非同寻常的、感人肺腑的内在精神的外化。阿切尔一向倾向于认为,对于人们的命运而言,与逆来顺受的性格倾向相比,机遇与环境所起的作用是很小的。这种倾向他从一开始就在奥兰斯卡夫人身上察觉到了,那位沉静的、几乎是消沉的年轻女子给他的印象恰恰就是那种必定会发生不幸的人,不论她怎样退缩,怎样特意回避。有趣的是她曾经生活在戏剧性非常浓烈的氛围之中,以致使她自己那种引发戏剧性事件的性情却隐而不现了。正是她那种处变不惊的态度使他意识到她曾经受过大风大浪:她现在视为理所当然的那些事物就能说明她曾经反抗过的东西。

他站起来要离开剧院。他走的时候,先转向身后面那一侧,结果却发现他思念着的奥兰斯卡夫人正坐在一个包厢里。自从那天晚上分手之后,他还没有单独跟她讲过话,并且一直设法避免和她在一起。然而现在他们的目光相遇了,与此同时,博福特太太也认出了他,并懒懒地做了个邀请的表示;他不进她的包厢是不可能了。

他坐在了奥兰斯卡夫人的身后。奥兰斯卡夫人转过身来,低声开了口。

“你认为,”她说,一面朝舞台瞥了一眼,“明天早上他会送她一束黄玫瑰吗?”

阿切尔脸红了,他的心惊跳了一下。他一共送奥兰斯卡夫人黄玫瑰两次,每一次都没放名片。她以前从未提及过那些花,他以为她决不会想到送花人是他。现在,她突然提及那礼物,且把它与舞台上情意浓浓的告别场面联系起来,不由使他心中充满了激动与快乐。

“我也正想这件事, 为了把这画面随身带走,我正要离开剧院,”他说。

“我已经按你建议的做了,我明白, 你是正确的,可有时候生活很艰难……很复杂。我当时想告诉你,我确实觉得你是对的;我很感激你” 她说。

回到家, 阿切尔收到梅的一封来信,在信中,她要求他在他们不在时“照顾埃伦”。他的贤慧的梅, 他因为这封信是多么爱她!而且作为已经订婚的人,他不愿大显眼地充当奥兰斯卡夫人的保护人。他认为,奥兰斯卡夫人知道怎样照顾自己,这方面的能力远远超出了天真的梅的想象。

第二天早晨,花商没有黄玫瑰。阿切尔让信差从事务所给奥兰斯卡夫人送去一封便函,询问可否在下午前去拜访。但第二天也没接到回信。这一意外的沉默使他羞愧难当。翌日上午虽然他在花商的橱窗里见到一束灿烂的黄玫瑰,未去问津。

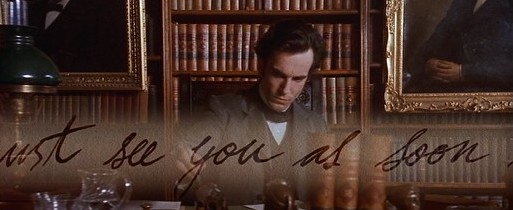

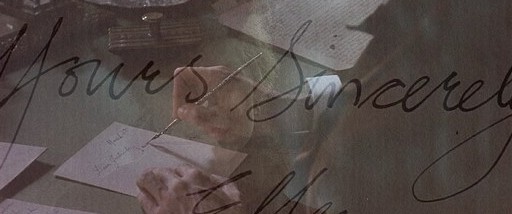

直到第三日上午,他才收到奥兰斯卡伯爵夫人从斯库特克利夫寄来邮来的一封短信。“在剧院见到你的第二天,我逃跑了,”写信者突兀地开头道 “是这些好心的朋友收留了我。我需要安静下来,好好想一想。你曾说他们对我有多好,你说得很对。我觉得自己在这里很安全。我多盼望你能跟我们在一起呀。”她在结尾用了惯常的“谨启”二字,没有提及她回来的日期。信中的口气让阿切尔颇感惊讶。奥兰斯卡夫人要逃避什么呢?她为什么需要安全感?

阿切尔去了斯库特克利夫, 见到了奥兰斯卡伯爵夫人。他说, “我来是要看一看你在逃避什么。”

他站在那儿凝视外面白雪映衬下的黑树干。他的心激烈跳动着,不肯就范。假如她逃避的原来是他,假如她是特意等他们单独到这间密室告诉他这件事,那该怎么办?

“埃伦,假如我真的对你能有所帮助, 假如你真的想让我来, 那么请告诉我,你究竟在逃避什么?”他坚持地问。他的眼睛仍然盯着外面的雪景他, 假如那种事情要发生,就让它这样发生好了。

很长一段时间她默然无语。

他的目光无意间落到一个穿厚外套的人影上,那人皮领立起,正沿着小路朝住宅这边走来, 原来是博福特。

“噢!”阿切尔喊了一声,猛地大笑起来。

奥兰斯卡夫人已跃身而起,来到他身边,把手伸到他的手里。她从窗口瞥了一眼,脸色立即白了。

“我并不知道他在这儿,”奥兰斯卡夫人慑儒道。但他把手抽了出去,走到外面的过道里,把大门推开。

“你好,博福特, 到这边来!奥兰斯卡夫人正等着你呢,”他说。

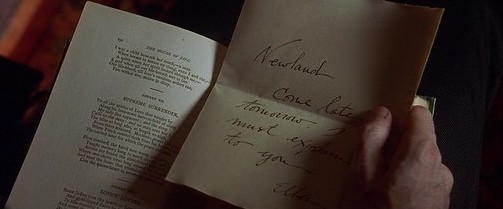

第二天上午阿切尔带着倦意回纽约。直到第四天傍晚他回到家时,才发现有一封奥兰斯卡夫人的便函等着他。“明天傍晚过来:我一定要给你解释。埃伦。”信中只有这几个字。

他决定是去圣奥古斯丁见梅。请她立即和他结婚!

他看见梅正站在一棵木兰树下,头发上洒满了阳光。这时,他真奇怪自己为什么等了这么久才来。这儿才是真的,这儿才是现实,这儿才是属于他的生活。

她的第一声呼喊是:“纽兰, 出什么事了吗?”他想,假如她立即就从他的眼色中看出他来的原因,那就更像女人, 不是女孩了。然而,当他回答“我觉得必须见见你”时,她脸上幸福的红晕驱走了惊讶的冷峻。

“我们干吗不可以在下个星期结婚呢?”他说;但她看样子十分震惊,使他认识到了自己的错误。 梅那女性的气度与尊严仿佛增强了。两人一时都默然无语,仿佛被他们话语问始料未及的一种倾向给惊呆了。接着,她低声地说:“是不是? 是不是还有另外一个人?”

“另外一个人? 你说你我之间?”他慢腾腾地重复着她的话。她似乎捕捉到他话音里的不确定性,语调更加深沉地继续说:“我们坦率地谈谈吧,纽兰。有时候我感觉到你身上有一种变化,尤其是在我们的订婚消息公布之后。”

“天哪, 你说什么疯话呀!”他清醒过来后喊道。

她以淡淡的笑容回答他的抗议。“如果是那样,我们谈论一下也无妨。”她停了停 “或者说,即使真有其事,我们干吗不可以说开呢?你可能轻易地就犯了个错误。”

“是吗?”他问道,并努力装出开玩笑的样子皱起眉头。

她坐回座位上接着说:“两年前,纽波特人人都议论那件事。有一次在舞会上我还见到过你们一起坐在阳台上, 她回到屋里时脸色很悲伤,我为她感到难过。后来我们订婚时我还记得。" 他发现她的担心原来贯注在他与索利.拉什沃斯太太完全属于过去的一段已经很遥远的桃色事件上。他的心放松下来,感到一种说不出的宽慰。

“我亲爱的, 你说的是那件事呀!已经很遥远了!”他笑脸看着她,接下去说:“亲爱的,如果没有人插在我们中间,我们没有任何芥蒂,那么,我们争来争去不就是为了快一点儿结婚、还是再拖一拖的问题吗?”

一听到他的安慰话,她便恢复了正常,就像一个冒险过度的孩子回到母亲怀抱中寻求庇护一样。他看出,他会多么轻易地得到家人宽容的谅解。 对阿切尔紧张的神经来说,梅这一形象就像蓝天及缓缓的流水那样令人安慰。她做出决定之前,她需要问她的母亲。阿切尔已无心再恳求她,那位新人的消失太令他失望。

阿切尔离开圣奥古斯丁时受托给明戈特老太太带了很多口信,他回城过了一两天便去拜访她。老夫人异常热情地接待了他,她感激他说服奥兰斯卡伯爵夫人打消了离婚念头。当他告诉老夫人,他匆忙赶到圣奥古斯丁仅仅因为想见一见梅, 请求马上和她结婚的时候,她停住话头,依然对他眨着眼睛,带着老年人毫不在乎的口气说:“你眼睛可真尖,可究竟为什么你没娶我的小埃伦呢?”

阿切尔笑了起来。“首先,她没在那里等着人娶啊。”

明戈特老太太说:“说的是, 她无论如何是人妻。她的丈夫, 奥兰斯基伯爵愿意接受她提的全部条件, 只要求能把她劝回去。如果她留在了这里,她将失去她所有的财富。”

此时, 奥兰斯卡夫人笑盈盈地走上前来。她脸上喜气洋洋,一面弯腰接受祖母的亲吻,一面高兴地向阿切尔伸出一只手。

“亲爱的,我刚刚才对他说:‘哎,你干吗没娶我的小埃伦?’” 祖母说。

奥兰斯卡夫人依然面带微笑看着阿切尔说:“他是怎样回答的呢?”

“咳,宝贝,留给你自己猜吧!他刚到佛罗里达去看过他的心上人。” 祖母说。

“是啊,我知道,”她仍然看着他说。“我去看过你母亲,问你到哪儿去了。我给你去过一封信,你一直没回音,我还以为你生病了呢。”

“他到佛罗里达, 想马上和他的心上人结婚。” 祖母说。老祖母不怀好意的目光底下,他觉得自己好像给扎住了舌头,张不开口了。

阿切尔起身告辞,她送他到门口。 当他的手接住奥兰斯卡夫人伸来的手时,他觉得她好像等着他提示一下那封未回复的信的事。

“我什么时候可以去见你?”他问道。

“什么时间都行” 她说。

“明晚怎么样?”

她点了点头。“明天,好吧;不过要早些,我还要外出。”

在奥兰斯卡夫人的家, 他告诉她,他试图让梅下个星期结婚,但梅还没有同意。“她以为,我想立即同她结婚,是为了逃避某一个女人, 我更喜欢的人。她坚持订婚期要长,以便给我时间” 他说。

“给你时间抛弃她,去找另一个女人?”

“假如我想那样做的话。”

“这的确很高尚,”她说。

“是的,不过很荒唐。”

“荒唐?因为你根本不喜欢这个另一个女人?”

“因为我不打算娶别的女人。”

“噢。”又是一阵长时间的停顿。最后,她问道:“这位另一个女人, 她爱你吗?”

“咳,根本就没有另一个女人”

奥兰斯卡大人的马车来了,“是啊,我想我得准备走了。” 她目光茫然地打量一下身边。

阿切尔觉得不论付出什么代价他都必须把她留在身边,必须让她把今晚的时间给他。“梅猜对了,”他说。“是有另外一个女人”

奥兰斯卡大人 没有搭言,也没有动弹。过了一会儿,他坐到她身旁,拿起她的手。

她跳了起来,挣开他的手。“哎哟,可别向我求爱!这样做的人可太多了,” 这是她能够给他的最苛刻的指责了。

“我从来没向你求过爱,”他说,“而且今后也永远不会。但是,假如不是我们两人都没有了这种可能,你正是我会娶的那个女人。”

“我们两人都没有了可能?”她面带真诚的惊讶看着他说。“你还说这话, 当你亲自制造了这种不可能的时候?”

“是我制造了这种不可能?”

“让我放弃离婚的不正是你吗? 不正是因为你向我说明离婚多么自私、多么有害,为了维护婚姻的尊严……为了家庭避免舆论、避免丑闻,必须自我牺牲,我才放弃了吗?因为我的家庭即将变成你的家庭, 为了你和梅的关系, 我按你说的做了,按你向我指明应当做的做了。啊,”她突然爆发出一阵笑声。“我可没有隐瞒:我是为了你才这样做的!”

她重新坐到沙发上,蜷缩在她那节日盛装的波纹中间,像个受了挫折的跳假面舞的人。她蜷缩的沙发角里抽噎。

“至少我爱过你”他开口说。“埃伦!你疯啦!干吗要哭?天下没有不能更改的事。我还是自由的,你不久也可以。”

他把她搂在怀里,他唇下那张脸就像被雨水打湿的一朵鲜花。他们所有徒然的恐惧都像日出后的鬼魂一样消逝了,惟一使他吃惊的是,当着一触摸她便使一切变得如此简单的时候,他竟然站了5分钟时间,在屋子另一端与她争论。她回报他所有的吻。但过了一会儿,他觉得她在他怀中僵挺起来,她把他推到一边,站起身来。

“啊,可怜的梅, 我想这是早已注定了的,那样说一点也改变不了现实,”她说。

“它会改变我的整个生活。”

“不,不, 那不应该,不可能。你已经和梅订了婚,而我又是个已婚的女人。”

他也站了起来,脸色通红,毅然决然地说:“瞎说!说这种话已经太晚了,我们没有权力对别人撒谎、对我们自己撒谎。且不谈你的婚事,经过这一切之后,你想我还会娶梅吗?”

“你说这话是因为眼前这样讲最容易, 而不是因为当真如此。事实上,除了我们既定的事实,其他事才是太晚了呢。”

“唉,我不懂你的意思!”

她勉强苦笑了一下 “你不懂是因为你还没有估计到,你已经为我扭转了局面:从一开始, 远在我了解你所做的一切之前。”

“我所做的一切?”

“是的。开始我一点儿也不知道这里的人对我存有戒心, 不知道他们都认为我是个讨厌的人。好像他们都不肯在宴会上见我。后来我才明白了,明白了你怎样说服你母亲跟你去范德卢顿家,怎样坚持要在舞会上宣布你的订婚消息,以便可以有两个家庭, 而不是一个, 支持我”

听到这儿,阿切尔突然大笑起来。

“你想想看,”她说,“我是多么蠢,多么没眼力呀!我对这些事一无所知,直到有一天祖母漏嘴说了出来。那时候,纽约对我来说就等于太平,等于自由:这是回到了家。回到自己人中间我是那样高兴,我遇到的每一个人似乎都很善良,很高兴见我。不过从一开始,”她接着说,“我就觉得,没有人像你那样友好,没有人向我讲述我能听得懂的道理,劝我去做那些起初看来很苦并且很——没有必要的事。那些好人却不来劝我,我觉得他们从没有过那种想法。可是你懂,你理解;你体验过外面的世界竭力用金手铐拖你下水的滋味——但你讨厌它让人付出的代价,你讨厌以不忠诚、冷酷、麻木换取的幸福。这些是我过去从来不懂的事——它比什么都宝贵。”

她的声音低沉平静,没有眼泪,也看不出激动。从她口中说出的每一个字,都像烧红的铅块一样落在他的心上。他弯腰坐着,两手抱头,凝视着炉边的地毯,凝视着露在她衣服底下那只缎鞋的脚尖。突然,他跪下来,亲吻起那只鞋。

她在他上方弯下身,把两手放在他的肩头,用那么深沉的目光看着他,在她的注视下,他呆着一动不动。

“啊,我们还是不要更改你已经做了的事吧!”她喊道。“现在我无法再恢复以前那种思维方式了。只有放弃你,我才能够爱你。”

只听外面女仆的脚步声穿过了门厅,外门打开,随即她拿着一封电报进屋,交给了奥兰斯卡伯爵夫人。

奥兰斯卡伯爵夫人接过信封。她把电报拆开,拿到灯前。接着,等门又关上之后,她把电报递给了阿切尔。

电报注明发自圣奥古斯丁,寄给奥兰斯卡伯爵夫人,里面写道:“爸妈同意立即结婚。将致电纽兰,兴奋难言。爱你,谢谢。梅。”阿切尔忽然感觉,那个黑暗的深渊又在他面前张开大口,他感到自己陷在里面,越陷越深。