经典电影推荐片单——欧洲卷,南美洲卷(上)

对于跨国家的导演,如果不同时期地区的比重相当,会在不同的版块分别推荐,如李安,波兰斯基;而如果有明显偏向性的,则会归到主要的归属国,如米洛斯·福尔曼,希区柯克。

欧洲电影和南美电影

欧洲电影不同于美国电影,美国人主流上是把电影当做一种商品,由电影公司组织人员生产,然后拿出去卖了赚钱,无非这件商品是否精致,做工如何罢了。欧洲的主流是将电影当做一件艺术品,虽然也拿出去卖钱,不过就像其他艺术品一样,能卖什么价钱,还得看机遇和购买者的品味。

法国是欧洲电影的源头,也是世界电影的摇篮。法国电影经历过早期如同美国一样的“优质电影”阶段,但是新浪潮之后,作者论形成,以导演为核心的电影发展模式就开始迥异于美国以制片人为核心的模式。法国电影一直由国家进行宏观调控和支撑扶植,这也和美国由市场自由竞争淘汰的规则不同。所以法国电影,其实也是欧洲大多数国家的电影,都能够最大程度的发挥导演的主观能力。

意大利电影从新现实之后,开始由现实逐渐走向了浪漫主义,如同意大利的传统风貌一样。情色,唯美,鲜艳,热烈使得意大利电影成了欧洲电影的一朵最华丽绽放的鲜花。也是我眼中仅次于法国的欧洲第二电影大国。

德国电影有三个重要的阶段是让人惊喜的,一个是早期默片时代的表现主义风潮,使得德国在电影的童年就站在了世界的一个制高点上;第二个是德国新电影运动时期的爆发;第三是德国统一之后,电影业的慢慢复苏。

英国电影一直处于一个尴尬的地位,如同政治上对美国的依附一样,电影上同样是好莱坞的最大后宫,并且英国人也甘于作为好莱坞的某种意义上的分部,因此,很多情况下,我们的确难以区分某部电影到底算是英国电影还是美国电影。英国电影业有过一次短暂的新电影运动,但是影响力有限。庆幸的是,英国人一直有引以为傲的英伦优质电影传统,尤其在撒切尔夫人当政时期,这类表现大英帝国气质的电影被大量生产,每年的奥斯卡典礼,带有英伦风味的作品总是天然就会高出一个台阶,谁叫美国人骨子里依然是对英国传统充满歆羡的呢。

苏联电影同样是在强大的国家意志之下运作的,生产出了一大批高质量的电影,并且又不同于美国和欧洲列国,成为了另外一个十分独特的体系。

东欧诸国虽然都是政治小国,却都是电影大国,捷克、波兰等国家,既有自己本民族的优秀文化,又吸收了苏联的一些经验,同样创造过杰出的作品。

南美过去一直是欧洲的殖民地,南美的电影自然就脱离不了欧洲电影的烙印,所不同的是,南美的电影又由于当地热烈的民风和土著的文化,显得十分奔放和艳丽。

由于地域太广,涉及的导演和作品太多,个人能力有限,必然会有难以顾忌和遗漏错误之处,还请指正。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

法国

卢米埃兄弟:《火车进站》,《水浇园丁》

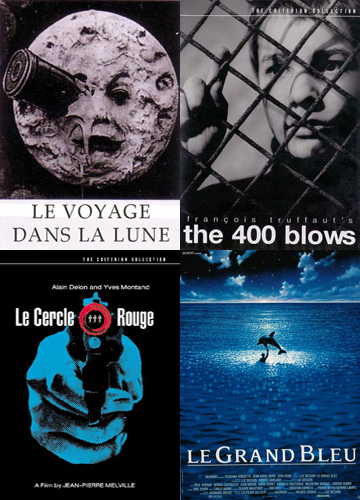

乔治·梅里爱:《月球旅行记》

让·谷克多:《诗人之血》

阿贝尔·刚斯:《拿破仑》

雷内·克莱尔:《巴黎屋檐下》,《百万法郎》,《禁忌的游戏》

让·维果:《亚特兰大号》,《操行零分》

马切尔·霍比尔:《金钱》

朱利恩·杜维尔:《逃犯贝贝》

雅克·贝克:《金盔》,《洞》

罗伯特·维恩:《卡加里博士的小屋》

马塞尔·卡内尔:《雾港》,《悲哀的桃乐丝》,《天堂的孩子》

马克斯·奥菲尔斯:《欢愉》,《伯爵夫人的耳环》

让·雷诺阿:《大幻影》,《游戏规则》,《法国康康舞》,《衣冠禽兽》

罗伯特·布列松:《扒手》,《驴子巴萨特》,《死囚越狱》,《乡村牧师日记》,《穆谢特》

亨利·乔治·克鲁佐:《恶魔》,《恐惧的代价》,《乌鸦》

让·皮埃尔·梅尔维尔:《红圈》,《独行杀手》,《影子部队》,《海的沉默》

弗朗索瓦·特吕弗:《四百击》,《枪击钢琴师》,《日以继夜》,《朱尔与吉姆》,《最后一班地铁》

让·吕克·戈达尔:《筋疲力尽》,《阿尔法之城》,《狂人皮埃罗》,《芳名卡门》,《我略知她一二》(《电影社会主义》)

克劳德·夏布洛尔:《表兄弟》,《女人们》

路易·马勒:《通往绞刑架的电梯》,《再见,孩子们》

雅克·里维特:《巴黎属于我们》,《女教徒》

埃里克·候麦:《绿光》,《克拉之膝》,《四季的故事》

阿涅斯·瓦尔达:《阿涅斯的海滩》,《尤利西斯》,《五点到七点的克莱奥》

阿伦·雷诺:《夜与雾》,《广岛之恋》,《去年在马里昂巴德》,《我的美国舅舅》,《野草》

克里斯·马克:《堤》,《红在革命蔓延时》,《没有阳光》

雅克·罗齐耶:《再见菲律宾》

玛格丽特·杜拉斯:《印度之歌》

雅克·德米:《罗娜》

雅克·塔蒂:《玩乐时间》,《于洛先生的假期》,《我的舅舅》,《节日》

乔治·弗朗叙:《无脸之眼》

艾尔伯特·拉莫里斯:《红气球》,《白鬃野马》

亨利·科比:《长别离》

莫里斯·皮亚拉:《在撒旦的阳光下》,《赤裸童年》,《梵高》

莱奥·卡拉克斯:《新桥恋人》

让·雅克·阿诺:《情人》

让·皮埃尔·热内:《天使爱美丽》,《黑店狂想曲》

吕克·贝松:《碧海蓝天》,《这个杀手不太冷》,《第五元素》

克劳德·勒鲁什:《一个男人和一个女人》

克里斯多夫·刚斯:《狼族盟约》

皮埃尔·莫瑞尔:《暴力13区》

加斯帕·诺:《不可撤销》

奥利维耶·阿萨亚斯:《情感的宿命》

劳伦·刚泰:《墙壁之间》

阿布戴·柯西叙:《谷子和鲻鱼》

意大利

维托里奥·德·西卡:《偷自行车的人》,《风蚀泪》,《米兰的奇迹》,《费尼兹花园》

吉沃·彭特克沃:《阿尔及尔之战》

罗伯特·罗西里尼:《罗马,不设防的城市》,《战火》,《德意志零年》

西萨烈·柴伐蒂尼:《小巷之爱》(主要是编剧)

卢奇诺·维斯康蒂:《大地在波动》,《豹》,《魂断威尼斯》,《纳粹狂魔》

埃曼诺·鄂米:《工作》,《木屐树》,《米兰心事》

马里奥·马托里:《贫穷和富贵》

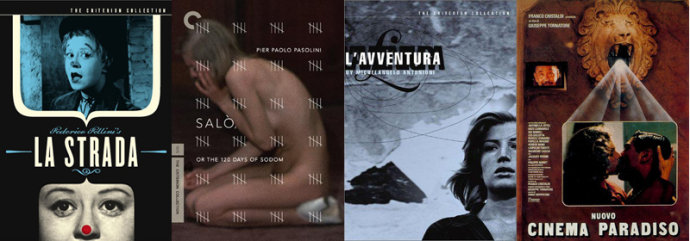

米开朗琪罗·安东尼奥尼:《夜》,《蚀》,《奇遇》,《放大》,《云上的日子》

皮埃尔·保罗·帕索里尼:《定理》,《索多玛一百二十天》,《罗马妈妈》,《一千零一夜》,《十日谈》(《坎伯雷故事集》)

费德里科·费里尼:《甜蜜生活》,《大路》,《卡比利亚之夜》,《八部半》,《阿玛柯德》,《浪荡儿》,《罗马风情画》

皮亚托·杰米:《意大利式离婚》

雷纳托·卡斯特拉尼:《两分钱的希望》

弗朗西斯科·罗西:《龙头之死》,《城市上空的魔掌》

埃里奥·贝多利:《对一个不容怀疑的公民的调查》,《工人阶级上天堂》

马可·贝洛奇奥:《定罪》,《信仰时分》

丽娜·维尔特米勒:《爱情与混乱》

塔维尼亚兄弟:《我父我主》,《一个将被烧死的人》

赛尔乔·莱昂内:《荒野大镖客》,《黄金三镖客》,《黄昏双镖客》

迪诺·里西:《女人香》

贝纳尔多·贝托鲁奇:《巴黎最后的探戈》,《戏梦巴黎》,《同流者》,《末代皇帝》

吉赛佩·托纳托雷:《天堂电影院》,《海上钢琴师》,《西西里的美丽传说》

达里奥·阿金图:《水晶鸟》,《阴风阵阵》

丁度·巴拉斯:《罗马帝国荒淫史》

迈克尔·赖德福:《邮差》

布鲁诺·波茨多:《从容的快板》

罗伯特·贝尼尼:《美丽人生》

南尼·莫雷蒂:《儿子的房间》

德国

保罗·魏格纳:《泥人哥连出世记》

威廉·乔治·巴布斯特:《潘多拉的魔盒》

弗里茨·郎:《M就是凶手》,《大都会》,《马布斯博士的遗嘱》

F·W·茂瑙:《诺斯费拉图》,《浮士德》

莱尼·尼芬斯塔尔:《德意志的胜利》

沃尔冈夫·彼得森:《从海底出击》

Ernst Marischka:《茜茜公主》

亚历山大·克鲁格:《情感的力量》,《马戏院帐篷顶上的艺人》,《一个女奴的临时工作》

赖娜·维尔纳·法斯宾德:《玛利亚·布劳恩的婚姻》,《爱比死更冷》,《雾港水手》,《柏林亚历山大广场》

沃纳·赫尔佐格:《陆上行舟》,《加斯·荷伯之谜》,《阿基尔,上帝的愤怒》,《史楚锡流浪记》

沃尔克·施隆多夫:《铁皮鼓》,《死刑》

维姆·文德斯:《事物的状态》,《德州巴黎》,《柏林苍穹下》

赞德尔斯·布拉姆斯:《德国,苍白的母亲》

沃尔冈夫·贝克:《再见列宁》

汤姆·提克威:《罗拉快跑》,《香水》

奥利弗·西斯贝塔:《帝国的毁灭》

弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马:《窃听风暴》

埃德加·莱兹:《故乡》