龙

龙是中华民族独有的吉祥图腾,龙代表力量与智慧。不同历史时期、不同民族分别赋予了她不同的文化元素,龙的形象和内涵,在数千年的历史长河里逐渐丰满、清晰起来,最终形成了中华民族独有的龙文化。炎黄子孙都是龙的传人。

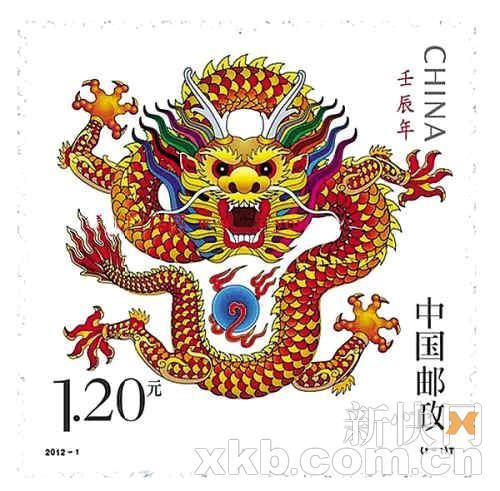

图1:2012年龙票

早在距今约6000--5000年前的新石器时代红山文化时期,就出现了龙的形象。

图2:国家博物馆红山文化玉猪龙

红山文化是中国东北地区著名的新石器时代文化。红山文化中玉器的制作与使用最富盛名。这件玉猪龙高7.2厘米,宽5.2厘米。猪首龙身,厚重粗犷。猪与龙的结合,表明龙的形象,是从远古人类身边的动物演化而来。

图3:国家博物馆红山文化蜷体玉龙

高26.3厘米 最宽29.3厘米。龙体卷曲呈“C”形,刚劲有力,龙的颈部长鬣上扬,如腾云驾雾,视觉冲击力很强。

玉龙背部正中有小穿孔,若穿绳悬起,首尾恰在同一水平线上,显然,孔的位置是经过精密计算的。玉龙形体硕大,造型独特,不是一般的饰件,很可能是我国原始图腾崇拜的祭祀神器。

经历了夏商周三代的民族融合,战国时代中国龙的形象,渐渐清晰、统一:阔嘴长角、身体蜷曲、满身鳞甲、四爪锐利。

汉代的龙,还没有从众神中完全独立出来,青龙与白虎、朱雀、玄武一起,分别代表东西南北四个方向的守护神,被称为四灵或四神兽。

龙的形象,在两汉完成了从温驯到威猛,从莽野狂奔到腾云驾雾的转变。汉代以后龙的形象,集各种猛兽、灵兽所长,成为鹿角、牛嘴、虾眼、狮鬃、蛇身、鱼鳞、鹰爪的神异瑞兽,镇魔驱邪,惩恶扬善。汉末佛教出现以前,龙是各种神力的集合体。

图4:陕西博物院战国-秦青铜龙

图5:大英博物馆战国白玉透雕龙形佩

图6:陕西博物院西汉四灵瓦当青龙、白虎、朱雀、玄武

图7:河南博物院四神云气图壁画(青龙部分)

图8:故宫博物院凸雕龙凤纹彩绘陶壶

图9:上海博物馆彩绘陶避邪(龙)

图11:河北省博物馆: 盘龙钮石砚

2月22日:山东省博物馆汉代画像石:

汉代九头人面兽画像石

汉代四神画像石

东汉青龙朱雀画像石

南北朝时期的龙

南北朝是中国历史上一个非常特殊的时期。北朝由南下的鲜卑族等游牧民族建立政权,南朝由逃离中原的门阀氏族交替统治;北朝佛教鼎盛,南朝寺院广布。无论北朝、南朝,人们死后升天都会借助道教方士想象、演绎出来的飞龙。南朝、北朝的雕塑中,都有骑龙、御龙等羽化升仙题材。

图12:山西博物院

图13:南京博物院

2月22日:山东博物馆北魏石造像

北魏高浮雕一佛二菩萨造像

北魏高浮雕一佛二菩萨背屏式造像

龙的形象在唐代成为权威的象征,帝王的象征。帝王是龙在凡间的代表,是龙种。渐渐地,龙的形象被帝王垄断,帝王御制或进贡的器物上,才可以使用龙的整体形象。由于佛教的兴盛以及佛教在封建统治中的尊崇地位,很多寺庙的建筑与佛器上,也可以使用龙的形象。这个特权一直沿用到清代。

图14:陕西博物院

图15:大都会博物馆

图16:河南安阳修定寺唐塔

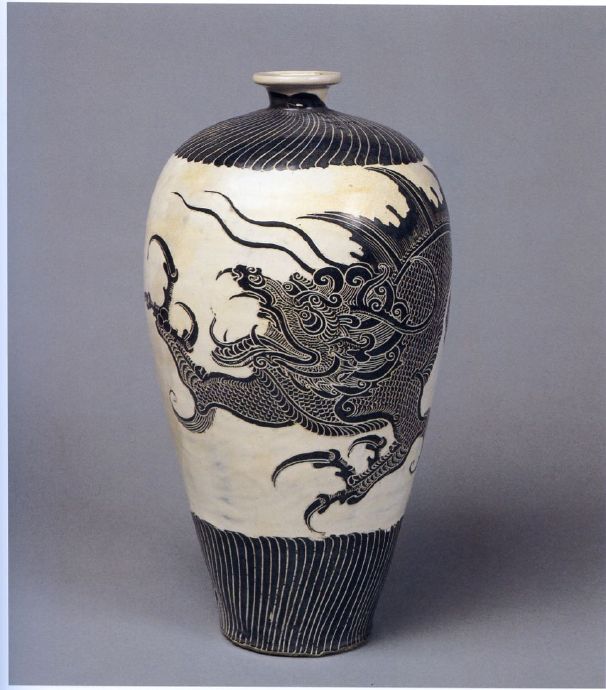

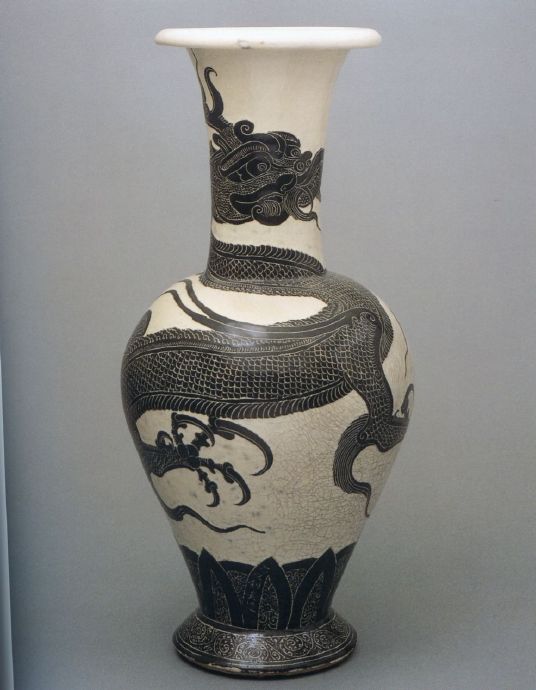

辽宋金时期的龙,汲取了唐代佛教题材,衍生出一种摩羯(鱼化龙)的形象,辽代的器物上,摩羯出现的频率很高。摩羯与龙的区别,是上身宽硕,双翼上扬,尾部呈鱼尾状。宋朝、金朝的龙形,有的也部分借鉴了摩羯的元素,上身壮硕,更加凶猛有力。

图17:辽宁博物馆宋代耀州窑青瓷摩羯杯(辽墓出土)

图18:日本白鹤美术馆 宋代磁州窑黑剔花龙纹梅瓶

图19:美国堪萨斯州纳尔逊美术馆宋代磁州窑黑剔花龙纹长颈瓶

图20:中国磁州窑博物馆

图21:上海博物馆

元代以后龙的形象已经定型,与今天的龙形相比,虽然形体各异,神采有别,但是基本元素没有什么变化,限于篇幅,不再赘述。