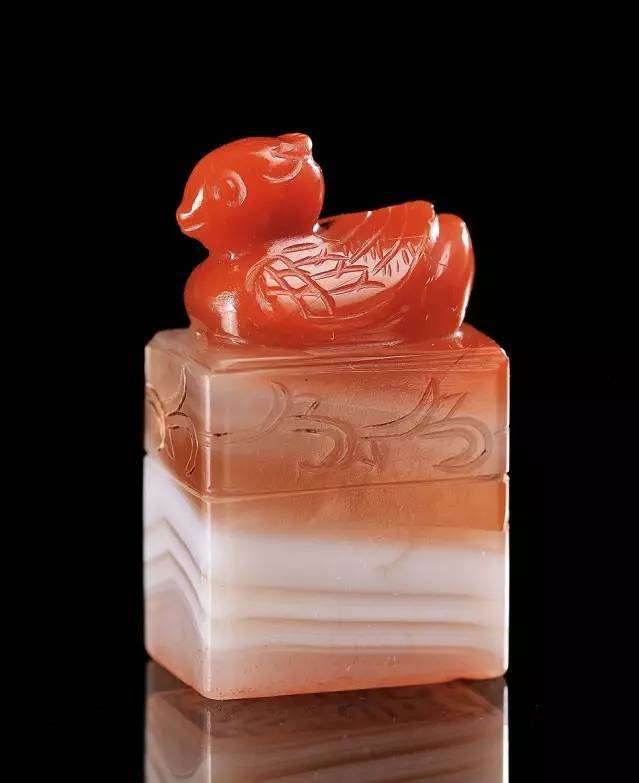

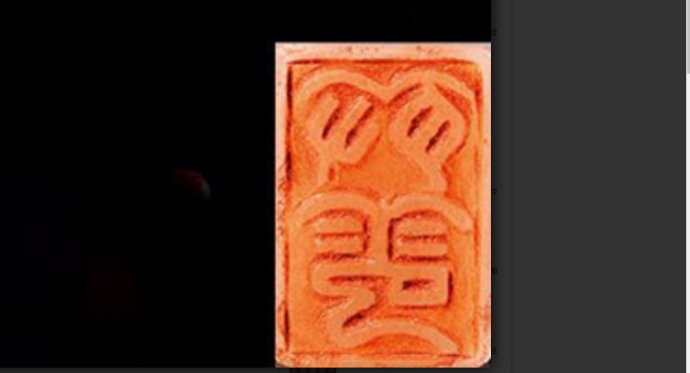

清乾隆 缠丝南红玛瑙朱雀钮宝玺「丛云」 1.7×1.1cm;高2.8cm 4,370,000 RMB

《清代帝后宝玺印谱》第五册乾隆卷一,页四十;2.《清代帝后宝玺印谱》第八册嘉庆卷一,页六十;3.《清代帝后宝玺印谱》第十册道光卷,页七十六。出版物:1.中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆合编:《清宫内务府造办处档案总汇》第7册页94-95。

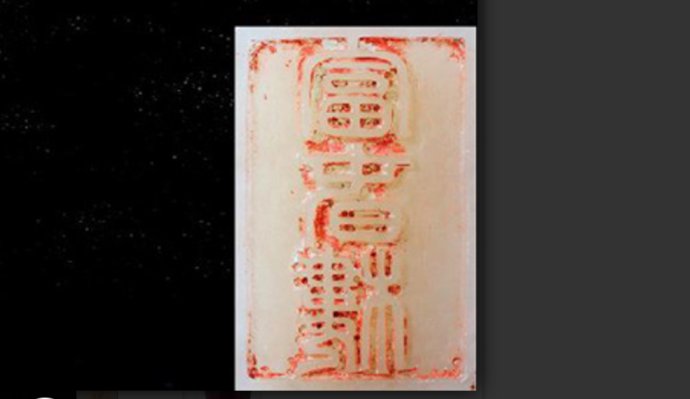

本印以顶级俏色缠丝南红玛瑙为材,色彩鲜艳、红白交织,以色为界取上部纯红色巧做朱雀钮,琢刻工艺精妙绝伦。底刻阳文“丛云”二字,被依次著录于清代帝后宝玺印谱的乾隆、嘉庆、道光卷中,且此印无论从大小、材质、篆刻字体,与现藏故宫之乾隆宝薮中所载完全吻合。印文“丛云”二字当源自乾隆元年其“丛云”御笔匾,这在《清宫内务府造办处档案汇总》第七卷P94-95中有明确记载。

“丛云”宝玺,当属乾隆早期一件非常重要的常用书画鉴藏玺,据不完全统计,现藏故宫博物院的唐冯承素摹《王羲之神龙本兰亭序》、东晋-顾恺之《洛神赋图卷》、台北故宫博物院《富春山居图•子明卷》、大英博物馆的东晋顾恺之《女史箴图》这些中国书法绘画史上举足轻重的扛鼎巨作上,均钤有“丛云”玺,均以骑缝形式出现,并且还被继位的嘉庆和道光皇帝所沿用。而此玺的钤用之频繁亦令人惊叹,仅钦定石渠宝笈初编、续编、三编中著录就达81次之多,足可与著名的石渠宝笈五玺相提并论,乾隆皇帝及其后的嘉庆、道光皇帝对此玺的钟爱与心仪程度由此可见一斑。

此玺玛瑙质地,圆雕朱雀钮,通高2.7厘米,印面宽1.05厘米,厚1.65厘米,印文为阳文“丛云”二字。在现藏于北京故宫的《乾隆宝薮》、《嘉庆宝薮》和《道光宝薮》中都有明确著录,经与实物比对,无论是材质、体量,还是篆法布局都与《宝薮》中的记载完全相合,可以确定此玺为乾隆皇帝

宝玺的真品。

环视宫中殿宇,鲜活的帝后印章遗迹比比皆是,它们与众多的牌、匾、联、额一起,构成了宫殿建筑室内外装饰装修中的重要组成部分。皇帝玺印及其使用遗迹广泛分布于各类宫廷文物之中,成为宫廷收藏的重要鉴别依据。尤其是乾隆皇帝,一生刻制了大量宝玺,或用于御笔书画的钤盖,或用于书画和典籍的鉴藏标识,成为此一时期宫廷文化繁盛的重要物证。其中有一类通用小玺,它们基本上制作于乾隆早期,形态多样,印文多为吉祥词句或成语,使用频率很高,并且继续被后来的嘉庆皇帝和道光皇帝所使用。此方“丛云”小玺就是其中之一。

成书于乾隆四十七年(1782)的《钦定日下旧闻考》中记载,在圆明园保合太和殿西暖阁内就悬挂有一块“丛云”匾额。 我们知道,乾隆时期许多御用宝玺的印文来自于他为各个宫殿题写的匾联,如“得句因新意”、“耽书是宿缘”玺就是乾隆皇帝为弘德殿题写的对联,“新藻发春妍”玺则是他为养性斋题写的对联。而“朗润”、“鉴古”、“芝田”小玺则来自于他为建福宫各殿题写的匾额。出于同样的做法和思路,乾隆皇帝用为养心殿题写的“丛云”匾的匾文刻制小玺也就完全可以理解了。

据不完全统计,仅《石渠宝笈》初编、续编、三编收录的作品中就有超过80件钤盖此方小玺,如果加上已知的没有被《石渠宝笈》著录的钤盖有此玺的作品,总数当在百件以上,应该说此玺的使用频率是相当高的。

一些宫廷收藏的古代书画名作,在乾隆时期宫廷重新装裱后,在各部分与隔水的接缝处,或者在画心纸绢的接缝处,多钤盖乾隆皇帝的小玺,此方“丛云”小玺也往往在其中。如北京故宫博物院藏冯承素摹《王羲之神龙本兰亭序》、顾恺之《洛神赋图》卷等都是如此。这种钤盖有骑缝小玺的作品,通过小玺的钤盖将装裱的各个部分连在一起,以后一旦重裱或割裂,钤盖的小玺便被破坏,无法保持装裱的完整。或许这种在裱边或绢纸接缝处钤盖骑缝小玺的做法,更多的是出于保持乾隆宫廷原装原裱的完整度和持久性而采取的措施。

综上所述,该玺是乾隆皇帝早期御用小玺之一,在乾隆御笔书画和清宫收藏的古书画上曾广泛钤用。

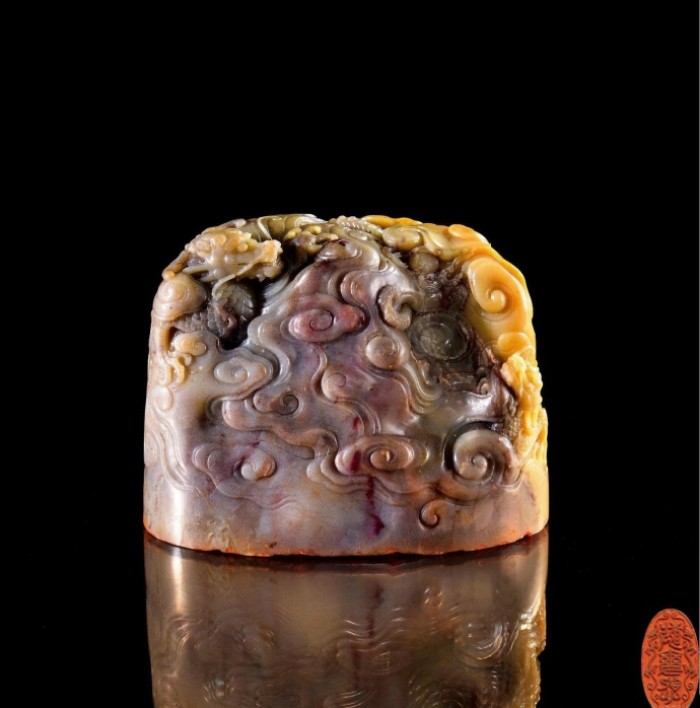

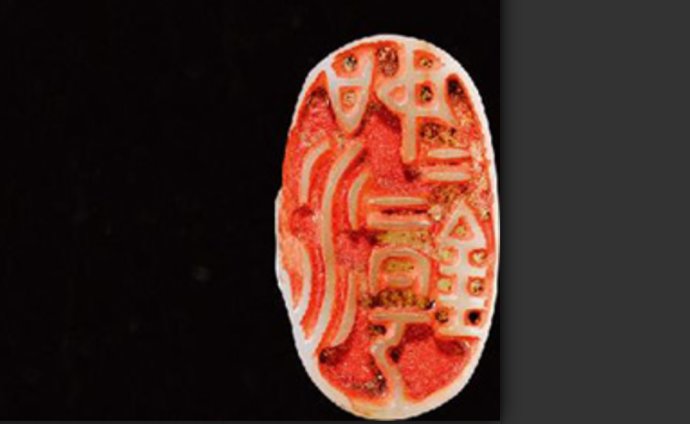

清乾隆 昌化鸡血石苍龙教子钮宝玺「敬胜怠」 11×6cm;高8.6cm 23,000,000 RMB

《清代帝后宝玺印谱》第五册乾隆卷一,页八。

乾隆皇帝十分重视对汉文化的学习,自觉地利用儒家思想塑造自己,一生博览群书,好学不倦,他深厚的汉文化修养在其生活中的方方面面都有反映,在其宝玺中亦有充分的体现。他的许多玺文直接或间接出自经史典籍,特别是一些与治国理政和道德修养有关的宝玺玺文,多从《论语》、《诗经》、《尚书》、《周易》、《礼记》等儒家经典中择取,此方“敬胜怠”玺也是如此。

“敬胜怠”一语出自《大戴礼记•武王践阼》,所言为历史上著名的“丹书受戒、户牖置铭”的故事。彼时,周武王初践大位,召集诸大臣,问简约而又能传之百世之道。诸臣不能答,唯师尚父(姜太公)答曰:“……在《丹书》,王欲闻之,则斋也”……道《书》之言曰:敬胜怠者吉,怠胜敬者灭;义胜欲者从,欲胜义者凶。凡事不强则枉,弗敬则不正,枉者灭废,敬者万世。……王闻书之言,惕若恐惧,退而为戒书……”师尚父转述的是《丹书》之言:敬慎胜过惰怠就强盛,惰怠胜过敬慎就危亡;正义胜过贪欲就顺吉,贪欲胜过正义就凶险。敬慎则享万世。这就是简约而能传之百世之道。还说了“仁”的重要,如若不然,就会当世而亡。于是武王警惧起来,并在居住的周围以及各种用器上面,刻以儆戒自律的箴言警句。

乾隆皇帝对于《丹书》中的这段话和“敬胜怠”有他自己的理解,这就是要处理好敬与怠、义与欲的关系,无论对天地神明,还是对人对事,都要保持虔敬的态度,这是人君临驭天下的重要法则。早在皇子时期,他就认为人之立身,以至诚为本,若达至诚之域,就要择善固执,克己慎独,常怀“敬胜怠”之心。 继位以后,他常常就“敬胜怠”发表意见,认为“敬胜怠”就是要有所畏惧,为君者“万几待理,知惧鲜失。惟敬胜怠,动获贞吉。”在平日处理政事时,也是“念彼劳始逸,勖此敬胜怠。”他不仅在自己的著作中反复提及“敬胜怠”,阐述其义理,还亲笔御书“敬胜怠”三字制作匾额,悬挂于圆明园方壶胜境景区的宜春殿内。 更以“敬胜怠”三字作为印文,刻制了此方御用宝玺。之所以如此,与乾隆皇帝将“敬胜怠”作为对自己的鞭策,以此时时警醒自己有密切关系。正如他自己所说:“夫天子宸章,择言镌玺,以示自警,正也。”此方“敬胜怠”玺,即是乾隆皇帝的自警之作。

乾隆五年(1740年)时即有关于“敬胜怠”宝玺的使用记录,故其刻制应在乾隆即位初期。乾隆帝所拥有的玺印数量多达1800多方,堪称清代之首。根据《宝薮》的统计,其同样一个玺文的印章会有几十方,这是其他清代帝王几乎不存在的情况,印文的重复性是乾隆宝玺的一大特点,如“自强不息”有45方、“八征耄念”和“八征耄念之宝”有63方,而此方“敬胜怠”则只有一方,独一无二,至为珍罕。

此宝玺所用的昌化鸡血石,也属乾隆玺印中少见的材质,在乾隆帝所拥有的1800多方印中,寿山石刻制的宝玺有609方、青田石190多方、昌化石则只有13方。现今所知,此宝玺多用于乾隆帝本人的御笔手迹之上,钤盖在引首的位置。

此方乾隆皇帝早期所刻的“敬胜怠”宝玺,为昌化鸡血石质,印面呈椭圆形,长11厘米、宽6厘米、高8.6厘米。印面随形雕云龙纹,取苍龙教子之寓。椭圆形玺面为阳文篆书,刻“敬胜怠”,左右两旁饰以左右对称的卷尾螭龙纹。观其印文,这种具有汉印遗风的字、画结合形式,使玺面富有动感。印面的双龙捧三字篆书的布局格式,与雍正帝所刻的“为君难”宝玺具有一脉相承之意。

清乾隆 汉玉螭龙钮宝玺「如水如镜」 2.5×1.5cm;高2.6cm 4,025,000 RMB

此玺汉玉质,螭龙钮,印面长2.5公分,宽1.4公分。印文为阳文“如水如镜”四字。此玺在现藏于北京故宫的《乾隆宝薮》中有明确著录,经与实物比对,无论是材质、体量,还是篆法布局都与该书中的记载完全相合,可以确定此玺为乾隆皇帝宝玺的真品。

“如水如镜”喻示佛教理体的,意思是说佛教最高理体像一泓净水、一面明镜,不仅清静无染,且能映照万物。乾隆皇帝使用这一印文,体现了他对佛教清静智慧的向往和追求。

该玺印文典出唐张蕴古《大宝箴》:“如衡如石,不定物以数,物之悬者,轻重自见。如水如镜,不示物以形,物之鉴者,妍媸自露。”意思是:君主要像秤和砣、水面和镜子那样平等待人,一视同仁。秤和砣虽然不能决定物体的重量,但东西悬挂上去,其轻重自然就会显示出来。水面和镜子虽然不能赋予物体的形状,但东西放到它面前,其美丑自然就会显露出来。《大宝箴》是唐贞观二年(628)时任幽州总管府记室兼直中书省的张蕴古向刚刚登上皇位的唐太宗李世民进呈的表文,以此规诫李世民要严格自律,励精图治。表文言辞优美,文义深邃,深得李世民的赞赏,也成为后世自我鞭策的名作,广为传颂。有证据表明,乾隆皇帝对《大宝箴》是非常熟悉的,对其中的内容也耳熟能详。

此方小玺制作于乾隆初年,体量虽不大,但雕刻精细,布局协调,立体螭身在云纹的衬托下丝毫没有单调之感。所用青白玉质地温润细腻,再加上特意浸染的红色石皮,显得相当精巧可爱。乾隆皇帝在玉材评判方面亦有自己的标准,十分钟情于具有沧桑历史感的汉玉材质,其御用宝玺中有相当多的作品就是用汉玉制作的。此方小玺的汉玉材质即反映出乾隆皇帝在玉材择取方面的这种爱好和趣味。查阅专门著录清宫书画收藏的《石渠宝笈》和《秘殿珠林》可知,此玺至少在清宫收藏的六十多件书画作品中钤盖过。

通观这些钤印记录,此方小玺基本是钤盖在乾隆皇帝的御笔小幅书画作品或御题之上,如《石渠宝笈》中著录的“高宗纯皇帝御笔烟波钓艇图”、清宫旧藏的“清乾隆 刺绣乾隆御笔写生花卉卷”的卷首处、清宫旧藏的“碧玉罗汉图山子”(其刻行书乾隆御制文,并刻有此印)、故宫博物院乐寿堂游廊东侧所刻的《敬胜斋法帖》上、及1978年在北京白妙塔顶发现的乾隆御笔《般若波罗蜜多心经》(现藏于首都博物馆)在经书的引首处即钤盖有此方“如水如镜”等。

清嘉庆 白玉瑞兽钮宝玺「富春楼」3.9×2.6cm;高5.7cm 5,290,000 RMB

此方白玉质瑞兽钮“富春楼”玺,玉质极佳,质白莹润,瑞兽圆雕精工,造型凛凛,动感逼真,与玺边之棱角线条形成美感对比。印面规整,刻阳文“富春楼”。印文著录于《清代帝后玺印谱》,第九册,嘉庆卷二。

“富春楼”属圆明园一景,收藏有各种名贵的字画、西洋雕刻及文具。富春楼是勤政亲贤中轴线最后一组建筑,是核心建筑之一,其为一座二层楼,二楼与保合太和殿有穿堂殿相连,楼九间,上层外檐悬“富春楼”匾。此地原名卧云霞,乾隆三年(1738)新建富春楼并御书匾文。至嘉庆帝时,对此楼有诗云:“亭亭新竹舒幽静,石磴高低碧溪接”。

正大光明为圆明园正殿,位于圆明园大宫门之内,而勤政亲贤西与正大光明毗连。是清帝在园内听政和处理日常政务之所,功能类似于紫禁城养心殿和干清宫。勤政殿,为南向五间殿前后各接抱厦三间,外檐悬雍正帝御书“勤政殿”匾。雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰五帝在园内召见群臣御门听政必在此殿;亦是皇帝平时批省章奏、召对臣工、引见官员和会见外藩王公之所。殿内明间设宝座,后屏风上刻乾隆帝御书《无逸》篇;后楹高悬雍正帝御书额“为君难”,东壁陈乾隆帝御制《创业守成难易说》,西壁陈御制《为君难跛》。勤政殿东面的芳碧丛是清帝经常在夏天办公和用膳的场所;芳碧丛后面是面阔九间、前出抱厦三间的保合太和殿,殿内设有东西暖阁;再往北就是富春楼。东为飞云轩、静鉴阁,北为怀清芬、秀木佳荫、生秋庭。静鉴阁东为保合太和、富春楼、竹林清响。乾隆帝曾为“勤政亲贤”作诗云:“正大光明之东为勤政殿,日于此批省章奏,召对臣工,亭午始退。座后屏风书《无逸》以自勋。又东为保合太和。秀石名葩,庭轩明敞,观阁相交,林径四达。”可见富春楼在圆明园之重要

清嘉庆 青白玉蹲龙钮圆玺“花浓雪聚” 直径3.2cm;高2.8cm 900,000-1,200,000 RMB

此印以白玉质为材,龙钮,圆形印面,白玉质地温润,通透无瑕,镌阴文篆书“雪浓花聚”四字,印风整饬,线条优美,布局疏朗开阔,而又不失其形。其上圆雕一螭龙作钮。螭龙蹲身前望,方吻长须,面部雕工精细,表情细腻传神。四足有力,肌骨饱满。此印体量较小,然宝蕴光华,充分展现了皇家制器寻常难以企及之恢弘精湛。

此方“雪浓花聚”印,为嘉庆御用,刊印于嘉庆御宝的文献《嘉庆宝薮》。嘉庆朝上承乾隆,下启道光,有些艺术品若不署款与乾隆朝极难区分。这种继承和延续也体现在玺印的制作及使用上,乾隆喜用各色玺印,嘉庆仰承乃父,也是清代皇帝中印章较多的一位,据载有印980余方,仅次于其父乾隆。《大清见闻录》“内府玉印”条目载:“嘉庆间宝薮一册,所载小玺,多至九百余方……”。清代的帝王历来汉学造诣极高,善于诗书绘画者众多,因此需要在自己“御笔”的书画作品上钤盖印章,用于这些用途的玺印文字,大多是“御笔”、“御书”、“精鉴”等,以及自己作为书房的“殿宝”,还有相当于文人的”斋、堂、轩号”和代表个人雅趣的“闲文印”,此方“雪浓花聚”正属此类。