这个东西从古至今,你会识别吗?

平常办手续,证书,文件,协议,合同等都少不了印章盖的红戳,有了这枚红戳文件才不是无凭的废纸。

这么一小东西跨越了漫长的历史星河,还在发挥着不可替代的价值。我们这就来看看它的来源和发展。

1 印章的起源

中国的雕刻文字,最早的有商的甲骨文,周的钟鼎文,秦的刻石等,只要是在金铜玉石上雕刻的

文字都叫做“金石”。

根据遗物和历史记载,在春秋战国时已出现比较成熟的官印,战国时代已普遍使用。

起初是商业上交换货物的凭证,秦始皇统一后印章又增加了作用,是证明当权者的法物,也是统治人民的工具。

2 先秦

说到先秦官印,总结一句话就是:一个字都不认识。

因为在秦始皇统一六国前,各国用的文字都不同,而各国的官印上的文字肯定要用自己国家的。所以这一时期的印章,就被各种奇奇怪怪的文字占领啦。

由于战国时期的官印已经成熟普遍使用,再加上当时的惯例:凡在战场上虏获的印章必须上交,而官吏迁职、死后也须脱解印绶上交。

包括战国时的陶器上,和某些诸侯国的金币上都会用印章盖上名称,也被流传下来。

所以我们能看到的最早的印章大多是战国时期的。

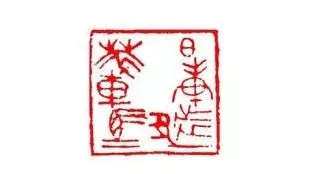

战国燕“日庚都萃车马”印

日本有邻馆藏

3 秦汉

春秋时期的蓬勃发展,为秦汉时期的印章打下了深厚的基础。

书法篆刻界有这样一句话:“书效晋唐,印宗秦汉。”就是说学习书法应该从晋唐时期开始学起,刻制印章应该从秦汉时期模仿学习,这都是“模范”。

我们从秦汉瓦当、宗教印、印文砖中,可以看到多字印的印痕。如:秦瓦当“维天降灵延元万年天下康宁”、汉印文砖“富贵昌、宜宫堂,意气阳、宜弟兄,长相思、毋相忘,爵禄尊、寿万年,”等等。

秦瓦当

“维天降灵延元万年天下康宁”

汉印文砖

“富贵昌、宜宫堂,意气阳、宜弟兄,长相思、毋相忘,爵禄尊、寿万年”

虽然严格来讲,瓦当和印文砖不能列入印章范畴,但考察其大量制造过程中,必定先要刻出印模,烧制为陶模或铜模,这就和印章如影随形地联系在一起了。

可以根据图片来看出:秦汉时期的印章,无论是官印还是私印,在形制、字体等诸多方面都十分规整、精美,为后代的印章树立了典范。

虽说:“书效晋唐,印宗秦汉。”但在这一时期内还有一句:“印莫精于莽”。就是说最精美的印章就是在新莽时期了。

虽然新莽时期只有14年,但是流传了这样一个无可替代的美名。

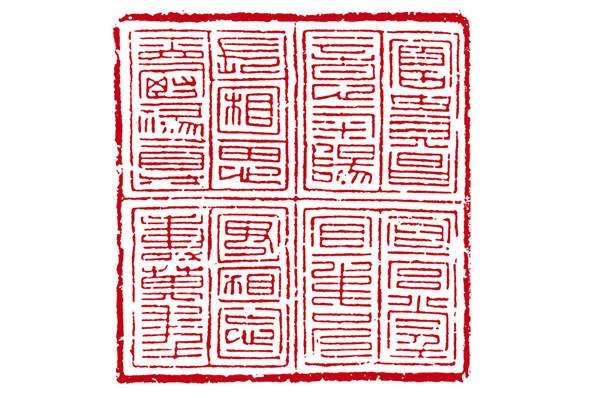

新莽“太师公将军司马印”

故宫博物院藏

4 魏晋南北朝

魏晋南北朝时期世道不稳,印章的风格也不规整了,笔画粗细不一样了,横平竖直也没关系了。

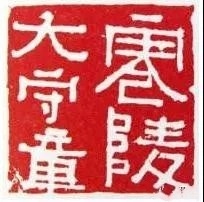

东晋“零陵太守章”

六朝博物馆藏

还出现了多面体煤精印的这种“异端”,不仅官印、私印合一,连印文也放弃了篆书,直接用楷书往上一刻。

这瞎对付的态度,小文也是很无奈。

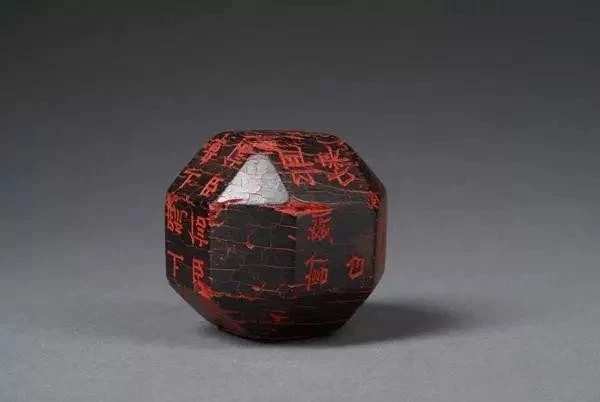

西魏多面体煤精印

印主独孤信

煤精印

26个面,其中14个面上有印文,包含了公文用印、上书用印和书信用印三种功能

5 隋唐

官印的规范严谨经过了魏晋南北朝时期的破坏,到了隋唐时期也没能完全复原,却开启了中国古代印章制度与风格的又一新的历史阶段。

首先,纸张在政府公文等方面的普遍使用,公印不再局限于简牍上所能取得的狭小平面,印章的边长从2.3厘米左右突然增大到5.4厘米左右。

由于印章变大不方便携带,这样一来官印就变成匣装,转给官吏为代表的官署。

而隋唐的公印是用铜片,盘曲成印文再焊到印面上的,又叫做蟠条印。所以印文盘曲大多是圆曲笔道。

后期为了将宽大的印面填满,就把文字笔画任意重叠折绕,便发展成九叠文。

6 宋代

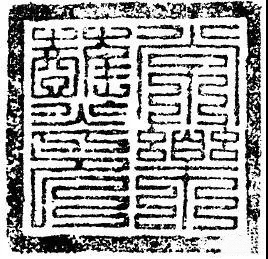

宋早期公印印文与印边粗细相若,以后印边逐渐加宽,有的印章的印边已比印文宽近1倍,达0.1厘米。到南宋景定元年有些印边已宽达0.3厘米。

宋代公印不像隋印那样用蟠条法制造,而是直接铸造,印文笔画间也不像隋唐印疏阔。

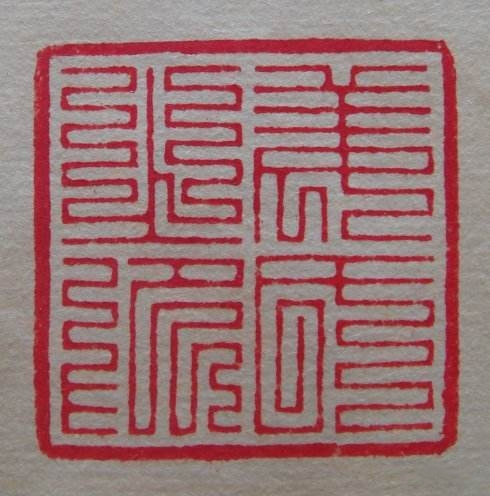

这段时期印文的笔画,盘曲繁复以占满印面为宗旨的字体,也有一个专门的名字——九叠篆,在金、元、明的官印上广泛使用,并且向着笔画越来越方折、越来越僵化的方向发展。

故宫博物院藏

7 元明

宋代官印在没有印文的那一面普遍有刻字,这一特点也被金、元、明承袭。

官印背面的刻字通常为年号、铸(刻)印机构等,有时还会刻一个“上”字,标明印章的正确钤盖方向。

8 清代

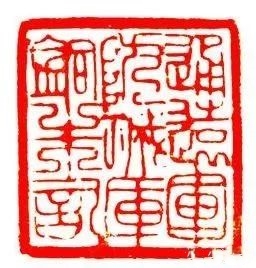

乾隆帝的审美令大家诟病的清代,在印章的审美上还是可圈可点的。

与元明两朝常见的九叠篆印文不同,清代官印的字体除了九叠篆,还有玉筯篆、芝英篆、柳叶篆、等等种类,方便区分官员的等级和任务。

满文、汉文双语对照,也是清朝官印的一个显著特点。

清“和硕怡亲王宝”

满汉对照