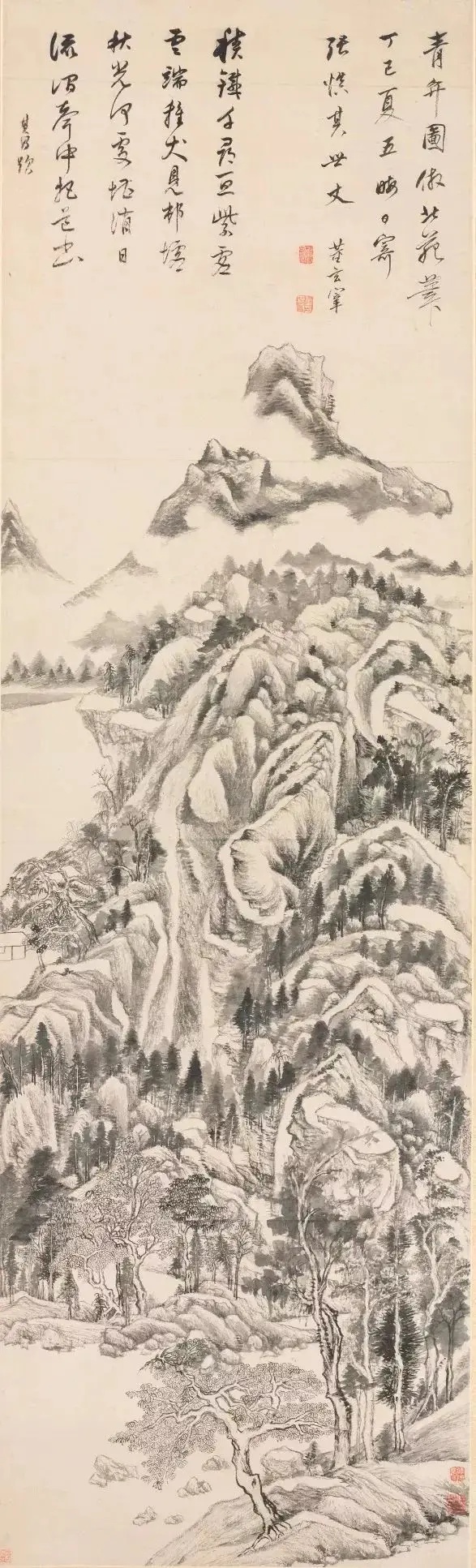

董其昌《青卞图轴》

《青卞图轴》

作者:董其昌

年代:万历四十五年(1617)六十三岁

董其昌(1555-1636),字玄宰,号思白,又号香山居士,谥文敏,华亭人。董其昌是明末极富盛名的大画家兼大理论家。《画史绘要》评价道:“董其昌山水树石,烟云流润,神气俱足,而出于儒雅之笔,风流蕴藉,为本朝第一。”他的绘画对明末清初的画坛影响很大,并波及到近代画坛。

董其昌一生创作的书画作品不可胜数,临仿古人的绘画和诗帖是其中的一个重要部分。从董其昌22岁开始学画起,到37岁,各家画作大都临过。董其昌画山水初学黄公望,中年宗董源、巨然,复集宋元诸家之长,行以己意。秀润苍郁,超然出尘。此图绘平坡杂树,远处山峦层叠,茂然森秀。在表现手法上,用笔秀逸,皴写适度,苍然萧古。谈到自己的“师法古人”,他也曾坦白过:“岂有舍古法而独创者乎。”“画中山水位置皴法,皆各有门庭,不可相通。惟树木则不然,虽李成、董源、范宽、郭熙、赵大千、赵千里、马、夏、李唐,上自荆关,下逮黄子久。吴仲圭辈,皆可通用也。或曰:须自成一家,此殊不然,如柳则赵千里,松则马和之。枯树则李成,此千古不易,虽复变之,不离本源。”“画平远师赵大年。重山叠嶂师江贯道,皴法用董源麻皮皴及潇湘图点子皴。树用北苑、子昂二家法,石法用大李将军《秋江待渡图》及郭忠恕《雪景》。” ①

董其昌以师法古人为基础,但也并非完全不师造化。而是能够脱窠臼,自成风格,其画法特点,在师承古代名家的基础上,以书法的笔墨修养,融会于绘画的皴、擦、点划之中,因而他所作山川树石、烟云流润,柔中有骨力,转折灵变,墨色层次分明,拙中带秀,清隽雅逸。他的画风在当时声望显著,成为“华亭派”的首领。他认识到:“画家以古人为师,已是上乘,进此当以天地为师。每朝起看云气变幻,绝近画中山,山行时,见奇树,须四面取之树有左看不入画,而右看者入画,前后亦尔。看得熟,自然传神,传神者必以形。形与心手相凑而相忘。神之所托也。” ②

“师法古人”是成就董其昌绘画的重要因素,可以说董其昌的绘画作品每一幅都有“师法古人”的因素在其中。其中,最著名的有如下几幅:他在63岁时所作的《高逸图》,可以说是笔墨丽秀的中晚年佳作,其中略仿倪瓒的笔墨技法和黄公望的构图技巧;而他在81岁时所作的《关山雪霁图》,则是老年的用力之作,根据卷末自题可知,这是观五代著名山水画家关仝所绘《关山雪霁》图后的临古之作。其实这幅临作并非雪景,只是采用关仝的画法而成;另外,董其昌的《江山秋霁图》也是仿黄公望山水画的一幅杰作;《青卞图》则是以王蒙的《青卞隐居图》为母题,自己再发挥了随意性和抽象化、符号化的一幅画作。在此,我以他的《青卞图》为例浅析一下董其昌绘画中的“师法古人”。

《青卞图》,现藏美国克利富兰博物馆,224.5×67.2厘米,这是董其昌在其62岁(1617年)时是以王蒙的《青卞隐居图》为母题所作的一幅山水画。此图清润秀逸,气韵生动,能体现董其昌早期画法谨细周密的面貌,而其典雅的内涵,笔墨的成熟远非早岁可比。它与往常有些结构松懈重笔致墨韵、偏重摹古而不重现实观察的一类作品有所不同,此图是其暮年难得的有独到之处的精品。

《青卞图》上有题款曰:“青卞山图,仿北苑笔。丁巳夏五晦日,寄张慎其世丈,董玄宰。”“积铁千寻亘紫虚,云端稚犬见村墟。秋光何处堪消日,流涧声中把道书。其昌题。”从董其昌所做的题款“仿北苑笔”似乎是说明艺术上崇高的信念和表明自己师法上溯层次之高,心中崇拜的不屑止于元人。但从此图实际看,则还是多借鉴于倪瓒、黄公望、王蒙的神韵,在造型图式上较多的取法于黄公望。

董其昌《青卞图》中主要运用披麻皴,靠线互相重叠成面,平面性组合为立体性感受,线的组织和点(墨点树丛、苔点)的交响,形成虚实韵律,组成黑白关系。《青卞图》中隆起渐层推移的山脉,峰峦交叠,丛树排列,这些都可以看出是汲取了黄子久这一类作品的画法,其基本框架极为接近,但董其昌则加上了自己的一点现实感受的情意。由此,我认为则可以说董其昌所题的“仿北苑笔”是想通过元画来上溯董源的风格。

《青卞图》中,董其昌采用的是“全景式”高远、平远相结合的布局方式,画面重心在中部山体,能做到质实中而见萧散。董其昌曾评价吴门末流作品时说:“今人以碎处为大山,此最是病,古人运大轴只三四大分合,所以成章,虽其中碎处甚多,要之取势为主。”

从董其昌《青卞图》看,引申及其他作品,并不是其画中的“整个组织形态是远离自然的”。只能讲他创作倾向是有偏重“师古人”的一面,因为传统发展的轨迹至晚明并不是把自然和艺术视为相对或者截然对立的两者,这难道不是事实吗?在松江画派和吴门画派对垒的状态中,后来松江画派逐渐以自己的审美理想战胜了积疾甚深的吴门画派,董其昌这张成熟时期的代表作,代表了一种维护自己美学主张的具体实践,为松江画派打开了一条生路,促成画派成长成熟,力图以风神秀逸、韵致清婉的面目来求得自我生存的权利,打破浙、吴两派的积习,而且在当时看来是极为成功的。因此比他那些“放纵”求“势”而显得过于生涩的作品更有说服力。 ⑥

董其昌是一位从院体、浙派和吴派的夹缝中走出来的艺术家,用一种传统来代替另一种传统而取得成功的大家。他评价自己的作品

“古雅秀润”,从审美情趣而言,看来还是恰当的。但他画《青卞图》这样的大福作品毕竟笔力柔媚温润有余而气骨不足,和他的书法一样成为了一位成熟书画家的一点遗憾。

参考文献:

①:《中国山水画史》 第407页

②:《中国山水画史》第412页

③:《董其昌》

④:《山水画谈》

⑤:《山水画谈》

⑥:《中国绘画研究论文集》

上海书画出版社