谈“六法”之“气韵生动”

“六法者何?一,气韵生动是也;二,骨法用笔是也;三,应物象形是也;四,随类赋彩是也;五,经营位置是也;六,传移模写是也。

“六法”是我国绘画史上第一部完整的绘画理论著作《古画品录》中最为核心的思想,也是南朝画家谢赫文艺思想的精髓所在。“六法”一经提出便奠定了中国绘画理论的基础,而其也对中国后世的绘画创作实践具有规范作用。

“气韵生动”是指表现的目的,即人物画要以表现出对象的精神状态与性格特征为目的。

“传移模写”是学习绘画艺术的方法:临摹,也是复制的方法。

一是对于“六法”的来源,其存在着不同的看法。最普遍的看法是,“六法”是对前代美学思想的总结与概括,既有继承也有创造,也即是说,“六法”的直接源头是中国的文化传统。欧洲学界却认为“六法”是从印度的“六支”中移植过来的。而反对“六法”来自印度这一说法的研究者也都极力强调,以“气韵生动”为代表的“六法”是一种很中国化的提法,与印度的“六支”并无瓜葛。还有一种观点,认为“六法”可能源于汉字六书,理由是“书画同源”①。虽然每一种看法都有其相应的根据,但其中得到普遍认可的是,“六法”肯定源自中国的文化传统。

二是其句读问题,“六法”的句读会直接影响对“六法”意义的理解。谈及“六法”的原义,都会涉及句读问题。唐宋时期,有关“六法”的表述有各种不同的文本。如《历代名画记》、黄休复《益州名画记》、四库全书本等文本都与谢赫在《古画品录》里的句读大致相同。而到钱钟书,却对我们所沿用的“六法”的句读提出质疑,他将“六法”断句为:“六法者何?一,气韵,生动是也;二,骨法,用笔是也;三,应物,象形是也;四,随类,赋彩是也;五,经营,位置是也;六,传移,模写是也。”学术界也有其他人士从古代汉语语法的角度论证此种句读方式没有错误。但从实际来看,钱钟书的新句读不但没有使“六法”变得明白易懂,反而使其更费解了。张彦远《历代名画记》中“六法”的文本较之其它文本更简洁顺畅,而且也比较符合开篇叙述的语气,再加上张彦远离谢赫最近,所以一般都沿用谢赫在《古画品录》中的句读。

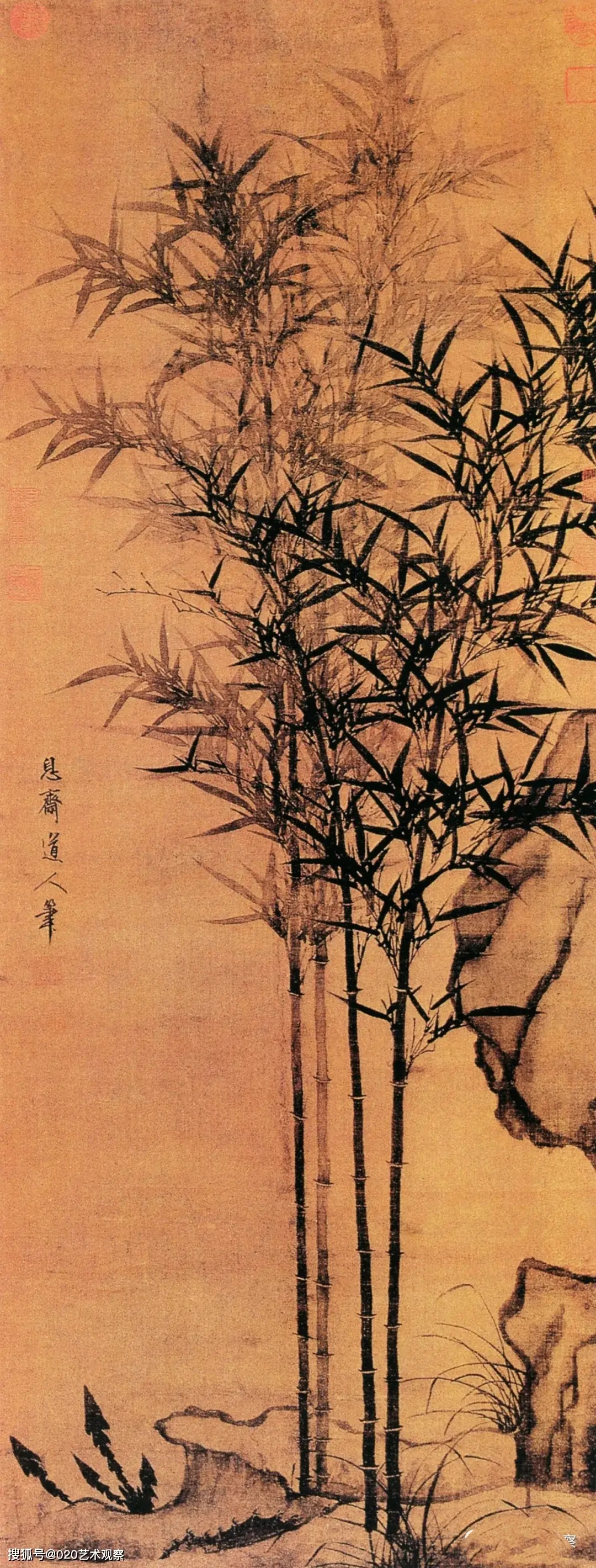

“六法”中最主要的理论就是“气韵生动”。“气韵生动”是对绘画作品总的要求,是绘画中的最高境界。它要求以生动的形象充分表现人物的内在精神。顾恺之的关于绘画艺术的言论,以及魏晋以来人们对于人物的鉴赏评论所一致强调的人的精神气质的生动的表现,这些言论都是谢赫提倡“气韵生动”的根据。截止到南朝,“气”这一词的使用范围为云气、气体的统称、自然界的冷暖现象、气势等等,这些意义与上述精神状态这一特定范围相谐,并与鲜生灵动的“生动”相谐,意义应理解为“气势”,它指人的精神状态,也可以泛指一切物的精神状态。② “韵”字的意义本来是指音韵、声韵。但是“气韵生动”的“韵”并非指音韵、声韵、节奏、韵律。“气韵”的“韵”是从当时的人物品藻中引过来的概念,是就人物形象所表现的个性、情调而言的。它不是人物的一般形象,二十人物的审美形象。而人物品藻的这种观念,转到绘画上,就要求人物画表现一个人的风姿神貌。可见“韵”也可指一种精神状态。那么“气韵生动”就是“神态生动”。然而还有人在疑问:“六法”提出的时代,和神态意义相近的词如:神气、神姿、神情、神韵、神采、神色等已经流播使用,为什么谢赫不从中筛选其一,而偏用“气韵”换言代说“神态”呢?其实是一个很简单的原因——当时使用上例词汇的范围界定,大多指向是人,而作为“六法”,既是涵概一切所画物的原则和方法,它就必须避开套用形容人的习惯词汇,以免造成不必要的误会,于是他便选与“神态”意义相邻,且指向略显含糊的“气韵”而用之(气与神义近,如神气。韵与态义近,如韵致一致,意态也)。③ 因此我们所说的“气韵生动”,就是指画中万物的神态,要能够达到鲜活而灵动的程度。

“气韵生动”是一个绘画的概念,但后来也被广泛移植到文学中。气韵、韵味、神韵等都是以“韵”为基础形成的文学范畴,同时,也是艺术范畴,进而,成为美学的范畴。这些范畴,在推动中国古典美学的发展中发挥了非常巨大的作用。 “气韵生动”在“六法”中具有形而上的统领作用。中国传统文化中的“气”理论可以说是一种生机哲学或气化哲学思想,体现的是中国人对宇宙和生命的思考。对“气韵生动”的阐释也构成了现代美学的一道独特的美学景观,见仁见智,各有特色。较于西方着眼于真实地再现具体物象的模仿说,中国美学的元气论则着眼于整个宇宙、历史、人生,着眼于整个造化自然。中国美学要求中国画家不仅仅是模仿自然,更要进一步表达出形象内部的生命,要胸罗宇宙,思接千古,要仰观宇宙之大,俯察品类之盛,要窥见整个宇宙、历史、人生的奥秘。这也是“气韵生动”的要求。“气韵生动”是绘画创作追求的最高目标、境界,也是绘画批评的主要标准。还有艺术家认为“气韵生动”是宇宙元气的艺术体现,是气的节奏化、音乐化。中国人在天地的动静,四时的节律,昼夜的来复,生长老死的绵延等方面,感到宇宙是生生而具条理的。这生生而条理就是天地运行的大道,就是一切现象的体和用。 “气韵”,就是宇宙中鼓动万物的“气”的节奏与和谐。绘画有“气韵”,就能给欣赏者一种音乐感。六朝山水画家宗炳,对着山水画弹琴说:‘欲令众山皆响’,这说明山水画里有音乐的韵律。⑤

参考资料:

①

②

③

④