上海20名镇

来源:金玉米 编辑:月亮

时间:2014-02-08

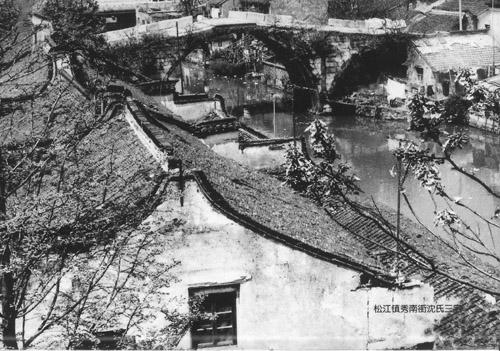

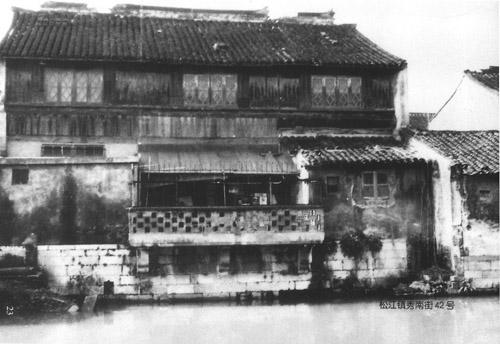

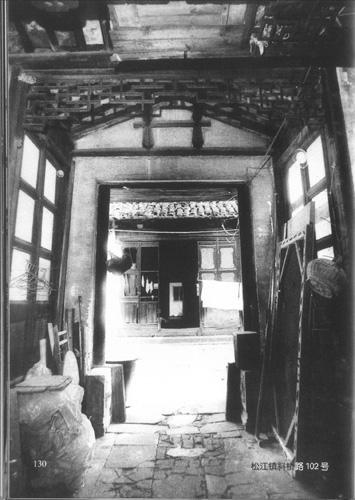

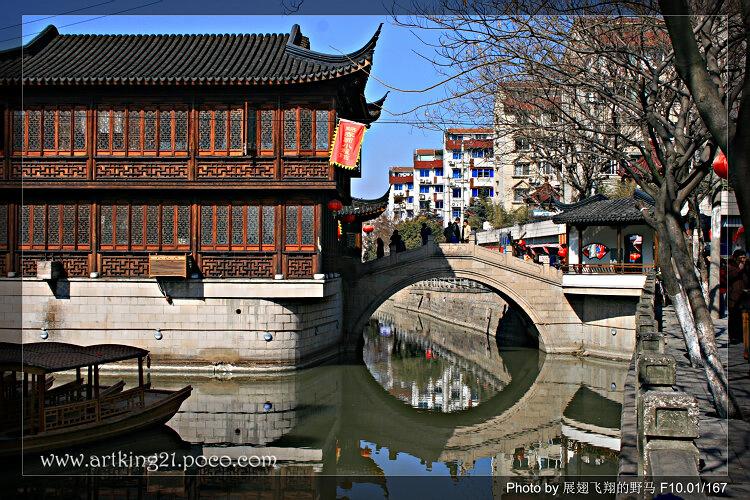

1、松江镇

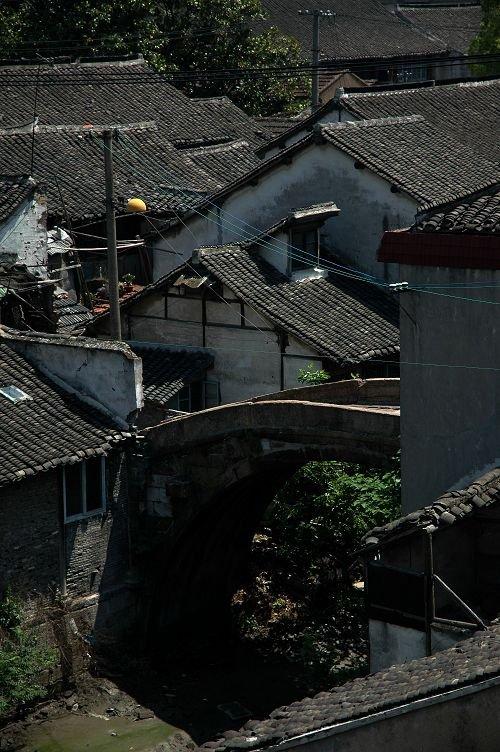

图:秀南街沈氏三家

松江镇位于松江县(区)中部,为沪杭铁路要站。镇区东至新洞泾港,南至沪杭铁路,西至古浦塘与东浜交会处,北至生生桥西北。四周和华阳桥、仓桥、五里塘3乡接壤。东西长约5.6公里,南北最宽处约2.5公里,总面积约8.4平方公里。

唐天宝十年(751年)至清末,华亭县、华亭府、松江府、娄县均设治于此。民国时期,松江县政府及江苏省第三、第四区专员公署皆设于此。解放后,为松江行政区专员公署(1958年撤)、松江县人民政府驻地。今镇人民政府设在人民北路。民国初期,该镇名华亭市、松江市,后改称城厢区、城区。民国36年(1947年)撤区,由县直辖。

该镇自唐宋以来,手工业、商业日益兴盛。明代,米粮业和纺织业十分发达,运输和加工等业随之发展。清末民初,米商云集秀野桥、仓桥、跨塘桥“三滩”和北门外、白龙潭畔一带,粮食年上市量达60~70万石(约5万吨)。镇上商业繁荣,抗日战争爆发后,屡遭日机轰炸,继又被纵火焚烧,十里长街大半变为瓦砾。解放后,城市面貌日渐改观,特别是1978年后,市貌更日新月异。

有全国重点文物保护单位1处(唐代陀罗尼经幢),上海市文物保护单位4处(方塔、清真寺、西林塔、砖雕照壁),松江县文物保护单位9处(侯绍裘、姜辉麟烈士纪念碑,吴光田烈士墓等等)。另有园林2处(醉白池、方塔园)。

2、泗泾镇

泗泾镇位于松江县东北部。镇境东西北三面与泗联乡毗邻,南面与洞泾乡接壤。全镇东西长约1.5公里,南北宽约0.5公里,总面积约0.75平方公里,其中水面积约占12.6%。因通波塘、外波泾、洞泾、张泾4条河流汇集于泗泾塘,故名。

该镇在元代中叶开始形成村落。元末文学家陶宗仪挈家来此隐居,在泗水之南构筑“南村草堂”;藏书家孙道明则筑“映雪斋”于泗水之北。元代后期始成集镇,称“泗泾里”。

明正德年间改称“泗泾市”。七宝徐寿出资沿蒲汇塘北岸构筑石桥9座,七宝、泗泾间交通遂便,镇的规模日益扩大。明万历年间(1573~1620年),泗泾塘上“普渡”、“福连”和“武安”3座3孔石拱桥相继落成,塘南塘北连成一片,市面日旺。

清代,石板街道两侧商店栉比,楼房对峙,镇上“百业辐辏,户口繁盛,街巷纵横,桥梁相望”。

现存古建筑两处:一是福连桥(俗称中市桥),在镇中部,跨泗泾塘,建于明万历年间,1986年全面整修。二是马家厅,在开江路158号内,为清初建筑。

3、嘉定镇

1

嘉定镇古称练祁市,因练祁河得名。置县时属春申乡。明正德年间易名州桥市。明万历至清康熙年间复称练祁市,属守信乡。清嘉庆以后,嘉定县以厂设治,练祁市别为一厂,时称城区或县城。

宣统元年(1909)举办地方自治,称城区,以外城河为界,领图9个,面积1.79平方公里,计1783户,9220人。民国3年(1914)改称城市。民国17年改称嘉定市。县城冠以嘉定为名,乃由此始。民国17年,设市乡行政局,嘉定市设局于城市。民国35年,称城镇,翌年改称疁城镇。

解放后设城厢镇,西境由外城河延伸至高僧桥,域境3.48平方公里,计2500余户1.2万余人。1949年改称城厢区。

4、南翔镇

南翔,古名槎溪。梁天监四年(505),建白鹤南翔寺于此,因寺成镇,遂以寺得名。

位于嘉定县境南部,距县城约12公里。明初,经济繁荣程度已为全县各市镇之首。嘉靖年间,屡遭倭寇焚掠,万安寺以南民房被毁殆尽。至隆庆、万历年间,逐渐复兴。镇上,布庄林立,成为全县土布业集散中心。

镇周围四乡所产的刷线布,又名扣布,光洁厚实,畅销远近。外省市商以徽商居多,携巨款来此收购土布。万历年间,因受无赖蚕食,徽商稍有避徙,景况一度衰落。

清初,人口增多,市场繁荣,花豆米麦,百货骈集,舟车纷繁,遂有“银南翔”之称。

南翔自明代以后,人文荟萃。明代有贡生14名,举人16名,进士10名;清代有贡生20名,举人19人,进士7名。富绅殷户竞相兴建第宅园林:宋代有1所。明代李流芳建檀园于北市,“经筑墙垣仅及肩,多穿洞壑注流泉”,时为南翔胜景;通判闵士籍建猗圆(今称古猗园)于东市,至今仍为南翔名胜。此外曾有计氏园(后改为来鹤园)、怡园、巢寄园、桐园等。明清两代计有园林20多座,故有“小小南翔赛苏城”之誉。

南翔颇多古迹,有南翔寺砖塔一对,在镇中心香花桥北堍,是建于梁天监年间的白鹤南翔寺仅存的遗物。1985年起修葺,至1987年重现风姿,基本恢复原貌。

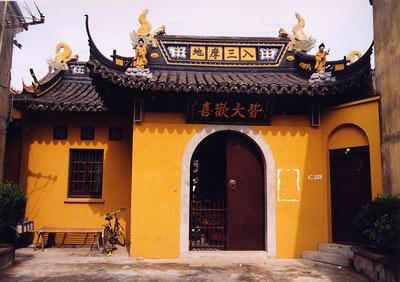

南翔寺尊胜陀罗尼经幢俗称经幢石,有2座,现坐落在古猗园的南厅和微音阁前,原对峙于南翔寺大雄宝殿前。一立于唐咸通八年(867),一立于唐乾符二年(875),是当年寺中的八景之一。1959年扩建古猗园时搜集整修于今址。

鹤槎山,是南宋建炎四年(1130)韩世忠由平江移军海上抗击金兵,在南翔驻军筑此烽火墩,作为信号联络之用。

5、真如镇

隶属普陀区。昔时境内河道纵横,桃浦纵贯南北,双浦(今新开河)、秦公浦及其分支流于境西,薛家浜及其分支分布于东北,梨园浜流于境东南。村落多傍水而居,村民以种植粮棉为主;自元代始,即以纺纱织布为其大宗副业,迄清代,真如的杜布年产达100万疋以上。

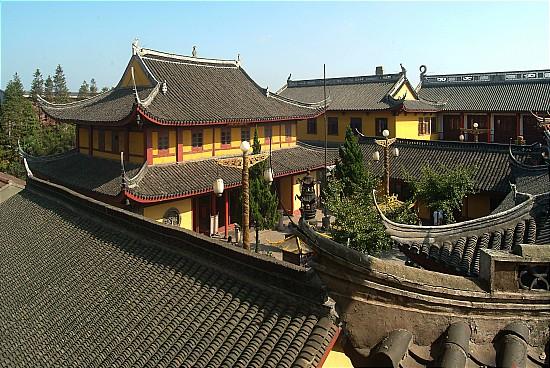

境南部的真如寺是元代建筑,因地处水陆交通要道,香火颇盛,寺周渐成集市,发展形成一大集镇,缘寺得名为真如镇。文革中遭到破坏,现已修整重塑佛像对外开放。

境内范庄,位于上海西站西侧,一二八淞沪抗战时,为十九路军临时军部所在地,宋庆龄等著名人士曾来此对十九路军抗日将士进行慰问。该旧址于八一三抗日战争中毁于炮火。1990年真如镇人民政府立碑纪念。

6、安亭镇

安亭镇,因古时有十里一亭之制,因亭得名。

位于嘉定县境西南,距县城13公里。明正德时已成集镇。南与青浦县、西与昆山县接界。

镇分南北两市,北市为大安亭,南市为小安亭。市街南北约0.5公里,东西约0.25公里,严泗桥以西为昆山县境(1952年划归)。明代在这一市街上有大小商店150多家,但2/3在嘉定地界。严泗桥中市最热闹,每天一市,贸易物以棉花、土布、米、麦为大宗。南宋嘉泰中,归姓安亭人创始药斑布,以灰药涂布染青后拭去,青白成纹,有山水、楼台、人物、花果、鸟兽等图案。至明清两代,又有棋花布、黄纱布、高丽布闻名。同时还盛产蓝靛。民国时期齐卢之战及日军入侵时,安亭几成废墟。

抗战胜利后,有店铺百余家。解放初有座商167家,从业人员292名,摊贩131户。

7、马陆镇

马陆集镇距嘉定县城6公里。因昔有马军司陆南大(南宋左丞相陆秀夫之子)居此,故得其名。元明以来,渐成集市。

8、龙华镇

镇以龙华寺、塔得名。

唐代属华亭县,宋代名龙华村,元代称龙华铺、龙华里,街市已初具规模。至明代建镇。明嘉靖三十二年(1553年)四月,被倭寇焚毁“市廛千余间”。清同治十三年(1874年),江南制造局创龙华火药厂,为境内有近代工业之始。至解放前夕,镇内先后建造龙华水泥厂、大明火柴厂、亚美无线电厂等10余家私营工厂,并有小型作坊百余户。

镇上商业的特点是一年靠一春,每年农历三月,龙华寺香汛、三月半庙会及三月桃花盛集于一时,香客、商贾、顾客和踏青赏花者纷至沓来,店铺生意兴隆。至1949年,共有烟杂点心等各类商店171家。

境内古迹纪念地较多。其中龙华寺为江南名刹,“龙华晚钟”早在明代就被誉为“沪城八景”之一。解放后,寺、塔多次整修,1979年恢复对外开放。每年农历除夕和公历岁末之夜,中外游客纷纷入寺撞钟。每年农历三月半龙华庙会在此举行。被国民党反动派屠杀的二十四烈士就义地为全国重点文物保护单位。1988年经国务院批准,现已改建为龙华烈士陵园的一部分。

9、七宝镇

七宝位于上海闵行区中部,现为建制镇,是个有着千年历史的古镇。

据史料记载,古镇七宝约形成于后汉时期,到宋初才略显规模,它的鼎盛是在明清两代。

“七宝”镇名的来历,与陆宝庵有关。据《松江府志》、《青浦县志》记载:“七宝故庵也,初在陆宝山。吴越王赐以金字藏经曰‘此亦一宝也’,因改名七宝。后徙于镇,遂以名。”陆宝庵原名福寿庵,为三国时东吴大将陆逊后裔陆机、陆云的家祠,原在靠近吴淞江的机山脚下,以后因水患而三移祠址,最后移至七宝时,大约是宋初之事。古时那位“一剑霜寒十六州”的吴越王钱鏐或许不明此寺的来龙去脉,在游谒时想当然地把“陆宝庵”说为“六宝庵”,于是才有了“此亦一宝也”的说法,寺名改为“七宝”,陆宝庵因而成了七宝庵,七宝庵自然就成七宝镇了。

有了“七宝”之名,好事者凑满“七样宝”使其名副其实。对七样宝的说法历来不一,以氽来钟、飞来佛、梓树、金字藏经、玉筷、玉斧、金鸡这种说法较为普遍。其中梓树确为千年古树,据说还是上海现存梓树中年龄最高者。铜钟系明永乐时铸,铁佛则为明万历年间铸造,均有数百年历史。金字藏经亦称金字莲花经,旧《青浦县志》有“墨色烨然,是唐物”的记载。上述四宝中,金字藏经现珍藏于上海市博物馆,铜钟原亦藏于市博物馆,古镇修复后已回到老家,现安放在新建的七宝钟楼上。铁佛像毁于“文革”之中,而梓树至今尚在现七宝二中校园内,因保护不善,自上世纪八十年代以后日趋衰竭,现已奄奄一息。七宝中的后三宝虽言之凿凿却无迹可寻,但从七宝的传说内容来看,似乎每一件宝物都和七宝的地方掌故有关,这显然是受到地域文化的影响。如玉斧和玉斧填塘桥的传说同建造蒲汇塘桥有关,金鸡和金鸡墩的传说同七宝人的劳作有关。

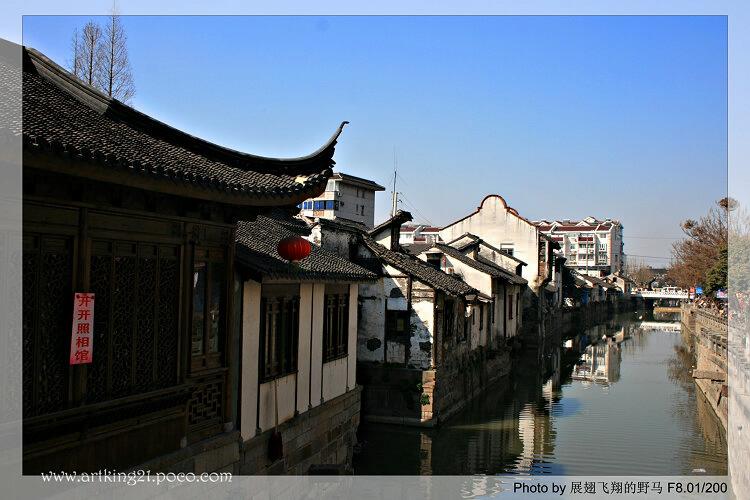

历史上七宝镇是个典型的江南水乡和重要的农村集镇。镇中横亘着自西向东的蒲汇塘,为太湖水系之一,镇东有南北向的横沥港,北接吴淞江,南接黄浦江。蒲汇塘和横沥港相交于镇中心,境内另有支河十余条,当年沟通市街的石桥就有27座之多。七宝的镇市,集中于蒲汇塘南北两条大街。当时的七宝镇上,遍布酒馆、茶楼、布店、粮行,人气很旺盛,一直维持着繁荣昌盛的局面。

在千年历史中,七宝出过几位有影响的历史人物。如明朝的工部郎中吕克孝,明万历二十五年丁酉乡试,时属青浦县人的他中了南京应天府解元,而上海县的徐光启同时中了北京顺天府解元。吕和徐同乡,同龄,又同年中举夺解,这不寻常的巧合被时人誉为“松郡两解元”,两位士子也由此结下终生友谊。现存于七宝镇北大街徐家弄内的解元厅,系当年吕克孝的居住处。另一位是徐三重,万历三年会试中进士,万历五年殿试以第一甲登科,任朝廷刑部主事。徐三重的爷爷徐寿,是建造蒲汇塘桥的筹建人之一,他的伯父徐泮,曾铸造铁如来佛像,供于南七宝寺。旅居法国的当代雕塑家张充仁先生也是七宝人。他创作的茅盾、齐白石、马相伯以及法国总统密特朗等中外名人塑像,广受好评。

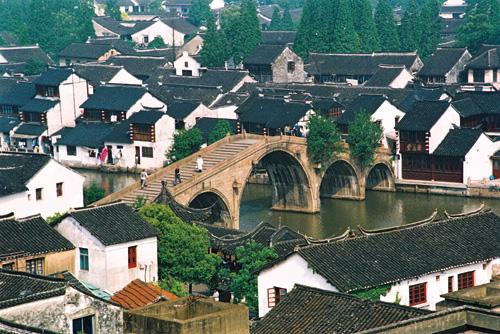

10、朱家角

朱家角镇位于青浦镇西6公里处,淀山湖东。旧称珠溪镇、珠街阁。镇于明万历年间形成,初名朱家村,后因商业日盛,至清末民初遂成大镇,为周围四乡百里农副产品集散地。镇区东起南港大桥,西至接秀桥,北滨大淀湖,南靠青平公路,面积1.25平方公里,形如折扇面。镇内河港交错,现有桥梁30座,为江南水乡集镇。

镇以北大街、大新街、漕河街为商业中心,旧有“长街三里,店铺千家”之说。民国时米市极盛,青角薄稻米名满遐迩,其时漕港两岸的米厂、米行、米店就有百多家。每届新谷登场,河港几为米船所壅塞,其盛况可见。

镇上有横跨于漕港上的明代建筑五孔石拱桥放生桥,造型优美,极为壮观,是上海地区最古老的石拱桥之一。西北有马氏课植园,亭台楼阁,风格各异,布局稀疏得体,有望月楼、五角亭、逍遥楼、宴会厅、打唱台、书城、书画廊等建筑。还有城隍庙、共青公园等处胜迹。镇西滨淀山湖,离大观园游览区极近,又以水乡集镇风光吸引中外游客。

著名土产美味醉蟹、鳝燠面、五香熏鱼、卤汁豆腐干等。

11、吴淞镇

吴淞镇,上海市钢铁工业集中地,上海港主要对外贸易装卸作业区所在地。

位于市区北部,距市中心约18公里。北临长江,扼黄浦江入长江口,南到张行、军工路、西靠沈师浜,北至泰和路,面积6.19平方公里。有淞沪铁路通达市区,并有蕴藻浜沟通黄浦江及附近内河水网,水运方便。原为宝山县属镇,1988年9月后为宝山区辖镇。

老镇区建筑密集,周围建有海滨、长征、桃园、上棉八厂等居民新村。境内淞兴路为百年老街,集中了商店、电影院、文化馆、图书馆、中小学、医院等设施。

吴淞有客轮通崇明、长兴、横沙诸岛;有长途汽车通宝山、嘉定及江苏省,并有多条公交线路通往市区。镇北吴淞口为黄浦江入长江口,是上海与长江出海门户,明清以来,历为戍守要地,有1842年鸦片战争时期清水师提督陈化成率军抗击英军入侵时所筑炮台遗址。

12、罗店镇

罗店镇位于宝山县境西北部,东靠罗溪路,西沿沪太路,北至练祁河,南至月罗路。镇区为罗店乡的东南弄、罗溪、金星村所围绕,总面积2.32平方公里。

罗店在元至正年间(1341~1368年)因罗升在此开店形成集市而得名,练祁河横流该镇,也名罗溪。明代前期已成大镇,为当时嘉定县七镇五市之首,货物集散以棉花、棉布为大宗。清末民初该镇三里长街该镇历代人文荟萃,明、清二代有7人考中进土,22人考中举人。现代有潘光旦、曹孚等专家学者,在国内外知名。清道光二十一年(1841年)创设罗阳书院,光绪三十一年(1905年)兴办新学,创设罗阳两等小学堂。有商铺六七百家,有典当、花行、米行、布庄、酱园、锡箔庄等业,每日三市,市面繁荣,四乡来客,车船不断,为全县最大的市镇,有“金罗店”之称。“三湾九街十八弄”有居民5万以上。每年元宵节、端午节、“三月廿八”等灯会、庙会期间,八方来会,人流如织,花炮锣鼓之声通宵不绝,龙舟竞渡更是热闹非凡。

镇区地处太、嘉、宝三县通衢,历史上屡遭兵灾。

镇区尚存有古建筑2处:建于明正德、嘉靖年间(1506~1565年)的玉皇宫正殿真武阁和清代布长街古建筑群。

13、江湾镇

江湾以虬江蟠曲于此而得名。据《宋史》记载,韩世忠曾驻中军于此,是个有上千年历史的古镇。

该镇在宋代已成市集,且是上海地区的重要港口。明嘉靖二十三年(1544年)倭寇袭扰,全镇被毁。后以保宁寺为中心,逐渐恢复成镇,清道光二十三年(1843年)上海开埠后,南境紧靠上海租界,外商竞相来此租地办厂,市面日趋繁荣。光绪二年(1876年)淞沪铁路从上海筑至江湾镇,正式营业,更促进了境内工商业的发展。至清末民初,全镇有大小商铺300多家,以秋季棉市为最盛。编结手工业,日益兴旺;棉织、酿造、化工等厂相继设立,其中模范工厂橡胶工场为全市第一家橡胶厂。

此外,镇东辟有跑马厅(万国体育会),吸引沪上众多游人;中国妇孺会、仁德所、游民习艺所等社会福利团体麇集镇上;劳动大学、立达学园、持志学院、文治大学等高等学校也相继在境内开办。这是全镇工、商、文化事业的鼎盛时期。但在30年代连遭“—二八”、“八一三”两次淞沪战争,建筑物大部焚毁。

14、惠南镇

惠南镇原名南汇城,城建于1386年(明洪武十九年),城内为镇区,城外为乡村。城墙高2丈,顶宽1丈,呈方形,四面各长约1公里,是当时我国东南沿海守御所之一,名守御南汇嘴中后千户所,属金山卫管辖。1726年(清雍正四年),本县建县定县治于此后,即改名为城厢镇。

惠南镇之名启用于1934年本县实行保甲制之后,以“有惠于南汇”之意而得名。

惠南镇区原以南汇城的城墙为界。城的中心为鼓楼,由此中心辐射走向东(观海)、南(迎勋)、西(听潮)、北(拱极)四门,各筑有一条宽约2米的石条砖块街,即东、南、西、北大街,十字交叉于城的正中,人称“十字街”,是全镇的主街。当时,全城除这4条主街外,尚有曲折狭窄的里弄约30余条。

15、周浦镇

位于南汇县西北地区,距县城约24公里,距上海市区人民广场约24公里。

周浦别名有澧溪、杜浦、储里、华谷里、曹家弄、七家村等。南宋绍熙《云间志》记载:“永定禅院在周浦村”,这说明周浦在800多年以前已建有相当规模的寺院了。正式称“周浦镇”始于明弘治年间,《弘治上海县志》地图上已标明有“周浦镇”字样。

南汇建县后,周浦镇一直是本县重要的集镇之一。民国初年实行地方自治时,周浦曾设“市议事会”。1927年,设“周浦市行政局”。1949年5月,本县解放后,曾一度设周浦市。1951年11月后,改为周浦镇,为县直属镇。镇区主要街道有:中大街、河浜路、军民路、东大街、西大街、竹行街、椿樟街、船厂街、东八灶街、南八灶街、衣庄街、金龙街、年家浜路、关岳路、龚家弄、小云台街、陶家弄、天一堂弄、太平弄、刷布街、北油车弄、南油车弄等30余条。

文化教育历来发达。宋代著名诗人储泳曾寓居老死在这里。清代浦东著名的女诗人冯婉卿等也是这里人。清末,新学兴起。1907年,镇人朱世新发起创办知本小学堂。

16、奉城镇

奉城镇呈方形,北枕浦东运河,东至川南奉公路,南至曙光中学和汽车站,西达新奉公路,东西长2.28公里,南北宽1.12公里,总面积1180.5亩。

据元代徐硕《至元嘉禾志》等记载,该地原名青墩,又名墩明,因海寇来犯时,墩上举火为号,因此得名。宋神宗元丰元年(1078年),地设青墩盐场,后绿树成荫,改称青林。南宋乾道八年(1172年)筑里护塘后,盐民、渔民群居,渐成村落,青林遂改名青村。明洪武十九年(1386年),筑青村城堡御倭,置守御千户青村所。明正德年间,改称守御青村中前千户所。清雍正四年(1726年)建县时,县署初居南桥,雍正九年迁青村所城,从此奉贤县城一名代替青村所城。民国元年(1912年)县署复迁南桥后,该地为城厢、城市建制,设有县司法署。后设区、镇公所和奉城坊等行政机构,辖区广至今头桥、分水墩、东新市、蔡桥、梁典、周家弄和塘外一部分。

古城筑有城墙。明正德《松江府志》载:“青村城在金山城东一百里,周围六里,高二丈五尺。池广二十有四丈,深七尺余。城门四,上各有楼,外各有月城楼四,敌台十有一,箭楼二十八”。

清光绪《重修奉贤县志》载:“周围六里,高二丈五尺,雉堞一千七百六十六。旱门四:东曰朝阳,西曰阜城,南曰镇海,北曰拱辰,其上各有丽谯。入城皆陆地,故无水门;外有月城四座,窝铺一百三十座”,县署,清雍正十年(1732年)起建,有照墙、仪门、大堂、二堂、燕室及牢狱等。文庙,清乾隆二十五年(1760年)建,有万仞宫墙、棂星门、泮池、大成殿,东附建学署等。言子祠,清道光十五年(1835年)建,有头门、道南学舍及附惜字局等。肇文书院,清嘉庆十年(1805年)建,有照墙、头门、仪门、讲堂及文昌阁等建筑。城隍庙,明洪武十九年建,有照墙、头门、仪门、歌台、大堂、二堂、寝宫等。万佛阁,明化建,有大殿、楼阁等建筑,环垣踞堞,戍楼屏前。此外,还有魁星阁、同善堂、先农坛、武庙等明清古典建筑。

奉城街呈“十”字形,有东街、南街、西街、北街之分。旧时大街之北又有一街东西绵亘,曰奉贤街,后称古游里,相传子游曾到此,故名。

民国26年(1937年)11月,奉城遭日军炮轰,古建筑精品县署、文庙、学署、书院及部分城垣毁于一旦。镇内建有多处日军暴行碑记,是日本帝国主义侵华的铁证。

曙光中学旧址和李主一烈士纪念碑为县级文物保护单位。

奉贤古城墙,今留有拱辰门月城城墙一段,在西北角高土墩下还埋有约40米长的明代城墙。

奉城万佛阁尚存,大殿结构较完整,雕刻具有明代艺术风格。

17、朱泾镇

朱泾在元、明时代已成镇。镇以河道朱径(因东汉时朱冶俸邑而名)得名。18世纪末金山县治移朱径镇,遂成为县治所在地。解放后,朱径镇为县人民政府所在地。

元至元十四年(1277年)置大盈务。明洪武年间(1368—1398年)置申明亭及课务局。清乾隆二十四年(1759年),县署由金山卫移治朱泾镇,筑城未果,于乾隆三十三年还治金山卫。嘉庆元年(1796年),台风毁县署,再次移治朱径。县署设于青龙里;儒学训导署和文庙设于文明里;典史署设于西亭桥西;把总署设于西林寺。

朱径镇成为县治,将近200年。

清代,朱泾镇地区分别属于枫泾乡三保和胥浦乡四保。民国元年(1912年)称朱径市。民国18年分为东林、西林、公续三镇,隶朱径区。民国24—25年间,一度称金山镇,仍隶朱泾区。1951年5月,改为县属镇。

朱泾镇外围有掘石港、秀州塘、胥浦塘,是北上松、沪,西下嘉、杭的水上交通枢纽,但陆上交通闭塞。民国26年(1937年)建成松枫公路,陆上交通有所改善,后又被日军毁坏。解放前夕,国民党溃军炸毁金山大桥,朱泾镇对外陆上交通受阻。解放后,修通松枫、金张公路,成为沪、浙交通要道。设于朱泾镇的金山公交中心站有7条公交线路:西通枫径、嘉兴、杭州;北抵松江、青浦;东北越浦江直达上海;东经南桥至闵行和川沙、南汇;东南达上海石化总厂、平湖、海盐等地。

清代只有东西并行的两条主街,以市河为界,北称上塘,南称下塘,上下塘又各分为东市和西市。据清嘉庆《朱泾志》载,当年市河以北有翰中里、凤翔里、惠民里、龙渊里、济众里、归源里和程家阁、永昌巷;市河以南有三元里、广福西里、广福东里、环照里、文明里、南汇、西汇、驳岸、王家村、蟠隐里、文殊浜、顾家湾、太平巷。民国期间,里巷名称大多消失,出现了三官弄、苏家弄、西杨家弄、东杨家弄、戚家(财神)弄、观音弄、道院弄、小弄(口)、大弄(口)和永昌巷等一批新的弄名。解放后,街道变化较大,原来的上塘街分为东林街、西林街;下塘街分为仓桥街、新汇街、广福街和南横街。从50—60年代,疏浚市河、拓宽主街、翻建部分铺面,使市容初步改观。

镇上最早的学校——柘湖小学堂,建于光绪二十九年(1903年)。

元代,朱泾已成为棉纺业集镇和粮米集散地。由于盛产细布,集中了一批染坊、端布坊和铁木业作坊,有“朱泾锭子吕巷车”之誉。诗人程超曾作诗描述当时棉纺业之盛:“鳞比人家纺织勤,木棉花熟白于银。邻家买得尤家锭,缫出丝丝胜绮纹”。并由于四乡盛产稻米,镇上米行米厂林立,商业繁荣。自上海开埠,现代纺织业兴起,朱径等地的手工纺织业衰落。解放初,全镇仅有碾米厂8家、印刷厂2家、电灯厂和石灰窑各1家。

明代商业已发达,明末赵慎微诗:“万家烟火似都城,元室曾经置大盈,估客往来都满载,至今人号小临清。”清时称朱径“烟火稠密,商贾辐揍”。民国10年(1921年),已有商会和同业公会,并有万鼎顺、万同昌、协兴泰等有名的大商号20多家。抗日战争时期,日军入侵,商市一度萧条。抗战胜利后又趋兴盛,有商号438家。

18、枫泾镇

元至元十四年(1277年)置大盈务。明洪武年间(1368—1398年)置申明亭及课务局。清乾隆二十四年(1759年),县署由金山卫移治朱泾镇,筑城未果,于乾隆三十三年还治金山卫。嘉庆元年(1796年),台风毁县署,再次移治朱径。县署设于青龙里;儒学训导署和文庙设于文明里;典史署设于西亭桥西;把总署设于西林寺。

朱径镇成为县治,将近200年。

清代,朱泾镇地区分别属于枫泾乡三保和胥浦乡四保。民国元年(1912年)称朱径市。民国18年分为东林、西林、公续三镇,隶朱径区。民国24—25年间,一度称金山镇,仍隶朱泾区。1951年5月,改为县属镇。

朱泾镇外围有掘石港、秀州塘、胥浦塘,是北上松、沪,西下嘉、杭的水上交通枢纽,但陆上交通闭塞。民国26年(1937年)建成松枫公路,陆上交通有所改善,后又被日军毁坏。解放前夕,国民党溃军炸毁金山大桥,朱泾镇对外陆上交通受阻。解放后,修通松枫、金张公路,成为沪、浙交通要道。设于朱泾镇的金山公交中心站有7条公交线路:西通枫径、嘉兴、杭州;北抵松江、青浦;东北越浦江直达上海;东经南桥至闵行和川沙、南汇;东南达上海石化总厂、平湖、海盐等地。

清代只有东西并行的两条主街,以市河为界,北称上塘,南称下塘,上下塘又各分为东市和西市。据清嘉庆《朱泾志》载,当年市河以北有翰中里、凤翔里、惠民里、龙渊里、济众里、归源里和程家阁、永昌巷;市河以南有三元里、广福西里、广福东里、环照里、文明里、南汇、西汇、驳岸、王家村、蟠隐里、文殊浜、顾家湾、太平巷。民国期间,里巷名称大多消失,出现了三官弄、苏家弄、西杨家弄、东杨家弄、戚家(财神)弄、观音弄、道院弄、小弄(口)、大弄(口)和永昌巷等一批新的弄名。解放后,街道变化较大,原来的上塘街分为东林街、西林街;下塘街分为仓桥街、新汇街、广福街和南横街。从50—60年代,疏浚市河、拓宽主街、翻建部分铺面,使市容初步改观。

镇上最早的学校——柘湖小学堂,建于光绪二十九年(1903年)。

元代,朱泾已成为棉纺业集镇和粮米集散地。由于盛产细布,集中了一批染坊、端布坊和铁木业作坊,有“朱泾锭子吕巷车”之誉。诗人程超曾作诗描述当时棉纺业之盛:“鳞比人家纺织勤,木棉花熟白于银。邻家买得尤家锭,缫出丝丝胜绮纹”。并由于四乡盛产稻米,镇上米行米厂林立,商业繁荣。自上海开埠,现代纺织业兴起,朱径等地的手工纺织业衰落。解放初,全镇仅有碾米厂8家、印刷厂2家、电灯厂和石灰窑各1家。

明代商业已发达,明末赵慎微诗:“万家烟火似都城,元室曾经置大盈,估客往来都满载,至今人号小临清。”清时称朱径“烟火稠密,商贾辐揍”。民国10年(1921年),已有商会和同业公会,并有万鼎顺、万同昌、协兴泰等有名的大商号20多家。抗日战争时期,日军入侵,商市一度萧条。抗战胜利后又趋兴盛,有商号438家。

18、枫泾镇

枫泾镇古名白牛村。宋熙宁间,受苏拭等人推崇的陈舜俞滴官隐居于此,时人以其清风亮节,改称清风径;又以其地多荷池,别名芙蓉镇。

元代成镇,并建巡检司署。明宣德五年(1430年)起,镇分南北,南镇属嘉善,北镇归华亭治理。民国时期设枫泾区,为松江县辖境,1966年10月,划归金山县。

枫泾镇地处沪、浙通道,为水陆交通枢纽。宋置水驿以通秀州。清宣统元年(1909年),沪杭铁路于此设二等站,民国26年(1937年)通公路。今松枫、朱枫公路在镇东南与沪杭铁路相交。

枫泾为商业重镇,是金山、嘉善、平湖、松江、青浦五县通道和物资交流中心。元设白牛务,镇上有商铺200余家。明洪武间设课税局。明清两代商贾汇集,市场兴旺,为华亭县西部繁华之地。清康熙初,里中多布局,染端匠达数百人之多,全镇仅经营土布店肆就有几十家,所产“枫泾布”,质地牢固,价廉物美,闻名江南数省。民国期间一度曾销往福建、台湾及南洋诸地,素有“买不完枫径布,收不尽魏塘纱”之誉。《续修枫泾小志》录有金景西诗,描述其地风物:“白牛塘上酒旗中,南北长桥卧彩虹。烟寺晓钟焦叶雨,水楼晴槛落花风。衣冠文物声名蔼,舟揖渔盐利泽通。”

枫泾薄稻在上海素负盛名,清代米麸业久居松江府首位;苗猪、耕牛集市兴旺,为江、浙边缘主要集散地。解放初,粮食、土产、百货三大公司在镇上设分支机构,并设银行营业所。50年代中期,凭籍优质猪种——枫径猪,逐步形成上海郊县最大苗猪市场。苗猪交易兴旺,年均上市量十万余头。每临清晨,河埠停泊农船多达数百条,集市贸易繁荣。“丁蹄”、“状元糕”、“豆腐干”为枫泾三大特产。枫泾“丁蹄”在沪、浙一带享有盛名。宣统二年(1910年)获南洋劝业会银质奖,后又获巴拿马国际博览会金质奖,民国期间曾制罐头远销国外。解放后一度停产,1985年开设枫泾土产商店,恢复“丁蹄”等传统产品。

枫泾镇旧时街道密集,商业繁荣。清咸丰十年(1860年),清兵和太平军激战,大批房屋被焚毁。抗日战争期间,日机轰炸,全镇三分之二房舍化为瓦砾,市镇衰落。

枫泾历史悠久,人才辈出。明有工诗善画并任太医院御医的陈以诚,清有状元蔡以台及内阁学士兼礼部侍郎谢塘。近代有医术高超、医德高尚的外科医生陶艺生。民国初期有被誉为“围棋国手”、建国后任上海围棋学校校长的顾水如。

民主革命时期,曾发生“枫泾暴动”,共产党员陆龙飞、袁世钊在斗争中英勇牺牲。

旧有海慧寺、城隍庙、乐、寂景、平社等名胜古迹,今俱毁。

镇南有致和桥(圣堂桥),建于元致和年间。镇西有占地60亩的枫泾公墓,是沪郊四大公墓之一。

19、川沙镇

明嘉靖三十六年(1557年)筑堡城于八团镇地(今县城),城内设置守堡千户公署、百户所、军器库、把总司署、抚按行台、演武场、城隍庙、社学、下沙二三场署及南跄、三林两巡检司。又置附堡营田,营房建在西门内真武台右边。北门白漾口和小教场有营房基地。

清乾隆二十四年(1759年),改松江董漕同知,为海防清军同知,移驻川沙城。嘉庆十五年(1810年)置川沙抚民厅。厅署于城东南角,另有参将署、守备署、司狱署、二三场署、火药局、军装局以及漕仓等设施。观澜书院、文昌宫位置在抚民厅署南面,城内还有正阳等15座桥,真武台等10余处庙堂。辛亥革命后设置县公署。民国16年(1927年)改为县政府。民国年间,县公署(县政府)在县署街(今新川路东端)。下沙场署在场署街,公安局在石皮街。城内还有孔子庙(今川沙中学教学大楼址)、民众教育馆、育婴所(今北门集市贸易地)、中山公园(今废)、县商会(天主堂东)、至元堂(天主堂西北侧)、公立小学校(今城厢镇小学)等。

明嘉靖三十六年(1557年)朝廷从里人乔镗、王潭之请,兴筑川沙城。九月始筑,十一月竣工。城周围四里,高二丈八尺,阔三丈有余。门四,堞楼如之,东门名镇海,西门名太平,南门名迎瑞,北门名拱极,月城四,雉堞三百七十二垛,炮台十二座,吊桥四,濠阔一十二丈,深一丈五尺。仰德祠碑记载:“城成,而倭舶东西海中者,不敢复措意。”长洲文徵明撰新建五城记文中谓:“凡厥庶民,昔也朝夕悄悄不能自保,今则怗然恃以无恐矣。”

川沙城历代几经修葺。明万历二十一年(1593年)淫雨,城门圮,王潭之孙王乾昌捐修。清康熙二十二年(1683年),建城后一百二十多年,受风雨侵蚀,城墙剥落有损,上海知县史彩再修。乾隆三十七年(1772年)又经百年,城垣多圮,南汇知县成汝舟捐款整修。嘉庆十五年(1810年)抚民同知高伯阳重修。此后,虽每届年终或来岁春间,须将上年有无坍损情形查造册结,详报备案,但都因经费未核作罢。同治八年(1869年)册报,除城门埃楼外,均坍七十余丈,十三年蔡锡晋、吴洽请详修,未果。至光绪四年共坍七十余丈,十二年坍至一百余丈,均以费巨,不予维修。

民国初期已坍之城砖,被收拾充作修砌城内街道,修城之事无人过问。民国11年(1922年)11月,因财政支绌,各县教育经费急需设法维助,江苏督军齐燮元令行各县,城墙除军事需要或保留古迹外,其余拆除的砖石基地等项尽数拨给充实教育经费。民国14年(1925年)经召集城市各公团协议,一致赞成拆城,并由教育局行文呈准县署,留东南城角一段,保存魁星阁古迹,并为县城小学设置园林,其余城垣,即动工开拆。

“浦东文化在川沙,川沙文化在内史第”。“内史第”坐落于上海浦东川沙镇兰芬堂74弄1号,是一座三进院落的清代江南名宅,此处原为清咸丰九年名人沈树镛所建,因其官至内阁中书,故得名“内史第”。一个“内史第”,曾先后走出了宋氏三姐妹等宋氏家族成员。

今城厢镇小学尚存东南城墙一角,列为县级文物保护单位。

20、高桥镇

高桥,又名翁家桥,跨黄潼港(始建年不详,同治年间重建),桥不高而名颇著,镇以桥得名。

镇东北一公里处有清浦镇,清初清浦港淤积,集市南移,遂兴高桥镇。镇处黄浦江下游,位于县境的西北隅,距县城西北20.5公里,为县直属镇之一。镇呈“凸”字形。

高桥地区,原属昆山县临江乡,南宋嘉定十年(1217年)改属嘉定县。元、明隶属不变。清初高桥镇属依仁乡,仍隶嘉定县,雍正三年改隶宝山县,乾隆二十四年曾设宝山分县县署,宣统二年属高桥乡。民国17年属高桥区隶上海特别市。建国初,仍属高桥区隶上海市。1956年属东郊区,1958年属浦东县,1961年并入川沙县。

高桥镇文物古迹有:

明永乐帝御碑,现存高桥中学校园内,并建亭为护(右图);

双井,古高桥拆除后,旧址北堍建双口井得名。

民国17年《迁桥筑路记》石碑1块,现存上海市文物保管委员会。

上一篇:史上最全的上海人文徒步路线

下一篇:细数上海那些百年地标性建筑