纯正港味TOP50 你有幸吃到过哪些?

| 吃过几家茶餐厅就以为了解香港美食?那你就错了,港式传统美食的种类平常在茶餐厅里不会特别全,有一些美味只有在香港细细寻味才能吃的到,如果这些都没吃过,那真的不算吃过港式美食,不算到过香港。 1、经典中经典 - 辣鱼蛋

据02年8月8日《苹果日报》报道,香港人每日吃掉55公吨,约375万粒鱼蛋,是学生最喜爱零食的第一位,足见鱼蛋的地位。 2、绝版瓦砵 - 砵仔糕

砵仔糕本来是用瓦砵头盛载,近年早已绝迹。 3、日卖500底 - 鸡蛋仔

五十年代鸡蛋仔已经出现。当年小贩都用炭炉,手持两块重重的生铁,夹 蛋浆烧。近年的鸡蛋仔已转用石油气炉,铁夹也轻了。 4、明星至爱 - 鱼肉烧卖王

绝对有理由相信鱼肉烧卖的受欢迎程度远高于正印蟹皇烧卖。 5、臭名远播 - 臭豆腐

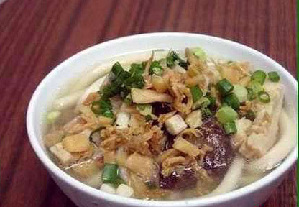

本来是浙江绍兴的传统小食,在上海一带处处可见。臭豆腐之所以奇臭无比,全靠把厚豆腐连「臭卤」(发酵液)及水分,放入密不透气的容器内发酵而成。 6、廉价富豪 - 碗仔翅

碗仔翅虽不是真鱼翅,但起源却真的来自鱼翅。四五十年代在庙街榕树头一带,街边档用俗称「倒馊水」,即酒家食剩的翅头翅尾,开豆粉水、落味精、豉油等去卖。今日的碗仔翅当然已由铺头自己煲自己调校,没有鱼翅,却有粉丝 7、三点三 - 菠萝包

菠萝包因有块凹凹凸凸似菠萝的脆皮而命名,由细路食到而家,是香港人至爱的面包。 8、爽甜 - 猪皮萝卜

猪皮萝卜是五十年代街头哪喳面的传统 。五十年代香港经济未起飞,哪喳面一毫子有交易,又平又饱肚,大受工厂妹欢迎。 9、港式甜薄饼 - 糖葱饼

在香港至少有八十年历史,它之所以叫糖葱饼,因夹在薄饼的糖有如一段段葱白,是几十年前小孩子的平价零食。 10、松化香甜 - 蛋挞

蛋挞陪住我们几十年,相信好多人小时候都梳过「蛋挞头」发型,可知几深入民心。 11、失传手制 - 芝麻卷

又名「菲林卷」,是七八十年代在各大茶楼红极一时的压轴甜品,近年已买少见少。现在有都是工场大量生产的货色。 12、香甜暖胃 - 煨番薯

从前中国村人常把番薯放入灶内,用刚熄灭的柴火灰炉将番薯煨熟。香港四五十年代街边煨番薯亦是以柴火放在大圆铁桶内煨,其后才用火力较持久的炭取代。 13、贫穷产物 - 猪油渣面

猪油渣即是以肥猪膏炸出猪油后剩下的渣,以前的人舍不得丢便用作煮面,是贫穷年代的产物。 14、名人捧场 - 沙翁

沙翁是很多人小时候的早餐之一。泰昌的沙翁外脆内软,掰开会见 面有很多气泡,难怪松软如棉。老板欧阳先生说秘诀是用滚水搓粉,炸时面粉自会松开,口感便软熟。 15、极浓 - 热蔗汁

三四十年前,街头热食之一是热蔗。在冬日街头,则一人一杯热蔗汁,暖在心头。 16、冬天必食 - 炒栗子

炒栗子本是天津的街头小食,五六十年代许多北方人南来香港,炒栗子便传到香港来。 17、暖笠笠 - 热粟米

热粟米差不多是冬天的指定小食。粟米最佳做法是蒸,用蒸气把粟米蒸熟,粟米的水分和营养便不致流失。现代人贪快,很多以烚代蒸,甚至把粟米斩成小碌。 18、赌仔至爱 - 马仔

香港六十年代赌马已大盛,马迷流行一句「食马仔,赢马仔」的意头口号,马仔更成普罗大众的至爱零食之一。其实马仔叫「萨其马」,本是喇嘛点心,在清朝时传入中国。起初马仔常见于北京的点心铺,后来才渐渐传到广州及香港。 19、用靓土鱿 - 咖喱鱿鱼

童年时吃咖喱鱿鱼会到凉茶铺。 20、清香软滑 - 香蕉糕

小时家穷,吃不起矜贵的燕窝糕、云片糕,只好吃香蕉糕。记得廿年前旺角花园街水静鹅飞时期奇趣已有得卖,一大盆香蕉糕摆在门前,足足二三百件,一个早上已卖光。 21、咸甜有致 - 麦芽糖夹饼

22、看戏前必扫 - 卤味

童年时看电影,入场前必扫一两串。做法是将生肠、鱿鱼、鸡肾、鸡脚等弄熟,染上红色素,切起串好就卖。没秘诀没难度,好或坏取决于新鲜。 23、永不过时老饼 - 老婆饼

24、白粥最佳配搭 - 油炸鬼

油炸鬼可追溯至中国宋朝,民间痛恨秦桧害死岳飞,故取下油锅落地狱炸之的意义,由于忌讳「桧」字,便以同音「鬼」字代替。而油炸鬼多以两油条并列,意谓秦桧夫妻二人。 25、烟韧软熟 - 糖不甩

26、奶味香浓 - 富豪软雪糕

孩童时最爱听到「叮叮叮铃」的雪糕车声,一听便知有雪糕食。富豪软雪糕33年来都只供应云呢 单一味道。 27、改良版 - 狗仔粉

28、日日新鲜即制 - 花生糖

花生糖原是潮州的民间小食。后来超市及士多出现已包装的花生糖,渐渐便取代了这种街头小食。 |

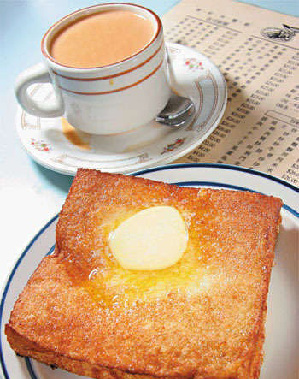

29、高档下午茶 - 西多士

这种由法兰西多士传来的小吃,来到香港有两个版本,一个是以咖酱做馅,蘸满蛋浆炸香,再拌牛油食。另一个则是无馅多士,蘸蛋炸后跟牛油炼奶同吃。

30、战时小食 - 炸两

广州于1940年沦陷,在广州泮塘乡有家小茶居名「嚼荷仙馆」,点心师傅为应付当时的物资短缺,便想出让食客花最少钱,但同时可吃到肠粉及油炸鬼两款美食,创造了炸 。就是将隔夜油炸鬼,用热辣辣的肠粉包起来,一出竟大受欢迎,后亦流传至香港。

31、硕果仅存 - 砂糖夹饼

这种在平底镬形锅中煎的夹饼,据说是源自马来西亚,五六十年代曾经盛极一时。可是这种怀旧小食近十年已销声匿迹,现在只有在维园遇到这个不定时出没的老伯,才有机缘享口福。

32、 五香熟花生

几十年前的人爱吃五香烚花生多过脆口的花生。现在走在街上间中都会见到有五香烚花生卖,但以合发的最似样。

33、香甜松化 - 皮蛋酥

皮蛋酥以皮蛋做馅,在嫁女饼中蛋象征新婚娘子能开枝散叶。由于孕妇多吃酸姜皮蛋,故最初皮蛋酥是以莲蓉包 酸姜和皮蛋的。到六七十年代,人们的口味开始喜欢只以莲蓉加皮蛋来吃,便渐渐淘汰了传统的皮蛋酥。

34、滑不溜口 - 豆腐花

有一千年历史的豆腐花很可能是中国最古老的甜品之一。由从前用箩吊 嗌卖,到后来有豆品厂自己制造,再发展到凉茶铺、糖水铺都有得食。

35、劲香 - 煨鱿鱼

最怀念从前在戏院门口的煨鱿鱼档,香味隔条街都闻到。从前还是用炭炉煨,带鱿鱼香之余还有朕原始的炭烧味。可惜今时今日用电炉已失风味。幸好烟韧的口感和浓郁的鱿鱼味仍在。

36、传统新派兼备 - 大菜糕

四五十年代,没有杨枝甘露、芒果布甸的时候,大菜糕是最平民化的甜品,屋 士多一定买到。当时的大菜糕是鸡蛋形状,以双手拿 鸡蛋壳盖住大菜糕液体,再雪冻而成,卫生程度欠佳。现在也找不到了。

37、真人show - 龙须糖

原名银丝糖,传说是宋代皇帝喜爱吃的其中一款甜点。因为龙代表皇帝,而糖表面又有一层层似龙须鬓的糖丝,所以亦有龙须糖的称号

38、白净版松糕 - 白糖糕

话说明朝时顺德伦教有个小贩姓梁,蒸松糕时失手,粉质下坠,松糕不松。但人人皆食后都觉清爽腻滑,结果很快售罄。梁将错就错改以白糖炮制,蒸出晶莹洁白的「白糖伦教糕」,后称白糖糕。

39、女生必点 - 棉花糖

在香港至少有半世纪历史,早廿年前在戏院或游乐场如荔园都轻易找到这些棉花糖,现在则甚少见。以前的棉花糖机要踩 脚踏(像衣车)才可行动摩打,令火水发热及银镬旋转,将砂糖融掉后,以离心力的形式将糖「发」出糖丝。

40、娥姐打响名堂 - 粉果

41、劲滑白雪雪 - 猪肠粉

|

因为似猪肠,光滑的卷状肠粉便叫猪肠粉。早于60年前,街边猪肠粉已经十分流行作早点。 42、一千年历史 - 蛋散

蛋散的散字正写为「肴」,此字在一千年前的中国便有,证明历史源远流长。 |

43、吹水必吃 - 客家茶果

茶果的诞生是由于客家人喜欢聚在一起闲话家常,但嫌品茗太过单调,于是以糯米粉制作成咸甜糕点,边吃边谈。由于它配茶吃最适合,所以命名为「茶果」。到现在于大埔旧墟仍有些客家老人叫卖这种家乡小食。

44、中山特产 - 杏仁饼

源于中山的杏仁饼已有百年历史。传统的杏仁饼大多是有「肉心」的,即外层有绿豆沟杏仁碎,内层则有甜甜又油腻的肥猪膏,现在「肉心馅」已很少见,多改以芝麻、花生等馅料代替。

45、桥底寻 - 盐焗鹌鹑蛋

盐焗鹌鹑蛋也是冬日的街边小吃,有些更伴 炒栗子同卖。栗子华在鹅颈桥底一摆已经十多年。每到傍晚时分,行过的人总会禁不住其车上传来的香味而帮衬.

46、港式窝夫 - 格仔饼

由于格仔饼主要的用料是蛋浆,档主为了增加蛋香,特别用上蛋味重的北京蛋,特别分量也增多,平均一「底」便有大半只蛋。

47、脆皮多汁 - 猪大肠

猪大肠是著名的客家菜,因三四十年代客家人很穷,便把动物的内脏也炮制成美食。

48、超弹牙 - 煎酿三宝

49、八零年代经典 - 斋卤味

数十年前,人们把斋卤味当小食,行过几蚊几毫的即买即食。斋卤味种类名称多多,有酸斋、豉油斋,又有斋鸡、斋鲍鱼,其实全部都是用面筋做成。用面筋沟水造成不同形态、质感,加上自家制的特调酱汁才是要诀。

50、咸湿佳品 - 酸木瓜

酸木瓜是香港四五十年代非常普通的「口立湿」,在街边的推车仔档可以买到。

、

、