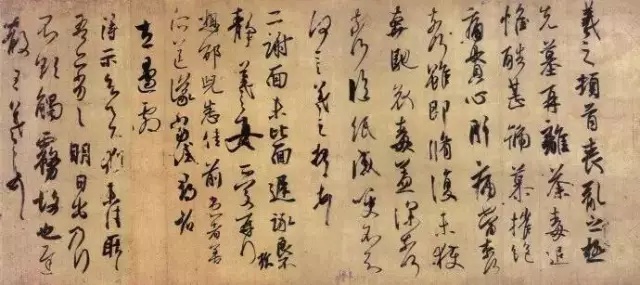

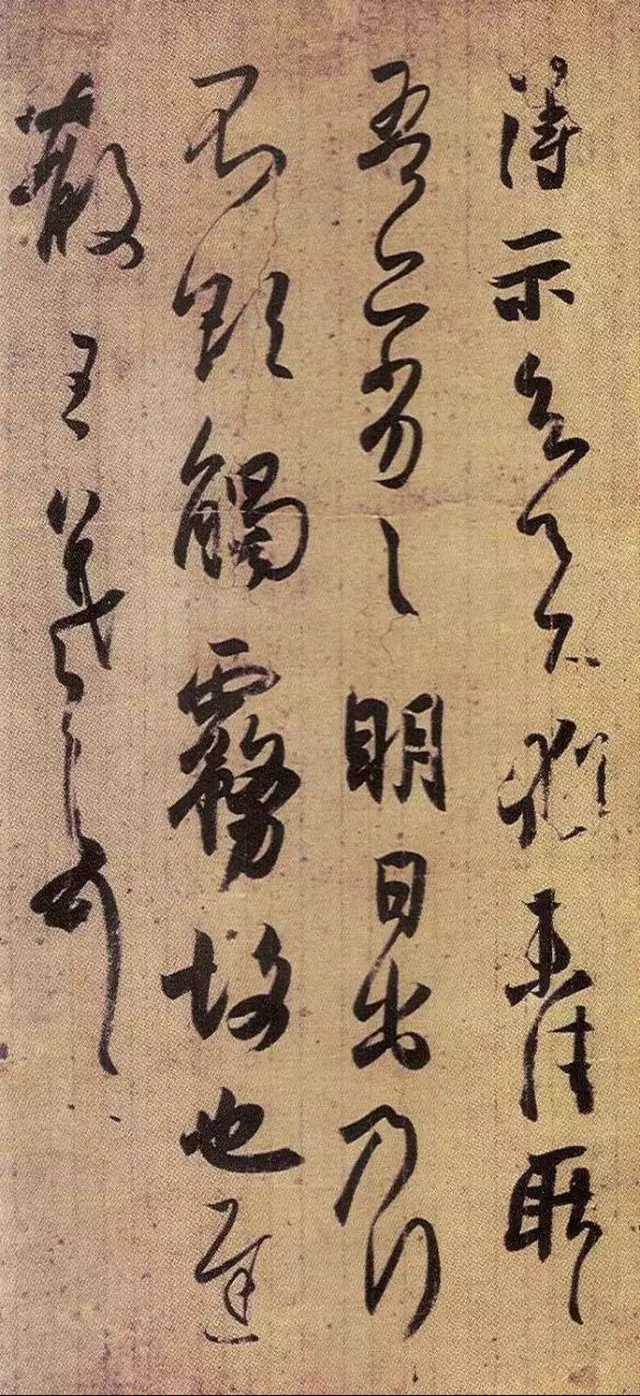

王羲之《丧乱帖卷》墨迹

王羲之《丧乱三帖》

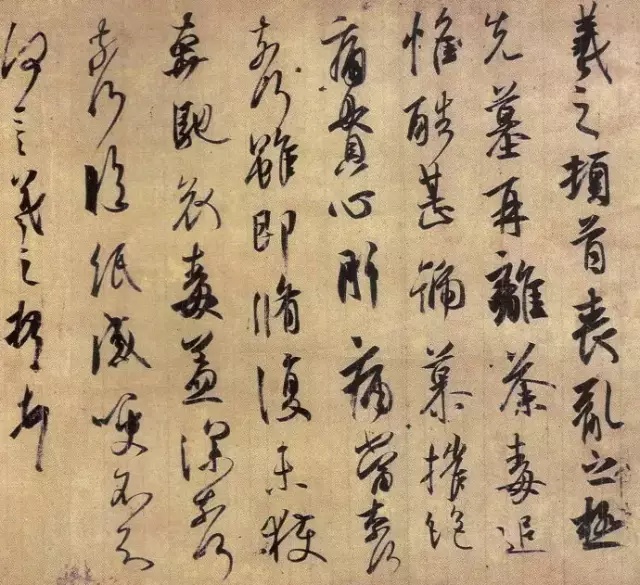

【名称】丧乱帖

【作者】王羲之

【年代】东晋

【书体】行草

【摹搨】唐代

【材质】硬黄纸本,双钩廓填

【形制】轴装

【规格】纵26.2厘米

【字数】8行,62字

【收藏】日本宫内厅三之丸尚藏馆。

现藏日本皇室的《丧乱帖》,是唐代内府采用“双钩填墨”绝技的摹本,完美再现了右军风神,堪称“下真迹一等”。原帖为卷子,现改装为轴,为《丧乱帖》《二谢帖》和《得示帖》三通尺牍合装。《丧乱帖》短短八行,其笔势圆转如珠走玉盘,墨色枯润相生似云卷云舒,在行草转换间尽显“龙跳天门,虎卧凤阙”的王家书法的磅礴气象。这件墨宝自奈良时期随遣唐使东渡,在日本秘藏千余载。直至晚清学者杨守敬重新发现,方使世人再睹其真容。2006年的短暂回国省亲,2025年大阪的特别展出,皆为书法爱好者提供了亲近经典的难得机缘。

释文

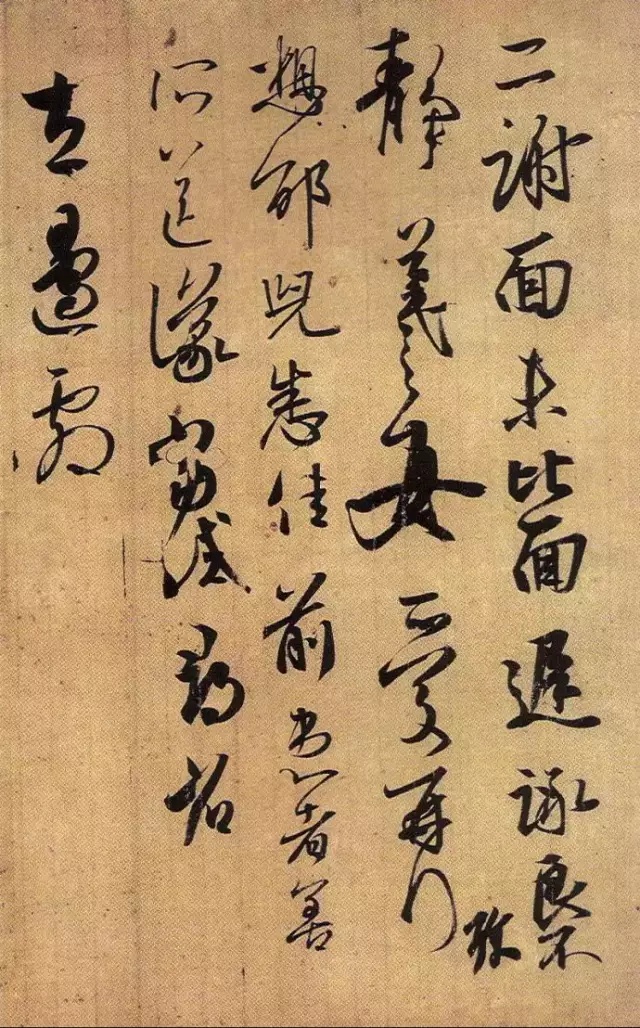

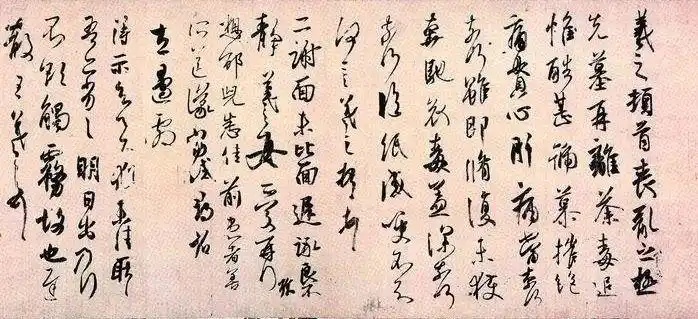

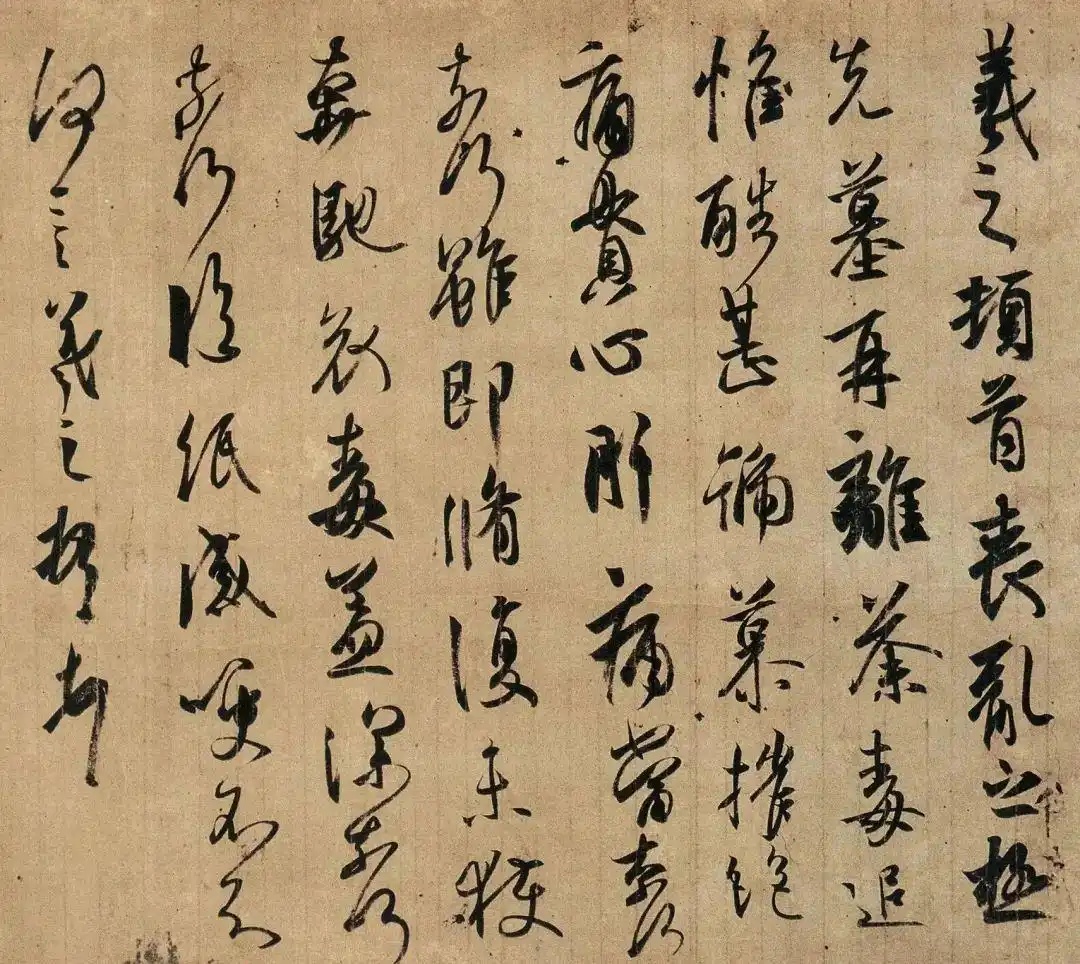

羲之顿首:丧乱之极,先墓再离荼毒,追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何!虽即修复,未获奔驰,哀毒益深,奈何奈何!临纸感哽,不知何言。羲之顿首顿首。[3]

大意

羲之顿首:时局动乱不堪,先祖的坟墓再次遭到不幸、受到残害,追忆之思之甚、哀号伤心之极,都痛彻心肝,面对悲痛如何是好!虽经立即修复,但无机会飞奔驰往一吊先人,悲哀之情愈来愈深,如何是好!面对信纸泣不成声、悲不成言。王羲之顿首顿首。

注解

《丧乱帖》的“丧乱”是原意是指死亡祸乱,在文中谓形容时势或政局动乱。“离”同罹,受苦难或不幸。“荼毒”:毒害,残害。这段先写形容丧乱之极,然后再叙原因,可见情悲意切。“追惟”,亦作追维。意味追忆、回想。“号慕”:指哀号父母之丧,表达怀恋追慕之情。“摧绝”:伤心之极。“奔驰”:泛指飞速前往。晋李密《陈情事表》:“臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃。”“感哽”:感动得泣不成声。

字势

字势如斜而反正,笔意形断意连,原帖在中唐时期流入日本,现有影印本问世。----《古代碑帖鉴赏》 费声骞

《丧乱帖》用笔挺劲,结体纵长,轻重缓疾极富变化,完全摆脱了隶书和章草的残余,成为十分纯粹的行草体。书写时先行后草,时行时草,可见其感情由压抑至激越的剧烈变化。《丧乱帖》神采外耀,笔法精妙,动感强烈。结体多欹侧取姿,有奇宕潇洒之致,是王羲之所创造的最新体势的典型作品,也是其欹侧之风的代表作品,历来为书法学习者所重。

章法

邱振中在《章法的构成》(1985年)一文中分析《丧乱帖》章法:“《丧乱帖》章法极为丰富:摆动幅度较大的折线轴线、奇异连接的重新出现、行轴线之间的微妙配合……这一切,使它们的轴线图表现出从来没有过的动人变化”。

倾斜:“王羲之以前的作品中,单字轴线倾斜一般不超过6度,而以接近垂线者为多”,“王羲之《频有哀祸帖》、《丧乱帖》中超过6度的单字轴线占73%,但是它们与其它单字轴线吻接良好,行轴线因此呈现为连续的折线,这样造成了感觉上的强烈波动,又保持了作品的连贯性。如《频有哀祸帖》一、三行,《丧乱帖》二、七、八诸行。”

字体

《丧乱帖》用笔已脱尽隶体,结体全失平正,以欹侧取势。其挥丽自如之态,更觉老练畅达,无一丝造作处。前二行有雄强、浓郁之美,后六行是另一种惨淡之美,可看出王羲之情感的变化。《丧乱帖》由行入草是一个渐变的过程,随着情绪,草字愈来愈多,最后两行已不见行书的综影,全部是草书。但观其此帖,却显得和谐统一,有自然渠成之感。恰如庾肩吾所言:“或横牵竖掣,或浓点轻拂,或将放而更流,或因挑而还置,敏思藏于胸中,巧态发于毫铦。……烟花落纸,将动风采,带字欲飞,凝神化之所为。”《丧乱帖》是信手而书之珍品。

情感

《丧乱帖》为抒发作者悲痛之情的作品,故挥洒淋漓,流贯不羁,与《兰亭序》的流畅与浑然一体不同,写《兰亭集序》时的心情以轻松欢快为主,《丧乱帖》中字迹潦草,时有滞顿的痕迹,由此可以看到王羲之书写这幅作品时的悲愤与郁闷之情,并感悟到书法是心灵和性格的表现这一艺术法则。《丧乱帖》面目近于《频有哀祸帖》,然转折更为圆活流纵,字侧仄更甚,墨色枯燥相间而出,至纸末行笔更为快疾。可以想见作者当时啜泣难止、极度悲痛之情状。

临摹

] 《丧乱帖》钩、填均极精妙,神韵气格,纤毫毕现,是存世王字唐摹本中之代表。《丧乱帖》文字时草时行,间而有之,体势间杂,但又和谐统一,绝无生硬造作。用笔之轻重缓疾,极富变化;而字势略方,以见骨力。

临习《丧乱帖》,一方面要注重其笔法的丰富表现——方笔、圆笔、中锋、侧锋、直线、弧线、重按、轻提……极尽变化之能事。若仔细观察并分析其间的线条粗细对比、速度快慢对比等相对面,会发现其差距拉得很大,如线条中重者如“面”而非“线”,轻者则若游丝、细线,幅度竟有三五倍之大。另外,此间有大量的方笔,写时须沉着痛快,而不可平庸板结。另一方面则是间架结构中的力度的体现,须通过分析研究帖文的重心处理、疏密对比、正敧相映、前后呼应等方面的规律,进一步切入其结构原理,了解并掌握王字结体的一般处理方法。

韩玉涛《王羲之〈丧乱帖〉考评》一文:第一,《丧乱帖》是一篇优秀的杂文;第二,字势雄强,是右军真面目,是真正的右军风骨;第三,兼备雄强和惨淡之美;第四,《丧乱帖》表现了由行入草的完整的过程。《丧乱帖》是王羲之最有代表性的末年之作。

右军风骨

在诗史上“汉魏风骨”后,就是晋人的玄言;但在书史上,汉魏风骨、张芝之后,就是右军风骨的时代了。右军风骨从汉魏风骨中出来,它还不脱汉魏的凝重与浓郁、不脱汉魏的莽苍之气;但王羲之又出以自己的风华,——这才是右军真面。苏轼说,晋人作字之旨就是“简远”,也未免不是偏见。右军书有其“简远”的一面,但《丧乱帖》中的“追、绝、虽、即”诸字雄强浓郁,才是右军真面。

行草杰作

在静心揣摩、仔细品味王羲之《丧乱帖》、《平安帖》、《孔侍中帖》等行草杰作时,在其笔墨的变化中和线条的敛纵提按节律中,可以心会到“书圣”王羲之写作时的情绪变化及其对用笔、结体与章法的直接作用。这种作用是一气而下,无限的微妙由此而生,平时经意学书所造就的坚实基本功,此时随着不经意的性情浪潮自由发挥,淋漓尽致。就是在这一点上,王羲之的这几件作品具有深邃的艺术情境和崇高的艺术价值。

王羲之在行书的写作中,合度地发挥了他的草书才华。在《丧乱帖》等帖中,今草的草法、草势被王羲之引入到行书的书写之中,不仅行书中杂糅今草体,而且出现了王氏今草书中笔势贯通的“字群结构”。在行书中夹杂草字草法,似始于王羲之。王献之创制兼行带草、流变简易的行草体势,或受到王羲之《丧乱帖》等帖行书态势的启发。

历史意义

“晋人笔法”或“魏晋笔法”是指书法由汉代简帛书写过渡到章草,再至魏晋时期演变成“今草”时期的一种书写笔法。自宋代米芾提出“草书若不入晋人格,辄徒成下品”后,有魏晋风范成为历来书者终身所追求的目标。但由于魏晋时期的书法真迹保存无多,流传至今的唯有收藏于故宫博物院的西晋陆机章草书法作品《平复帖》。东晋时期的“书圣”王羲之则无一真迹传世,只有“下真迹一等”的唐摹本存世。其中为学界公认的有日本藏《丧乱帖》、《孔侍中帖》,台湾故宫博物院藏《平安三帖》等。而日本所藏王羲之作品自1936年容庚《二王墨影》才见墨迹印刷品。2006年《丧乱帖》、《孔侍中帖》等作品于上海博物馆展出。

《丧乱帖》于上海展出(2张) 陈振濂于2006年在“中日书法国际学术研讨会”上演讲“从唐摹晋帖看魏晋笔法之本相——关于日本藏《孔侍中帖》、《丧乱帖》诸帖引出的话题”。陈振濂认为:“忠实派”的亦步亦趋刻意模仿,摹搨的技术手段,是可以在一定程度上保证“晋帖”原有线条魅力的:即是在平推平拖之外的“衅扭”“裹束”“绞转”之法。正是收藏于日本的唐摹本《丧乱帖》《孔侍中帖》《二谢帖》以及《初月帖》(辽宁省博物馆藏)、《行穰帖》(美国普林斯顿大学美术馆藏)“忠实派”唐摹本,为后世留下了最真实的“晋帖古法”“魏晋笔法”的线条形态。

关于“晋人笔法”,邱振中在1981年所著的《关于笔法演变的若干问题》一文中谈到:“东晋,在王羲之《初月帖》、《十七帖》等作品中,章草发展为今草,同时绞转笔法取得了空前的成就”。王羲之《频有哀祸帖》、《丧乱帖》、《孔待中帖》等作品同《初月帖》一样,都是这一时期书法艺术的杰作” 。假使不把作品中的点画当作线,而是书作各种形状的块而来观察,便可以发现这些块面形状都比较复杂。块面的边线是一些复杂的曲线和折线的组合,曲线遒美流转,折线劲健挺拔,同时,点画具有强烈的雕塑感,墨色似乎有从点画边线往外溢出的趋势,沉著而饱满。这种丰富性、立体感都得之于笔毫锥面的频频变动。作品每一点画都像是飘扬在空中的绸带,它的不同侧面交迷著、扭结著,……它仿佛不再是一根扁平的物体,它产生了体积:这一段的侧面暗示著另一段侧面占有的空间。这便是晋人笔法,它是绞转所产生的硕果。

法帖研究

写作背景

《晋书·荀羡传》载:“及慕容俊攻段龛于青州,诏使羡救之。俊将王腾、赵盘寇琅琊、鄄城,北境骚动。羡讨之,擒腾,盘并走。军次琅琊,而龛已没,羡退还下邳,留将军诸葛攸,高平太守刘庄等三千人守琅琊,参军戴遂、萧辖二千人守泰山。”

韩玉涛在考证后认为王羲之在琅琊临沂的先墓,是由燕军荼毒的,而作为王羲之好友的荀羡在斩了王腾之后“即修复”,也就顺理成章了。因此认为:“《丧乱帖》所写的,是永和十二年八月的事”。

正是在这种历史背景下,王羲之先墓被一毁再毁,而自己却不能奔驰前往整修祖墓,遂写作信札,表示自己的无奈和悲愤之情。“不仅汉代,即使是‘礼玄双修’的东晋,这也是至苦至痛,不可容忍的。表现在《丧乱帖》中的一片哀呼,也就不难理解了”。

相关考释

容庚在1936年所写《王羲之及其墨迹》一文中介绍《丧乱帖》的纸张为“柳条白麻纸”。日本学者内藤乾吉介绍《丧乱帖》书帖用纸类似白麻纸,纵向有条纹,系用双钩填墨法所摹。在帖文第一行末“之极”右侧,有“僧权”二字左半部分押署。帖幅右端纸缝处,钤有“延历敕定”朱文御玺三处,钤印的形式与《孔侍中帖》同,中间一玺中正,上下二玺右斜,显示曾为日本桓武天皇内府所藏。日本《支那墨宝集》载:“此幅久藏御府,后西院天皇崩后,购于尧恕亲王。亲王为妙法院教皇,经该院保存至今,后献为帝室宝藏。”

帖中提及的“先墓”及其“修复”事,王玉池推定先墓在洛阳,其修复之事,在351年(永和七年)和352年(永和八年),或在356年(永和十二年)桓温收复洛阳时。韩玉涛认为先墓在琅邪,修复之事,在356年8月。刘涛根据《丧乱帖》书风与《十七帖》距离较大,认为是王羲之五十岁时所写。

修复研究

《丧乱帖》修复研究(2张) 三之丸尚藏馆所藏的《丧乱帖》,于2001年(平成十三年)、2002(平成十四年)越两年修复完毕,2004年太田彩发表修复报告。富田淳与东京国立博物馆岛谷弘幸、正仓院事务所杉本一树在揭裱修复时,对《丧乱帖》进行了研究。

纸张研究

1、双钩填墨不单单是先勾轮廓,然后再填上墨色。而是由许多细微如头发丝般的线条重合而成,每一个点,每一根线条,都像用丝线织绣出,技术相当精致。

2、《丧乱帖》的纸料是雁皮55%、楮45%的混合纸。黄蜀葵淀粉粒子得到确认。南宋周密(1232-1298)在《癸辛杂识》中提到:“凡撩纸,必用黄蜀葵梗叶新捣,方可以撩,无则占粘不可以揭。如无黄葵,则用杨桃藤、槿叶、野蒲萄皆可,但取其不粘也”。黄蜀葵是手工抄纸重要的辅料之一,特别是双人或多人抄纸时,纸药是一种阻虑剂,也是起到悬浮纸浆、分张、掌握厚薄等作用。

3、纸张厚度平均0.064毫米。考察唐代唐高宗时期长安宫廷写经纸张的厚度,多为0.07毫米左右。

4、《丧乱帖》和《孔侍中帖》所用的纸张都可以看出有纵向纹理。在富田淳等修复前,多认为是“纵帘纸”,但通过此次修复时发现,纵向纹理是折痕。《孔侍中帖》亦如此。

实际上出现折痕,是为了保护字迹而采取的“勒成行道”方法。中田勇次郎曾于1984年提出米芾《书史》所谓“勒成行道”说。米芾在书中介绍唐人裱褙方法时说:“古人勒成行道,使字在筒瓦中,乃所以惜字。”这是唐人保存古法书的方法。

勒成行道

古人对于珍贵的书迹,为使其不受因舒展开合时与纸背摩擦而渐渐使得字迹磨灭,乃使“勒成行道”之法加以保存。具体方法是,在纸背按一定间距勒出格线,置字迹于格线之中,于是纸面就会出现有如波浪形(筒瓦状态)的起伏状。这样舒展开合卷子时,会减少字迹与纸背的摩擦,减轻墨迹的磨损度。古人“惜字”,苦费心机,但“勒成行道”之法已不传。根据《丧乱帖》原物得以验证,实中国文化之一幸事。

在传世的唐代真迹中,凸状折痕得到确认的有孙过庭《书谱》、智永《真草千字文》。传贺知章书《草书孝经》也可看出。不过孙过庭《书谱》所见的“白界”折痕,明确是为方便书写。正如西川宁认为的那样,是用一种竹片压出纸张的纵向折痕来代替墨界(乌丝栏)。但《真草千字文》、《草书孝经》的折痕,并不是为了书写上的方便,作为保护上的措施而加上的。

作品流传

《丧乱帖》是包括《二谢帖》《得示帖》在内的摹写于一纸的三件王羲之手札之一,收藏于日本皇室宫内厅三之丸尚藏馆。到2006于上海展出时,《丧乱帖》流落日本一千多年,一直藏于深宫之内。《丧乱帖》上有朱文“延历敕定”三印,延历相当于中国唐德宗时期(公元782年唐建中三年)至唐顺宗时期(公元805年永贞元年),由此可以断定是从唐代传入日本的。

《丧乱帖》早年流入日本,与当时日本国派出“遣唐使”的历史事件相关。“遣唐使”之史实盛于公元630年(唐贞观四年),止于公元894年(乾宁元年),其间派遣大使、副大使、执节使、判官以及画师、医师、僧人、留学生等各类有身份有技能者,总计二十批五千余人,往来长达二百六十多年。

另有一种说法认为是唐代僧人鉴真(公元688-763)应邀东渡时。不过从时间上看,虽不致相悖,但缺乏确切可信的依据。

自从《丧乱帖》流至日本之后,未见诸著录。1892年,任驻日钦使随员的清代书法家杨守敬在日本搜访古籍图书时发现。后经重新描摹勾勒,于1893年编入《邻苏园帖》一书。

出版展览

1934年,有墨迹印刷品传入中国国内。

1936年,容庚《二王墨影》载录。

2006年1月11日-1月29日在东京国立博物馆举办的“书法至宝——日本与中国”展览中展出。

2006年3月12日-4月24日在上海博物馆举办的“中日书法珍品展”展览中展出。“丧乱三帖”回到中国展出,是时隔1300年后首次回国“省亲”。