农耕文化与汉族民间舞蹈

第一节 汉族民间舞蹈的文化特点与艺术特色

一、汉文化基本上是农耕文化

汉族是中国人口最多分布最广的民族。

汉族是个善于吸收其他民族文化的民族。

汉文化最先发祥于黄河中游的黄土谷地。

汉族民间舞蹈是汉文化的组成部分,是汉族农耕生活的反映,无论是舞蹈的内容、形式,还是活动的时间与组织形式,都和农耕生活紧密结合,并体现“天人合一”“顺应自然”的思想。

农耕文化最初可以分为:

粟作文化(小米文化)和稻作文化(水稻文化)两大系统,

前者是以黄土高原的仰韶文化为代表。

后者以汉江流域的河姆渡文化为代表,两者融汇成为汉族的农耕文化。

汉族民间舞蹈的活动形式

香会、赛会俗称庙会,或“出会”“走会”。

香会是人们到寺庙中烧香敬神,赛会是请神出巡,歌舞悦神,许愿、求福。

这种庙会、迎神赛会是佛教传入中原后才兴起的。

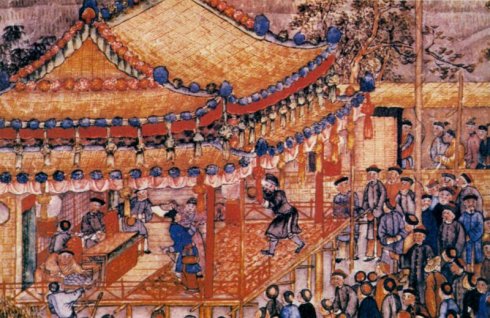

清代磷庆《鸿雪因缘图记》中,绘有山东临清县在泰山圣母诞辰时,该地称作“社火”活动。

二、汉族民间舞蹈的文化特点

- 文化的继承——秦汉、唐宋时代是中国文化发展史中的两个高峰,璀璨夺目的汉文化不仅表现在诗词书画方面,在民间舞蹈方面也有许多创新和发展。

- 佛、道教文化的影响——佛教与道教是汉族中信奉者最多,影响最大的两种宗教。道教是在中国成长,在吸收古代巫术文化和汉、唐文化中逐渐形成,其本身无歌舞,但通过民间舞蹈在宗教活动中弘扬教义,以歌舞渲染了宗教文化的色彩。宋代以后,儒教渗入佛、道之中,形成以儒教思想为中心,三教合一的格局,反映出中国人文文化的特殊性和汉文化的兼容性。

- 地域文化的色彩——古代文化是沿水域流传的,同一种舞蹈形式会有不同的地域特色。

风格上:南方纤巧秀丽,北方粗旷豪放。

伴奏上:南方多丝弦,北方多鼓吹乐。

形式上:南方偏小型、轻巧,北方多强调场面隆重、壮观。

三、汉族民间舞蹈的艺术特色

- 成语寓意——成语是人们经常使用、形式简洁而意思精辟的短句,包括民间流传的谚语、俗语等词组、短句。汉族民间舞蹈常以成语作为表演形式、舞蹈动作的名称。如:“鲤鱼跃龙门”、“鹬蚌相争,渔翁得利”等。

- 缘物寄情——凭藉一种物品寄寓对美好未来的向往,象征吉祥、幸福,是汉族传统的审美心理与审美趣味。 如:龙、凤、狮子、麒麟、牡丹等。

- 载歌载舞——广为流传的各种秧歌、花灯、花鼓,大多都属于这类载歌载舞的民间舞蹈,是汉族民间舞蹈中常用的艺术手法。如:东北秧歌、湖南花鼓与花鼓戏等。

- 技艺求精——各种民间艺术多是在祈年、祭祖、庙会、迎神赛会中表演,表演者在斗妙争能中,各出新招,以博称赞。由于艺人们不断从地方戏、杂技、武术、器乐、民歌中广收博采,原有形式内容更为丰富,技艺上精益求精,成为在广场演出的大型节目。

- 鼓之舞之——鼓在汉族民间舞蹈中占有极其重要的位置。

第二节 灯节、灯舞与灯阵

一、灯节——灯节的形成经历了漫长的岁月,是汉族传统的节日,伴随它的发展,灯舞、灯阵等民间舞蹈活动相应而生,各种艺术荟萃一堂争相竞演。

灯节即上元节,亦称元宵节。

灯节源于火的崇拜,后来受道教、佛教的影响。

由“积薪而然”“燃油之灯”发展到千姿百态、色彩斑澜的花灯。

二、灯舞——灯舞源于灯节,是灯的制作工艺发展到一定水平,以彩灯作道具的舞蹈形式,因灯的造型不同而有各种名称,其表演以南方见长,灯的造型也更为精致美观,灯舞以群舞居多。灯的造型有动物、花卉及象征吉祥的器物等。

三、灯阵——是灯节时用灯设置成“阵”的形式,供群众游赏,为民间舞蹈提供独特的表演场地,还带有禳灾驱疫、祈求丰收含义。

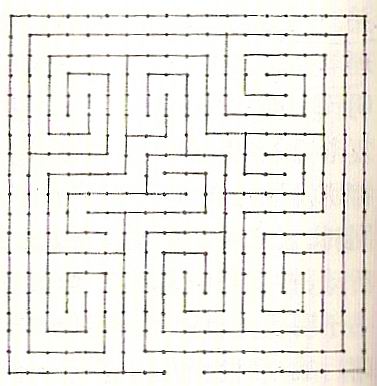

九曲黄河灯——又有黄河九曲灯、九曲黄河灯阵、九曲黄河灯会、转九曲等名称,其皆因灯阵曲折绵延如黄河之龙曲。

有关记载最早见于明《帝京景物略·春场》“十一日至十六日,乡村人缚秫秸作棚,周悬杂灯,地广二亩,门径曲黠,藏三四里,入者误不得径,即久迷不出,曰黄河九曲灯。”

道教对灯阵的影响——道教是中国土生土长的宗教,长期以来人们的心理与生活习惯都有着影响,这种影响在经济文化比较落后的农村,尤为显著。道教吸取民间原始的祭祀形式与民间艺术,演变为各种宗教活动,又把原始崇拜的对象,作为道教的神仙来供奉。

灯阵中的古文化遗存——明代《武备志》一书,以图、论结合的方式,较详尽地论述了古代战、阵、兵器等史料,我们从其《阵》的部分中,可以找到灯阵的渊源。

第三节 高跷与秧歌

一、高跷

高跷——属于跨国民间舞蹈形式,中国高跷于魏晋时期己有较高的技艺水平,广泛用于宫廷与民间的各种悦神娱人的活动,并先后传入当时的高句丽与日本。

高跷的有关记载——古文献《列子.说符篇》记述了一个叫做兰子的人,他为宋元公表演跷技时,小腿上绑着比身体长一倍的两根木棍(跷),快速地跑跳并向空中循环抛弃七把短剑,五把常在空中,元君看后非常吃惊。

从杂技向扮戏的演变——高跷不同时代的名称,说明它从杂技表演向扮演戏曲人物的演变。

魏晋前后的“乔人”是从图腾崇拜向杂技的过渡,高超的惊人之技艺,虽带有神秘色彩,但已是表演性形式。

隋唐时的高跷从叫作“长跷伎”名称中,可知它已是娱乐性表演形式。

南宋临安灯节中“踏跷”和“村田乐”“扑蝴蝶”一起出现,说明已成为民间舞蹈。

明清文献记载,高跷常与秧歌结合扮演戏曲人物,叫作“高跷秧歌”。

二、秧歌

秧歌的源流——秧歌最初是插秧、耘田时所唱之歌,以民间农歌、菱歌为基础,逐渐发展成汉族最普遍的民间舞蹈形式。

秧歌一词有广义的与狭义的之分。广义泛指“出会”“走会”“社火”“闹红火”中的各种民间舞蹈,如秧歌、高跷、竹马、旱船、十不闲,以及花灯、花鼓等,有时也把其中的某种形式称作秧歌。狭义则指秧歌(地秧歌)和高跷秧歌。

秧歌的表演形式——关于秧歌的表演形式,人们常引用清初杨宾《柳边记略》一书中的有关描述,该书描绘的是清初吉林边塞宁古塔(今黑龙江宁安)的情况,是当时的汉军或早期的移民组织儿童扮演的。当时持伞灯为前导,男女角色都由男子扮演,男持双木击打对舞等,虽是早期秧歌表演形式的特点,但今日秧歌的扮演人物、所持道具中仍有此遗存。

从清初发展到几百年后的今天,同出一源的秧歌,早已派生出多种名目与表演形式。

陕北秧歌——陕北地区对灯节中表演的各种民间艺术泛称“闹秧歌”“闹社火”,保持着诸多古老的习俗。

陕北秧歌的领头人叫伞头,一手持伞一手持“虎撑”,两种道具都有吉祥的含义。

陕北秧歌的表演形式:

“踢场子”是陕北秧歌中的双人对舞,

男角叫“挂鼓子”女角叫“包头”,过去均由男子扮演,

“挂鼓子”的动作朴拙,有武术的爆发力。

“包头”的动作质朴、活泼,具有农村妇女的特点。

表演虽有套路,但即兴创造的成分极大,充满陕北农村生活的情趣。

辽阳地秧歌——形式较为古朴,表演者一般为64人,根据跑场变换队形需要多可过百,最少32人。地秧歌对民间小戏的形成,起着极为重要的作用。如盛行于辽阳城乡的“二人转”就曾从辽阳地秧歌中吸收了许多音乐、舞蹈之长。

辽阳地秧歌的表演形式:

跑场叫“排阵”“摆阵”。分为“斗子阵”与“排子阵”,前者如“四面斗”“八面斗”“穿心斗”等。后者如“鱼龙阵”“八封兜底阵”“葫芦套盘肠阵”等。“斗子阵”无特殊要求,但“排子阵”则有摆阵、进阵、卸阵等套路,表演讲求气势和整体变化,有古代战阵的遗风,与山东鼓子秧歌有近似之处。

北京地秧歌——北京地秧歌形式完整,表演严谨规范,有一套出会仪礼程式,演员10~16人。

表演有两种类型:

一是原高跷表演基础上卸下木跷,就地表演,只是动作幅度更大,高雅动作多。

另一种是只扮秧歌,表演程式分为:推山子、走场、演员分组亮相、跑大场,如“边儿篱笆”“山子篱笆”“万字篱笆”等。然后是小场,双人表演“捕蝶”“摸鱼”等。

冀东地秧歌——或称作河北秧歌,其特点是技艺全面,塑造人物上有独到之处。演员分别扮成渔、樵、耕、读等人物。

表演分“套子秧歌”(大场)“出子秧歌”(小场)。

所扮人物又分为妞、丑、公子、老(泼辣的中年妇女)等行当,除老持棒槌(双棒)外,其他角色皆持折扇。

冀东地秧歌的表演特色:

演员把舞蹈动作、手势、道具、哑剧等表现手法融于一身,塑造出各种喜人的形象。

其中“丑”的表演最突出,塑造了憨厚可亲,诙谐乐观的形象。按艺人的说法,丑的特点是“肩要活,腿要弯,挺胸收腹胯要端。”

从肩部的运用上看,很有草原文化的特点,而扇子的配合却又发挥了农耕文化之长,显得风趣、幽默,令观者忍俊不禁。再加上唢呐的密切配合,常吹出拟人声来烘托表演,更增强了艺术效果。

英歌——也叫“莺歌”,流传于广东潮汕地区普宁、朝阳等地农村,现代化城市的香港也有此形式的流传。其名称虽不同,但表演形式与地秧歌近似。表演分为前棚、中棚、后棚。前棚,是舞蹈表演队,一般由24或36名演员组成。

英歌的表演特色:

舞者扮成武士,画脸谱,身上系着写有《水浒传》人物名字的小竹牌。

演员持两根木棒或小鼓,边击边舞,围绕进退,变换队形,动作英武勇猛,犹如冲锋陷阵。

中棚,后棚为小节目和小戏片段,内容不多。他表演的内容与所使用的道具,都与秧歌相似。