明唐寅《落霞孤鹜图》等三幅

唐寅(1470—1523),字伯虎,一字子畏,号六如居士、桃花庵主等,据传于明宪宗成化六年庚寅年寅月寅日寅时生,故名唐寅。汉族,吴县(今江苏苏州)人。出身商人家庭,父亲唐广德,母亲邱氏。自幼聪明伶俐。20余岁时家中连遭不幸,父母、妻子、妹妹相继去世,家境衰败,在好友祝枝山的规劝下潜心读书,29岁参加应天府公试,得中第一名“解元”,30岁赴京会试,却受考场舞弊案牵连被斥为吏。此后遂绝意进取,以卖画为生。正德九年(1514年)曾应宁王朱宸濠之请赴南昌半年余,后察觉宁王图谋不轨,遂佯狂得以脱身而归。晚年生活困顿,54岁即病逝。他玩世不恭而又才气横溢,诗文擅名,与祝允明、文征明、徐祯卿并称“江南四才子”,画名更著,与沈周、文征明、仇英并称“吴门四家”。传世作品有《落霞孤鹜图》、《春游女几山图》、《秋风纨扇图》等。

唐寅早期绘画,“远攻李唐”、“近交沈周”。早期拜吴门画派创始人沈周为师。沈周和周臣都是当时苏州名画家,沈以元人画为宗,周则以南宋院画为师,这是明代两大画派,唐寅虽师周臣,却有胜蓝之誉。 唐寅兼其所长,在南宋风格中融元人笔法,一时突飞猛进,以至超越老师周臣,名声大振。

唐寅画得最多也最有成就的是山水画。唐寅足迹遍名川大山,胸中充满千山万壑,这使其诗画具有吴地诗画家所无的雄浑之气,并化浑厚为潇洒。他的山水画大多表现雄伟险峻的重山复岭,楼阁溪桥,四时朝暮的江山胜景,有的描写亭榭园林,文人逸士优闲的生活。山水人物画,大幅气势磅礴,小幅清隽潇洒,题材面貌丰富多样。

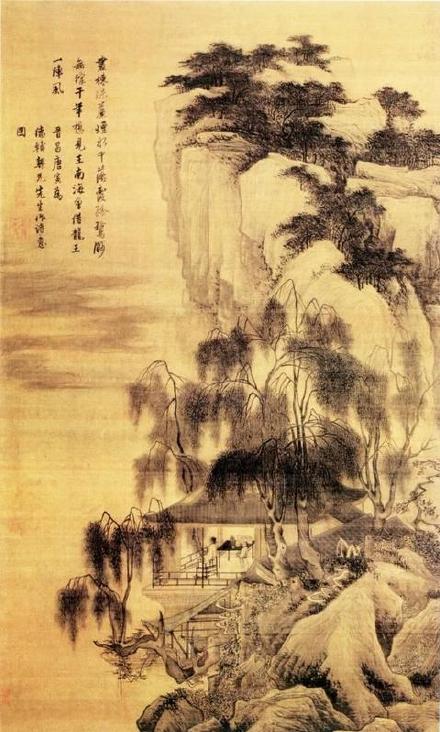

《落霞孤鹜图》

绢本,水墨,纵189.1厘米,横105.4厘米。上海博物馆藏。

唐伯虎曾经为王勃的才华所折服,于是画下这幅画,《落霞孤鹜图》是唐寅山水画苍秀一路的代表作。画高岭耸峙,几株茂密的柳树掩映着水阁台榭,下临大江。阁中一人独坐眺望,童子侍立,远处落霞孤鹜,烟水微茫,景物十分辽阔。画法工整,山石用较干笔皴擦点染,线条变幻流畅,风格潇洒苍秀,构图不落俗套。画上自题诗曰: “画栋珠帘烟水中,落霞孤鹜渺无踪。千年想见王南海,曾借龙王一阵风。”

《春游女几山图》

绢本,立轴,纵122厘米,横65厘米,现藏于上海博物馆。

此画约作于正德初年,是唐寅的壮年之作。画作采用全景式构图,近景是古松草堂,野桥曲径,桃、杏树间生,弯路上老者携杖前行,小童跟随其后。中景是湖光山色,旖旎秀美;两叶扁舟,静泊湖中,各有高士端坐船头,默然垂钓,其乐融融;山体峻拔,树木葱笼,险要处有楼阁矗立,檐角伸张,呈现腾空之势;一人凭栏远眺,似在观渔舟、赏岸渚风光,陶醉于山水之美,又似在耐心等候友人的到来。远景湖面平展,草木青翠,极目广舒,但见远山延绵向左,右侧是险峻山峰,耸入云端。画中有诗题曰:“女几山头春雪消,路旁仙杏发柔条。心期此日同游赏,载酒携琴过野桥。”这首诗点明了画家邀友同游春山的主题。

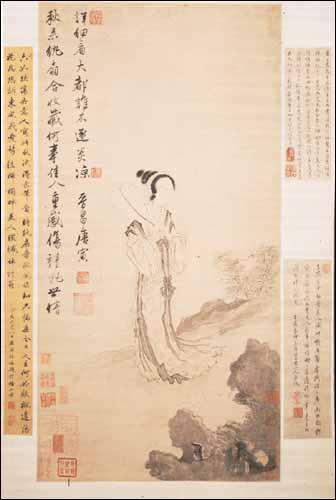

《秋风纨扇图》

秋风纨扇图为唐寅水墨人物画代表作,画一立有湖石的庭院,一仕女手执纨扇,侧身凝望,眉宇间微露幽怨怅惘神色。她的衣裙在萧瑟秋风中飘动,身旁衬双勾丛竹。此图用白描画法,笔墨流动爽利,转折方劲,线条起伏顿挫,把李公麟的行云流水描和颜辉的折芦描结合起来,用笔富韵律感。全画虽纯用水墨,却能在粗细,浓淡变化中显示丰富的色调。画左上部题诗:"秋来纨扇合收藏,何事佳人重感伤,请把世情详细看,大都谁不逐炎凉。"借汉成帝妃子班婕好色衰恩弛,好比纨扇在秋风起后被搁弃的命运,抨击了世态的炎凉。显然,这是与唐寅个人生活的不幸遭遇有关的。画中女子一脸衰怨,或许正是唐寅自身的写照。